El quinto subperiodo va desde febrero de 1972 hasta el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. En este periodo continúa el conflicto constitucional por el veto del presidente a ciertos artículos del proyecto de la DC. Mientras la DC decía poder rechazar el veto con mayoría simple, la izquierda declaraba que el veto solo podía ser contrarrestado por los dos tercios del Parlamento. Pese a las diversas peticiones de Allende para que la UP permitiese esta cuarta área de la economía, sus peticiones fueron rechazadas rígidamente.

Ante toda esta tensión, se produce el paro de octubre de 1972, donde actores de capas medias, tales como comerciantes, transportistas y profesionales del sector público (en especial del Banco Central), se movilizan en contra de las diversas políticas establecidas por el Gobierno de Allende y de la UP. Estos manifestantes solicitan mayor ingreso de divisas, de dólares, que el Estado minimice su intervención en el mercado y que se dé lugar a más exportaciones. Estas huelgas, se dan en seis momentos específicos:

–9-12 de octubre: paros a nivel regional (aún fragmentados) comenzando en Punta Arenas. Los principales actores fueron transportistas, aunque existían quienes se resistían.

–13-16 de octubre: generalización del conflicto. Inicio de movimientos de solidaridad e integración de organizaciones estudiantiles a las huelgas. UP se moviliza y logra que la sociedad siga funcionando organizando a los transportistas que estaban en contra del paro.

–17-24 de octubre: la oposición se endurece y se adhieren al paro los médicos de hospitales. Ante esto, el Gobierno cancela las personalidades jurídicas de los gremios participantes, los cuales generan petitorios tanto profesionales como políticos.

–25-31 octubre: el Gobierno logra controlar la situación. Inicia negociaciones con los gremios (aún informales), accede a ciertas peticiones de carácter político y cambia su estrategia de gobierno.

–31 de octubre-5 de noviembre: el 2 de noviembre asume un nuevo gabinete con militares presentes como ministros y con el general Prats a la cabeza, quien ofrece su apoyo a la UP. Hasta ese momento, aún no había una unificación de los militares en torno a la idea de golpe militar.

–El sexto y último subperiodo se refiere a las elecciones parlamentarias de 1973. En estas elecciones, la oposición consigue la mayoría, aunque la UP obtiene el 43,4% de los votos, lo que impide el derrocamiento constitucional del Gobierno de Allende, dado que ni el PDC y ni el Partido Nacional logran los dos tercios que se requerían para solicitar la renuncia del presidente en el Congreso. Con lo cual se elimina la posibilidad de realizar un «Golpe legal» de forma definitiva.

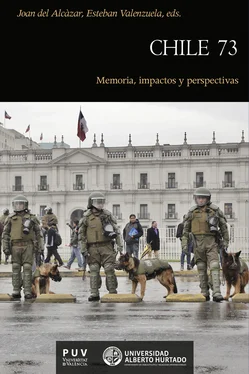

Como consecuencia, se dan diversas agitaciones, comenzando con el «tanquetazo» en junio de 1973, donde miembros de un regimiento de tanques de Santiago rodean La Moneda, intentan penetrar en el Ministerio de Defensa y bombardean La Moneda, pero no logran incentivar la movilización por parte del resto de las Fuerzas Armadas. Ante esto, el general Augusto Pinochet, acompañado de otros soldados, obliga a los insubordinados a retirarse de forma inmediata. Posteriormente, comienzan movilizaciones y protestas de mujeres esposas de oficiales frente a la casa del general Prats, quien, perdiendo el control de sí mismo, dispara su pistola al aire. Debido a este episodio, Prats renuncia y solicita a Allende que deje el poder para que un comandante en jefe tome el gobierno. El comandante recomendado por el general Prats resultaba ser el general Augusto Pinochet.

Allende decide ejecutar un plebiscito el día 12 de septiembre, pero este no se lleva a cabo debido a la realización del Golpe de Estado el 11 de septiembre. La historia termina con La Moneda bombardeada, el país bajo ataque y Allende, tras ser el último hombre luchando, se suicida. Así, la UP con los aires de cambios no se consuma, quedando en la historia políticas públicas tales como la «reforma agraria» y la «nacionalización del cobre», que desde cualquier retrospectiva cambiaron la historia de Chile.

LA CONCERTACIÓN

La Concertación fue una confederación de diecisiete partidos para el plebiscito de 1988, en la que los líderes partidarios se fusionaron en pluralidad con líderes sociales que habían impulsado las protestas democratizadoras (universitarios, pobladores y Comando Nacional de Trabajadores) y los intelectuales, que en su diversidad tuvieron peso en los primeros años de la Concertación de 1990. 6Luego dominó entre ellos el grupo de economistas partidario de regulaciones graduales del modelo neoliberal, la llamada technopol 7con el partido transversal (oficialismo DC y exmapucistas del PS y el Partido por la Democracia).

Está ampliamente estudiada la pérdida de consenso social en favor de la Concertación por sus vacíos en reformas socioeconómicas, siendo pionero el texto «Anatomía de un mito» 8hasta las autocríticas después de la derrota del 2009: se ha planteado la existencia de una administración del sistema, con pasos en coberturas, políticas contra la extrema pobreza y regulaciones básicas, además de mayor infraestructura. No obstante, la carga tributaria y la desigualdad se han mantenido incólumes, porque la Concertación fue una coalición de democratización parcial hegemonizada por la generación del miedo y también por «culpa» por el fracaso democrático de la UP. Por ello, podemos establecer que se hizo del orden el valor supremo en una gobernabilidad desnuda de voluntad de cambio.

La Concertación no pudo evolucionar de una coalición de democratización parcial a un Bloque por los Cambios, fundamentalmente porque no logró romper el flagelo de la desigualdad, experimentó la corrupción de funcionarios públicos en distintos niveles jerárquicos, fortaleció la presicracia9 y el centralismo y, finalmente, se instituyeron los brokers partidarios.

La desigualdad

El país bajó de un 42 a un 15% la pobreza, pero en una lista de países por igualdad de ingresos, sobre la base de informes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el cálculo del coeficiente GINI, se puso a Chile con un 0,52, en el rezagado lugar 127 entre 150 países. A su vez, la opinión pública se resintió ante la privatización del agua, lo caro de la educación superior, la segregación y calidad en vivienda, el deterioro de la educación pública, el aumento del valor de los servicios básicos y de la energía, en contraste con la concentración de la riqueza y la baja carga tributaria de mineras y grandes capitales.

La coalición habría asumido el discurso neoliberal de las desigualdades inevitables, usando la asistencia social y la inversión en educación como las herramientas para moderarla. 10Por un lado, la Concertación careció de una política industria, de políticas que fortalecieran el asociacionismo sindical y de reforma tributaria sustantiva 11que corrigiera elementos estructurales de la mala distribución de los ingresos. Por otro lado, la crítica ambientalista fue muy marcada por la falta de giro a la sustentabilidad y al ahorro energético.

La experiencia de la corrupción

De acuerdo con María de los Ángeles Fernández, una de las razones de la derrota de 2009 fue «la corrupción y las irregularidades gubernamentales». 12Ello no solo nubló el discurso de la democratización del país, sino que lo envolvió en una suerte de justificación tras la asimetría de recursos que existía en las donaciones de empresas realizadas a los partidos de derecha en las campañas políticas.

Durante los años noventa se sucedieron escándalos, el mal uso de recursos del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP) para campesinos, pagos coimas en la basura a nivel municipal, mala calidad de las casas de empresas afines a autoridades del conglomerado. Posteriormente, esas prácticas se agravaron en el Gobierno de Ricardo Lagos Escobar con el sistema generalizado de sobresueldos en el Ministerio de Obras Públicas (MOP), financiado fundamentalmente por las propias empresas que se le entregaban las Concesiones y se debían ser reguladas.

Читать дальше