Par ailleurs, il s’agit d’une église associée à une fondation dominicaine, convenant particulièrement à la stratégie religieuse du Magnanime en Italie, qui met en avant ses liens avec les frères prêcheurs pour mieux se démarquer de la dynastie angevine revendiquant des liens étroits avec les franciscains et qui a exploité politiquement la figure familiale de saint Louis de Toulouse. Depuis l’élection de Ferdinand de Trastamare à la couronne d’Aragon, la dynastie est en quelque sorte débitrice de l’ordre des prêcheurs à travers l’un de ses plus fameux représentants, le Valencien Vincent Ferrier. Sa renommée de prédicateur lui a conféré une autorité morale se manifestant entre autres par le fait qu’il a voté le premier parmi les neuf membres de la commission. En se prononçant pour le Trastamare, le dominicain a pesé fortement sur l’élection, qu’il a d’ailleurs proclamée en personne. La canonisation de Vincent Ferrier, en 1455, est saluée à Naples par une procession et son culte est très clairement limité aux personnes originaires de la couronne d’Aragon car les chroniques napolitaines ignorent totalement l’événement célébré à la cour. Un retable représentant le saint est commandé à Colantonio; il ornait l’autel d’une chapelle qui lui était dédiée dans l’église San Pietro martire, précisément 47. Dans la chapelle des Catalans se rejoignent la communication monarchique et l’une des principales structures de la sociabilité catalane à Naples.

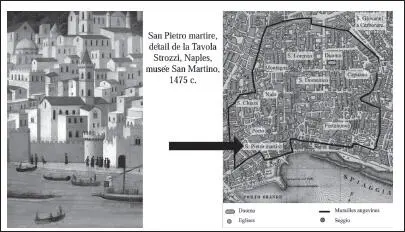

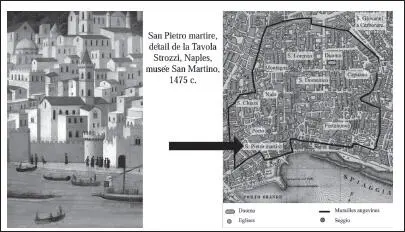

FIG. 4. SAN PIETRO MARTIRE, ICONOGRAPHIE ET LOCALISATION

La zone comprise entre Castelnuovo et la place du marché, avec San Pietro martire entre les deux, est l’espace où la présence de la cour d’un souverain d’origine étrangère à Naples doit, selon toute logique, être la plus sensible: on y voit les couleurs et emblématique royales sur les tenues, les enseignes et les armes, on y entend parler catalan et aragonais. On pourrait d’ailleurs proposer de considérer la ville basse comme la ville curiale, par opposition avec la ville haute, espace aristocratique autochtone, lui tournant le dos. Malgré cette discontinuité essentielle qui organise l’expérience urbaine à Naples sous le règne du Magnanime, certaines des pratiques de ce roi contribuent cependant à faire en sorte qu’il parcoure sa capitale de façon relativement équitable. Ses sujets pouvaient le voir régulièrement en ville, circulant dans les rues et assistant aux offices. En effet, on peut reconstituer, grâce à la documentation financiere, les lieux ou le roi entend la messe. Son chambellan Pedro de Cardona procède systématiquement, à ces occasions, à des aumônes au nom du roi, qui sont reportées dans la documentation financiere. Pedro de Cardona avance les sommes, puis est défrayé. Les comptes montrent (pour les brèves périodes couvertes par les registres de Guillem Pujades en 1442 et 1446) que le roi fait environ tous les deux ou trois jours une offrande à l’une des églises de Naples ou il a assisté à l’office, souvent des monasteres 48. Ainsi, entre le 28 juillet 1446 et le 4 septembre, Alphonse assiste à la messe à Castelnuovo, dans la chapelle Santa Barbara, à trois reprises, et quatorze fois dans des églises de la ville, d’après les remboursements effectués par le trésor au chambellan Pedro de Cardona 49. Le roi visite, dans l’ordre: l’église Santa Marta, le monastère Santa Maria Egiziaca (deux fois de suite), le monastère San Domenico, le monastère Santo Gallucio, le monastère San Sebastiano, le monastère Sant’Eugerio, le monastère San Lorenzo, le monastère Santa Chiara, le monastère Santa Maria del Carmine, l’église Sant’Eligio, l’église Santa Maria donna Regina, l’église San Giorgio, l’église Sant’Agostino [alla Zecca]. Ces divers lieux de culte se répartissent dans toute la ville, sans exception. Le jour de la Saint-Dominique (le 5 août) il entend la messe à San Domenico Maggiore, de même le 10 août avec la Saint-Laurent, le 15 à Santa Maria del Carmine, le 25 à Sant’Eligio et 28 à Sant’Agostino. Les dates associées aux paiements dans les registres sont celles de leur enregistrement, et non celles des déplacements effectifs du prince, mais la comparaison de ces données avec un sanctoral permet de mettre en évidence que le roi assiste à la messe dans les églises consacrées aux saints dont c’est le jour de la fête. Ce choix lui permet d’honorer de sa présence et de ses offrandes la totalité des églises de la capitale, sans distinction ni préséance.

Par ailleurs, Alphonse met un point d’honneur à assister à la prise de voile des novices dans les monastères des lieux où il se trouve, quand il en a la possibilité. Cela s’ajoute aux déplacements dictés par le sanctoral et permet au roi de cultiver ses liens avec toutes les communautés, comme en témoigne l’enregistrement des sommes importantes offertes pour doter les novices 50.

Malgré le faible nombre des témoignages documentaires de cette pratique, on peut être assuré de son caractère régulier par un passage des instructions données par le roi à ses envoyés à Rome, en mars 1444. Parmi les requêtes que les deux hommes doivent présenter au pape Eugene figure la demande suivante: Alphonse le Magnanime lui demande de renoncer à la sentence d’excommunication encourue par ses hommes et lui-même pour avoir enfreint la clôture de certaines communautés régulières du royaume de Naples (il cite notamment les clarisses napolitaines de Santa Chiara) pendant les événements de la guerre de conquête. Il demande à ses envoyés d’en appeler à sa clémence en soulignant que le roi se rend

[...] en personne pour entendre les offices divins dans tous les monasteres pour les fêtes et les célébrations en l’honneur des saints, pour les réceptions, les processions ou bénédictions de moines auxquelles il est souvent invité en raison des aumônes et des bénéfices qu’il donne à ces occasions aux dits monasteres 51.

Ceci confirme que cette pratique est probablement une habitude de longue date d’Alphonse, qui doit honorer de sa présence les communautés régulières des lieux à proximité desquels il se trouve en fonction du calendrier sanctoral et des cérémonies de prononciation des vœux des moines et moniales. L’humaniste Antonio Beccadelli corrobore les dires du roi en rapportant dans son fameux recueil d’anecdotes sur le Magnanime qu’il a offert de doter toutes les femmes se destinant à devenir religieuses. D’après lui, elles arrivent chaque jour plus nombreuses, sans que le roi ne change son projet; au contraire, il se réjouit de ces vocations 52.

* * *

Plusieurs phénomènes distincts et caractéristiques du règne du Magnanime émergent quand on centre l’enquête historique sur les non-événements, la banalité du quotidien. Il s’agit principalement de deux logiques, apparemment contradictoires. D’abord, une nette dynamique de requalification de la ville basse, offrant aux nouveaux venus de l’espace intramuros et des facilités juridiques pour s’installer, tend à modifier le profil socio-topographique de Naples. La ville basse n’est plus seulement un pôle économique autour du môle et des entrepôts des nations marchandes; elle accueille une partie du personnel curial et bénéficie d’un important investissement symbolique avec San Pietro martire, sa chapelle des Catalans et les sépultures des premiers Trastamare de Naples. Le roi participe pleinement à cette requalification sociale, en favorisant les chantiers dans les espaces appartenant au domaine royal et en investissant d’une dignité nouvelle la petite église dominicaine. Mais pour autant, cette évolution indéniable ne met pas un terme à la césure fondamentale entre la ville haute, aristocratique et autochtone, et une ville basse qui, malgré un prestige accru, voit son cosmopolitisme ancien se renforcer. En tout cas, l’accroissement démographique de Naples, et particulièrement le grand nombre de résidents étrangers ne bénéficiant d’aucune exemption fiscale, a assurément représenté une aubaine pour les finances municipales –ce n’est, bien súr, qu’une fraction des répercussions, en termes de consommation, de la présence de la cour en ville.

Читать дальше