Sigmund Freund, der mit den Arbeiten seines Zeitgenossen Brocca vertraut war, befasste sich mit der frühkindlichen Bedeutung von Riechen, Schmecken und Tasten in der »oralen« und »analen« Phase. Der vermeintliche Riechverlust des heranwachsenden Menschen bewirkt seiner Meinung nach, dass durch »unterdrückte sexuelle Triebe« seelische Störungen auftreten könnten, insbesondere dann, wenn die Menschen sich weiter am Riechen erfreuen würden.

Neues wissenschaftliches Interesse am Geruchssinn

»Trotz seiner ungeheuren Komplexität und Leistungsfähigkeit organisiert sich das menschliche Gehirn immer noch um sein olfaktorisches System«, schreibt der amerikanische Neurologe Walter Freeman.

Erst seit knapp drei Jahrzehnten hat sich ein differenziertes Interesse am menschlichen Riechsinn in der Wissenschaft entwickelt. Zu diesen Entwicklungen haben technische Fortschritte in Genetik, Molekularbiologie und Neurowissenschaften beigetragen. Die Forschungsgeschichte des Geruchssinns erinnert an Beobachtungen des Wissenschaftssoziologen Thomas Merton zur Serendipität (»serendipity«), insofern sie sich Entdeckungen verdankt, bei denen ein »glücklicher Zufall« zu Hilfe kam. Nach Thomas Mertons Ansicht spielen bei solchen Entdeckungen der »Scharfsinn« (»sagacity«), also der »gute Riecher« und die »Spürnase« eine zentrale Rolle.

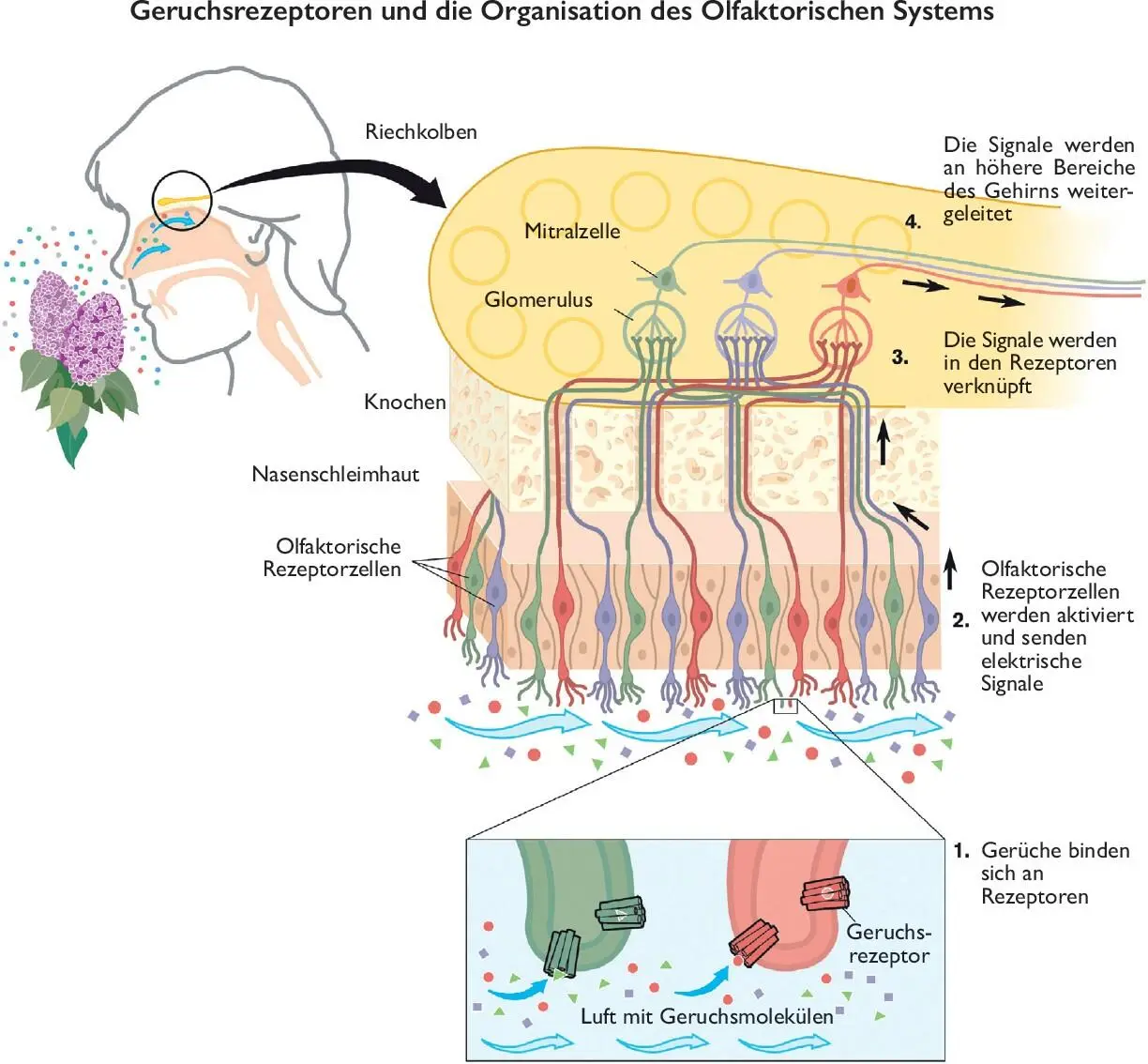

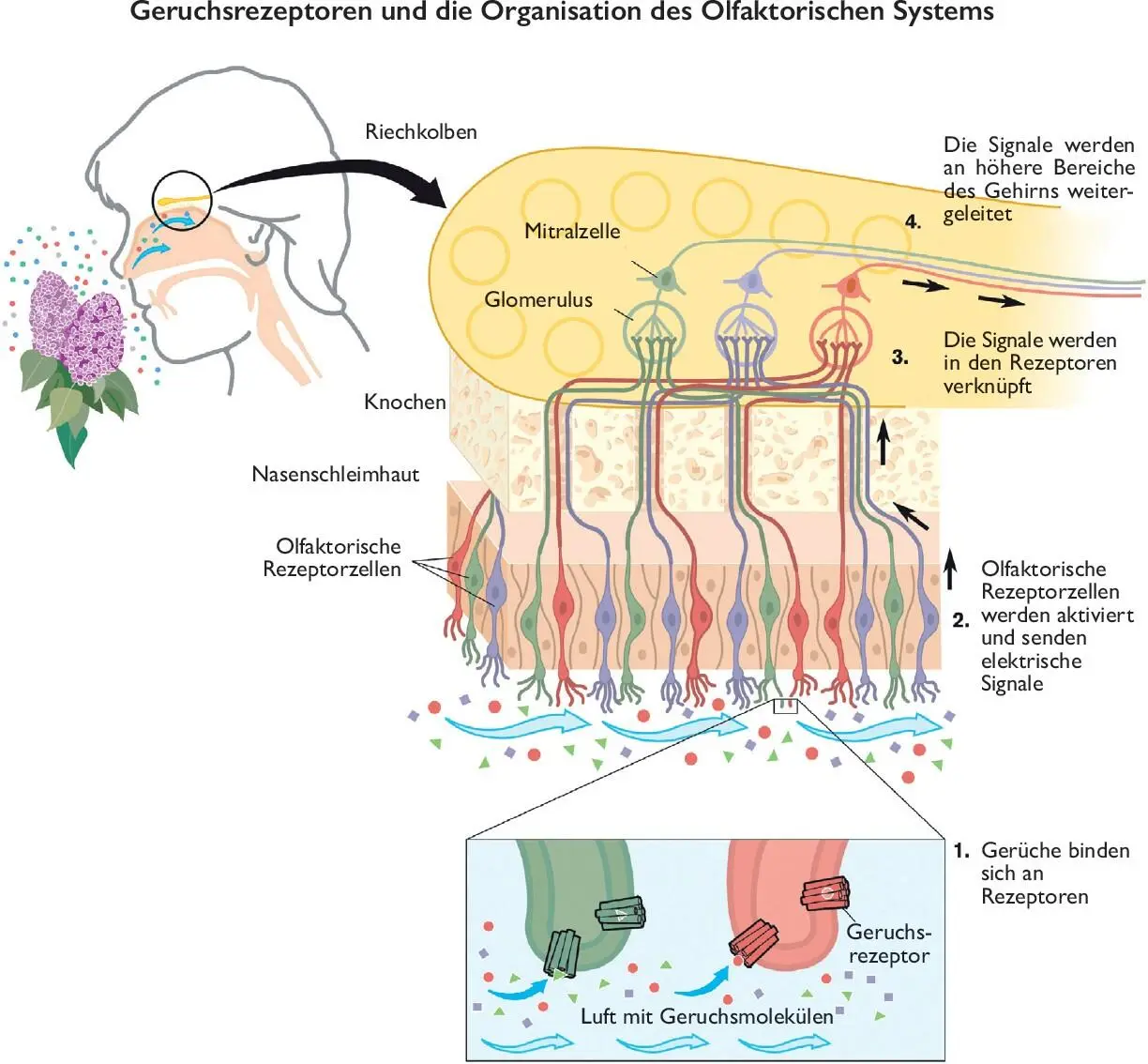

Nachdem die Forschung chemische Andockstellen (Rezeptoren) für Hormonmoleküle auf der Oberfläche von Zellen gefunden hatte, begannen Geruchsforscher, dort nach entsprechenden »Fühlern« für Geruchsmoleküle zu suchen. Auf der Riechschleimhaut befinden sich etwa 20 bis 30 Millionen Riechzellen. Eine einzelne Riechzelle kann bis zu 20 verschiedene Duftmoleküle erkennen. Geruchsmoleküle nehmen mithilfe von etwa 350 chemischen Rezeptoren in der Nasenwand Kontakt mit den Riechzellen auf. Diese verändern über die Konzentration von Kalzium ihre »Ionenkanäle« zum Zellinnern und erregen dadurch elektrische Potenziale. Geruchswahrnehmungen werden besonders im oberen Teil der Nasenschleimhaut (»Regio olfactoria«) registriert. Die Intensität des Riechens ist auch beim Menschen mit Schnuppern und Schnüffeln und mit dem raschem Einziehen von größeren Mengen Luft in den oberen Teil der Nase verbunden.

Riechzellen verbinden sich mittels mehrerer zentimeterlanger, dünner Nervenfasern durch kleine Löcher im Schädeldach (Siebbein) mit den Strukturen des Gehirns. In sogenannten Glomeruli (Knoten) werden diese in hoher Geschwindigkeit gebündelt und anschließend in »Mitralzellen« weiterverarbeitet. Die komplexen, miteinander in unterschiedlichen Konzentrationen konkurrierenden Gerüche müssen dabei erkannt, getrennt und koordiniert werden, bevor sie an weitere Gehirnstrukturen geleitet werden.

Zwischen unserem Geruchssinn und älteren Hirnstrukturen, wie dem Limbischen System (»Amygdala«, Mandelkern) oder dem Hirnstamm, bestehen viele Verknüpfungen. In diesen Hirnbereichen werden Gefühle und Motivationen gesteuert. Zudem bestehen zahlreiche Verbindungen mit der Hirnanhangsdrüse (Hypophyse), die die Ausschüttung von Hormonen regelt. Geruchsinformationen werden rasch an Gedächtnisregionen (»Hippocampus«) weitergeleitet und rufen dort Assoziationen hervor. Geruchswahrnehmungen, die sich generell nur schwer in Worte fassen lassen, verursachen emotionale Reaktionen. Unser Geruchssinn ist in vielerlei Hinsicht erlernt und unterliegt Gewöhnungseffekten (Adaptationen), die uns dabei helfen, uns an manche unangenehme oder belästigende Gerüche anzupassen. Darüber hinaus bestehen Verknüpfungen zu jüngeren Regionen des Gehirns im Frontallappen, in dem differenzierte Bewertungen der Gerüche vorgenommen werden.

Für die Entdeckung der Biologie des Geruchssinns wurde 2004 den amerikanischen Forschern Linda Buck und Richard Axel der Medizin-Nobelpreis verliehen.

Riechen beginnt bereits im Mutterleib

Beim Embryo befindet sich das Riechgewebe anfangs an der Spitze der Neuralleiste, die sich später zum Gehirn auswächst. Die beiden Gehirnhälften waren ursprünglich »Knospen des Riechgewebes«. Menschliche Embryos können im Mutterleib ab der 26. Schwangerschaftswoche »riechen« und schmecken. Sie lernen im Fruchtwasser mütterliche Gewohnheiten und Vorlieben kennen und prägen sich diese ein. Nach der Geburt ist die Riechfähigkeit für den neugeborenen Säugling der erste Orientierungssinn, vor allem um über den Geruch die mütterlichen Brustwarzen zu finden. Wissenschaftliche Untersuchungen deuten darauf hin, dass Riechneurone unseres Gehirns bereits nach den ersten Lebenstagen Verknüpfungen bilden (»Geruchskarten«), die lebenslangen Bestand haben.

Säuglinge können ihre Mütter am Geruch unterscheiden ebenso wie umgekehrt. Geruch ist ein zentrales Bindeglied in der Mutter-Kind-Beziehung. Zwischen Geschwistern gibt es Geruchsähnlichkeiten. Der Geruch festigt quasi die Sympathien zwischen Müttern und Kindern. Dies kann bisweilen in manchen Fällen auch ein Faktor in Geschwisterrivalitäten werden. Väter fallen deutlich aus diesem »Geruchsraster« heraus, was sich in der Pubertät als ein Problem erweisen kann.

Jeder Mensch hat ein individuelles »Geruchsmuster«, das sich sowohl aus seiner angeborenen Biologie als auch aus seinen kultur- und sozialspezifischen Umwelt- und Ernährungsgewohnheiten zusammensetzt. In den meist unbewussten Bewertungen zwischen »anziehend oder abstoßend« greift unser Geruchssystem auf erlernte und gespeicherte Erinnerungen zurück.

Körpergerüche, Schweiß und Duftmarken

Die »Geruchskarten« verschiedener Körperregionen stellen ein persönliches Gemisch dar. Kleine Kinder haben eigene Gerüche, vor allem im Kopfbereich. Liebende erkennen sich am besonderen Körpergeruch. Alte Menschen nehmen durch hormonelle Veränderungen und Medikamente einen spezifischen Geruch an. Bewegungsaktivitäten, Körperhygiene und Nahrungsgewohnheiten tragen zur persönlichen Duftnote bei.

Unseren eigenen Körpergeruch nehmen wir gewöhnlich kaum wahr, auch nicht, wenn wir schwitzen. Schweiß ist eine wässrige Absonderung unserer Haut, die vermehrt bei muskulärer Anstrengung entsteht. Er ist Teil der natürlichen »Klimaanlage« zur Wärmeregulierung des menschlichen Körpers und wird von den »ekkrinen Drüsen« abgesondert, die sich insbesondere an Handflächen, Fußsohlen und auf der Stirn befinden. Schweiß ist weitgehend geruchlos und beinhaltet vorwiegend Wasser und Salze. Seine besondere Geruchskomponente bekommt der Schweiß, vor allem der von den sogenannten »apokrinen Drüsen« (Achselhöhlen, Leisten- und Analregion, Nabelbereich, Augenlider, Brustwarzen und äußerer Gehörgang) sowie sekundär durch die Vermischung mit Hautbakterien. Daraus entstehen bisweilen »ziegenähnliche«, »käseartige« (bei Männern) und »zwiebelartige« (bei Frauen) Gerüche.

In Zeiten, in denen sich unsere menschlichen Vorfahren zur Flucht auf Bäume zurückzogen, waren vermehrte Schweißabsonderungen wie feuchte Hände oder feuchte Füße in Gefahrensituationen sinnvoll, um bessere Haftung zu erreichen. Heute erscheinen sie eher peinlich und werden ängstlich vermieden. Etwa 10 Prozent der Bevölkerung leiden unter vermehrtem Schwitzen. Für viele von ihnen wird diese »Hyperhidrosis« zur problematischen Angelegenheit.

Angstschweiß wird von den apokrinen Drüsen der Haut abgesondert, die sich im behaarten Achsel-, Brustwarzen- und Genitalbereich befinden. Diese werden dann aktiver, wenn starke emotionale Reize wie Erregung und Wut vorherrschen. Angstschweiß wird auch »kalter Schweiß« genannt. Unter Stress führt die Adrenalinausschüttung dazu, dass sich die Blutversorgung mehr ins Innere des Körpers zurückzieht. Dadurch wird die Haut blasser und schwächer durchblutet. Durch die Verminderung der oberflächlichen Körpertemperatur verdampft der Schweiß auf der Haut nicht mehr wie üblich. Es bilden sich vermehrt Schweißtropfen. Gleichzeitig ziehen sich die apokrinen Drüsen vermehrt zusammen und produzieren spezifische Duftstoffe. Sollte Angstschweiß vielleicht ursprünglich die Artgenossen der Gruppe vor einer bestehenden Gefahr warnen? In bedrohlichen Situationen verstärkt Angstschweiß das Mitgefühl innerhalb einer Gruppe.

Читать дальше