Melancholie mit Wahn, schöne Schwermut

Knapp fünf Monate nachdem Brahms ihn kennengelernt hatte, begann Robert Schumanns endgültiger Verfall. Es ist unklar, inwiefern Clara Schumann die Freunde darauf vorbereitet hatte. Keines der zurückliegenden 15 Jahre war vergangen, ohne dass er Schwindelanfälle, Gehörstörungen, heftige Stimmungsschwankungen sowie leichtere und schwere Krankheitszustände erdulden musste. Selbst in den Wochen, in denen Robert Schumann eilends versuchte, Brahms Anerkennung zu verschaffen, quälten ihn immer wieder Beeinträchtigungen des Befindens – und Clara litt mit ihm.

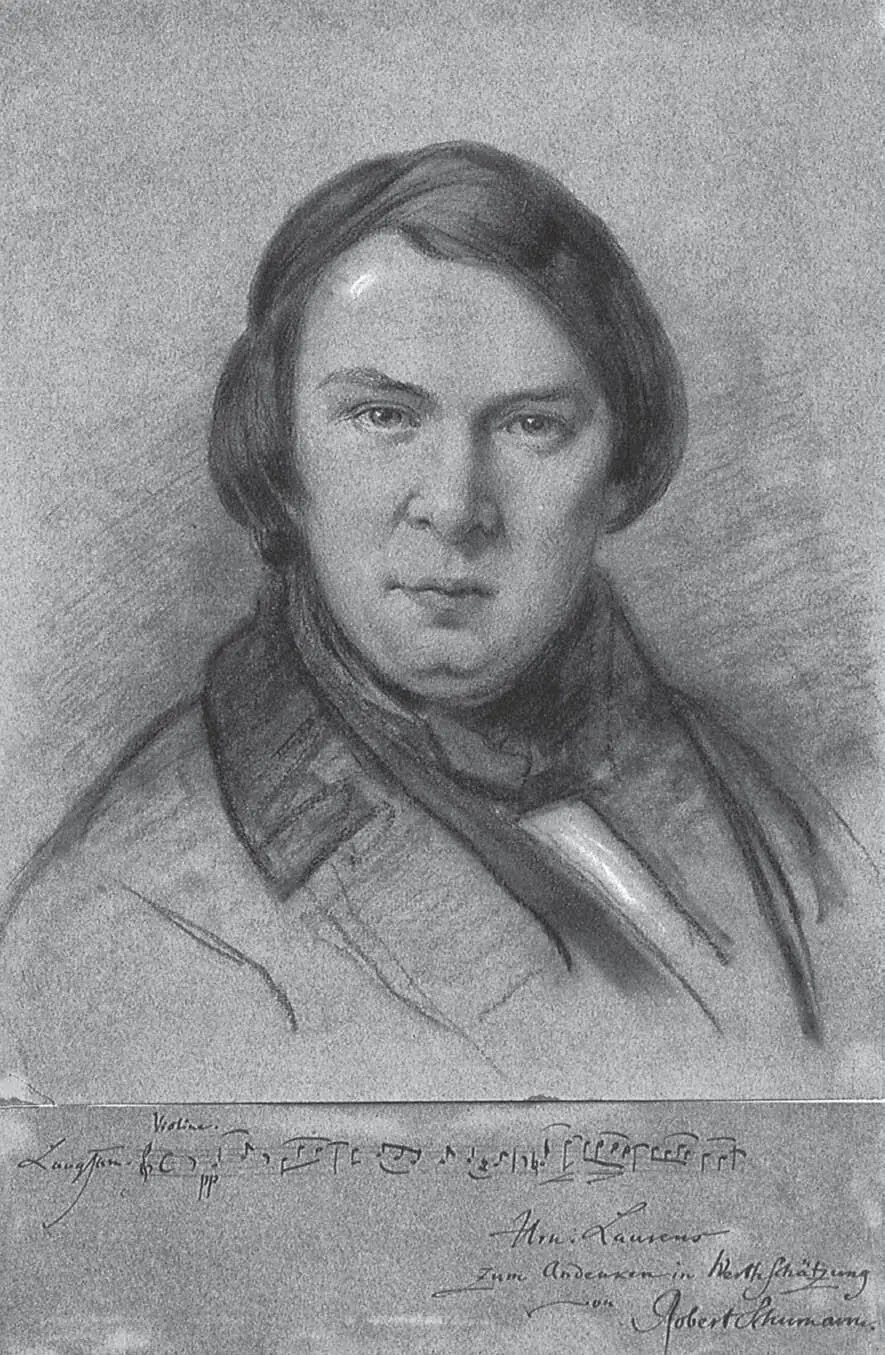

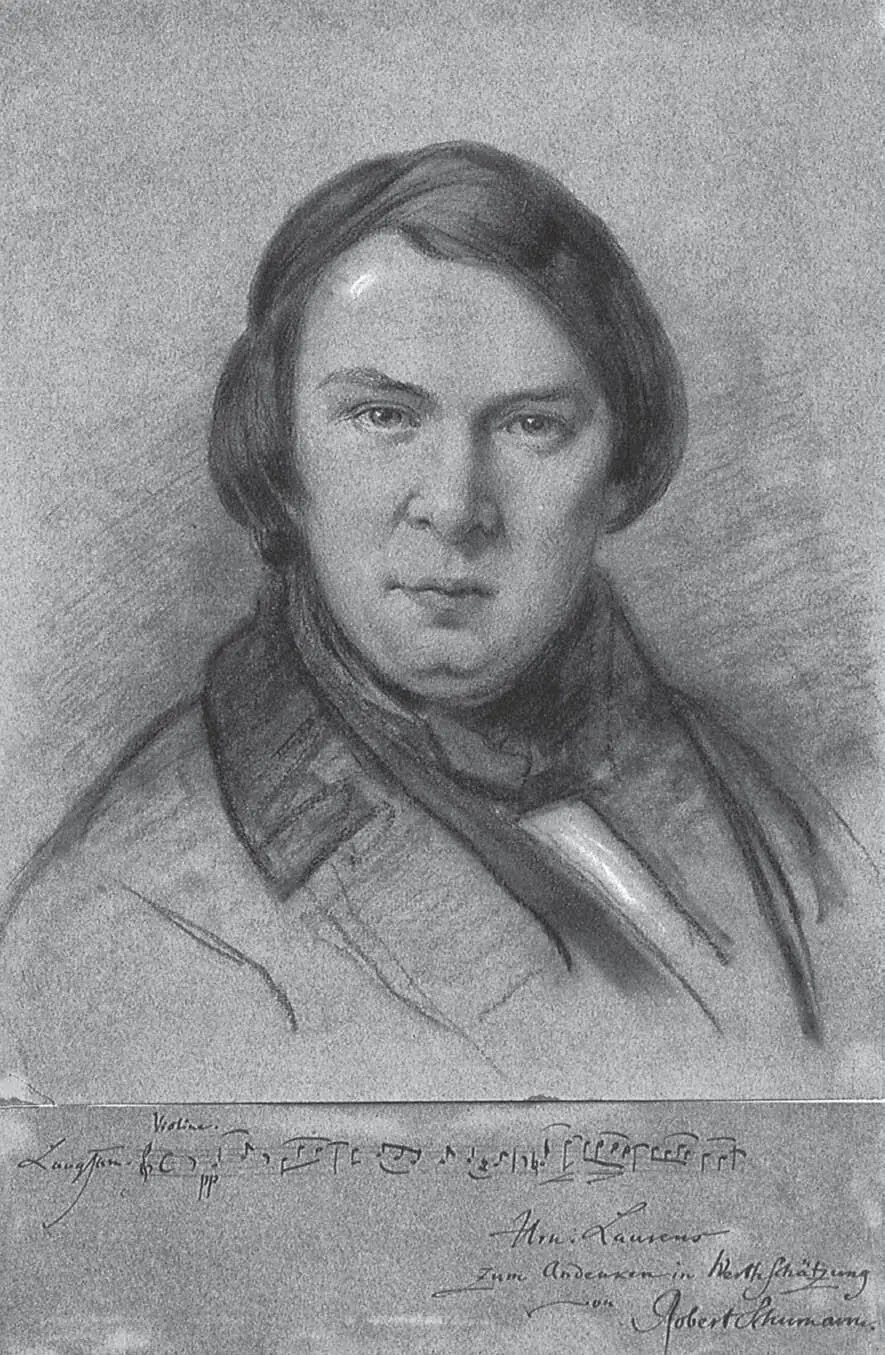

Im Oktober 1853 kam der französische Maler Jean-Joseph Bonaventure Laurens, der alle Beteiligten gezeichnet hat, nach Düsseldorf und sprach sie auf die geweiteten Pupillen ihres Gemahls an. Sie musste zugestehen, dass er schwer krank sei. 141Falls Clara Schumann sich Sorgen um einen bevorstehenden Zusammenbruch gemacht haben sollte, kann sie nur persönlich mit ihren engsten Vertrauten – Brahms, Joachim, Rosalie Leser, Livia Frege – darüber gesprochen haben. Ihnen widmete sie einige ihrer letzten Kompositionen, mit denen sie ihr Œuvre in diesem Jahr so gut wie abschloss: Drei Romanzen für Pianoforte op. 21 (Brahms), Drei Romanzen für Violine und Pianoforte op. 22 (Joachim), Sechs Lieder aus Jucunde von Hermann Rollet op. 23 (Frege) und eine Romanze in a-Moll (Leser). Absprachen, wie im Falle der Katastrophe zu reagieren sei, sind nicht überliefert. Die Maßnahmen zur Unterstützung der schwangeren Clara liefen aber schließlich so reibungslos an, als ob schon Vereinbarungen für Krisenfälle getroffen worden wären.

Bei seinem Besuch in Düsseldorf im September 1853 zeichnete Jean-Joseph Bonaventure Laurens Clara Schumann, Robert Schumann und Johannes Brahms. Die Originale haben eine Größe von nur etwa 10 x 14 cm .

Das instabile körperliche und psychische Befinden Robert Schumanns führte am 27. Februar 1854 zur Eskalation. Nachdem Clara, wie sie berichtete, ihren kranken Mann »schon seit 10 Tagen keinen Augenblick allein gelassen hatte«, musste sie »nur auf wenige Augenblicke das Zimmer verlassen und Mariechen zu ihm sitzen lassen, um mit Dr. Hasenclever etwas im andern Zimmer zu sprechen«. Diesen kurzen Augenblick nutzte Robert: Er trat aus seinem Zimmer und »ging seufzend« ins Schlafgemach. »Marie glaubte, er werde gleich wiederkehren«, erzählte Clara, »doch er kam nicht, sondern lief, nur im Rock, im schrecklichsten Regenwetter, ohne Stiefel, ohne Weste fort. Bertha stürzte plötzlich herein und sagte es mir, daß er fort sei was ich empfand, ist nicht zu beschreiben, nur so viel weiß ich, daß es mir war, als höre das Herz auf zu schlagen. Dietrich, Hasenclever, kurz alle, die nur da waren, liefen fort, ihn zu suchen, fanden ihn aber nicht, bis zwei Fremde ihn nach etwa einer Stunde nach Haus geführt brachten; wo sie ihn gefunden und wie, ich konnte es nicht erfahren.« 142

Der Konzertmeister des Düsseldorfer Orchesters, Ruppert Becker, dokumentierte die Geschehnisse in seinen Tagebuchnotizen. Er stand den Schumanns nahe. Sein Vater hatte sich einst in den 1830er-Jahren auf die Seite des befreundeten jungen Liebespaares Clara und Robert gestellt und als Jurist geholfen, Claras Vater Friedrich Wieck gerichtlich zu verpflichten, die Eheschließung zuzulassen. Ruppert Becker selbst sollte später ein Kollege von Clara Schumann am Frankfurter Konservatorium werden – ein Wegbegleiter, der aufzeichnete, was sich Ende Februar 1854 zutrug: »Schumann hatte sich mittags 2 Uhr aus seiner Schlafstube geschlichen (in Filzschuhen) und war direkt nach dem Rheine zugegangen, von wo aus er sich, in der Mitte der Brücke, in den Fluss stürzte! Glücklicherweise war er schon am Eingang der Brücke aufgefallen, und zwar dadurch, dass er, da er kein Geld bei sich hatte, sein Taschentuch als Pfand abgab! Mehrere Fischer, die ihn deshalb mit den Augen verfolgten, nahmen, sogleich nach dem Sprung, einen Kahn und retteten denselben glücklich. Vom Kahn aus soll er noch einmal versucht haben, ins Wasser zu springen, woran ihn die Fischer hinderten. Fürchterlich muss sein Heimweg gewesen sein; transportiert von 8 Männern und einer Masse Volks (es war Carnaval), das sich nach seiner Weise belustigte.« 143

Darüber, was an jenem Tag tatsächlich geschah, wurde Clara Schumann bis nach dem Tod ihres Mannes im Unklaren gelassen. Erst spät erfuhr sie, dass er mit dem Sprung von der damaligen Oberkasseler Pontonbrücke einen Selbstmordversuch verübt hatte. »Ich ahnte es damals nur«, erinnerte sie sich. 144»Als man ihn zu Haus ins Bett gebracht, wollte man ihn nicht aufregen durch das Wiedersehen mit mir, und so entschloß ich mich, für diesen Tag zu Frl. Leser mitzugehen, denn im Haus bleiben und ihn nicht sehen, das wäre mir zuviel gewesen!« 145

Dass Clara Schumann ihren Mann in dessen letzten beiden Lebensjahren nur noch wenige Male zu Gesicht bekommen sollte, entsprach nicht ihrem eigenen Wunsch, sondern war Teil der Behandlungsmaßnahmen. Johannes Brahms wurde einer der wichtigsten Vermittler zwischen ihr und dem Menschen, der nicht mehr die Persönlichkeit war, in die sie sich verliebt hatte. Brahms erfuhr in Hannover von den Vorkommnissen und traf am 3. März in Düsseldorf ein, wo er sich zunächst am Schadowplatz Nr. 16 einquartierte. Am 4. März 1854 wurde Robert Schumann auf seinen eigenen Wunsch hin in die Nervenheilanstalt in Endenich (heute ein Stadtteil von Bonn) eingeliefert. Die Familie von Johannes nahm lebhaften Anteil an Claras Situation und Roberts Misere. »Ein Mann in seinen besten Jahren soll zeitlebens in Gefangenschaft sitzen«, schrieb Christiane Brahms, Johannes’ Mutter. »Das ist sehr traurig.« 146

Man wählte eine Klinik aus, die nach den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft therapierte. Ihr Leiter, der Psychiater Dr. Franz Richarz, der 1834 bereits mit einer Arbeit über das Erkennen von Geistesstörungen und deren Heilung promoviert hatte (De vesaniae cognitione et cura quaedam) , trat zehn Jahre später mit seiner Reformschrift Ueber öffentliche Irrenpflege und die Nothwendigkeit ihrer Verbesserung mit besonderer Rücksicht auf die Rheinprovinz hervor. Er stand den Theorien des Engländers John Conolly nahe, die sich im konventionellen Klinikalltag allerdings nicht angemessen umsetzen ließen. Deswegen gründete Richarz 1844 in Endenich seine Privatklinik. Dass er mit seinen Initiativen zunehmend Anerkennung gewann, belegt die Steigerung der Patientenplätze von anfangs 14 auf 60. Auch Clara und Johannes schenkten ihm Vertrauen, denn Brahms berichtete Joachim in einem Brief, er lerne ihn bei den Begegnungen »jedesmal mehr lieben«, sodass er sich »lange und gründliche Gespräche gönnte«. 147Die Grundhaltung des Therapieansatzes schloss jegliches gewalttätige Vorgehen gegen die Patienten aus. Nur in extremen Ausnahmefällen wurde – wie auch einmal bei Schumann – die Zwangsjacke angewendet. Zur Maxime »no restraint« (keine Zwangsmaßnahmen) gehörte auch, dass engste Angehörige keinen Kontakt mit dem in Pflege befindlichen Menschen haben sollten, zumal unberechenbar war, wie er sich gegenüber engen Bezugspersonen verhalten würde. Aus Rücksichtnahme auf die Befindlichkeit des Patienten wollte man ihn im Sinne der Genesung aus dem alltäglichen Umfeld herauslösen. Dementsprechend verhielt sich Clara ganz im Sinne der Behandlung, in die sie große Hoffnungen setzte. »Recht inständig bitte ich Sie«, hieß es in einem ihrer Briefe an den behandelnden Arzt Dr. Peters, »sobald es zulässig, daß ich ihm einmal schreibe, es mich wissen zu lassen, und so bald ein Besuch ohne Nachteil für ihn stattfinden kann.« 148

Читать дальше