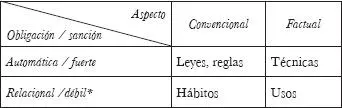

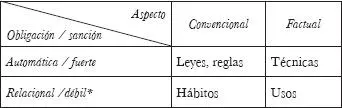

Cuadro 1.Los cuatro tipos de normas sociales

* Hoy en día, en las democracias.

En los fragmentos citados más arriba se nota ya un cierto afán humanista prerrepublicano; no cabe duda de que Montesquieu lo tenía, aunque le gustaba más el orden social que el igualitarismo absoluto de las comunidades primitivas –al que denominó algunas veces «estado de naturaleza», en un sentido concreto muy diferente al uso del mismo término por Rousseau (véase más adelante). No olvidemos que el primero de nuestros autores era de noble extracción, a diferencia del segundo. Sería absurdo y anacrónico ver a Montesquieu como un socialista anticipado a su tiempo, pero igual de ilegítimo es pretender que su pensamiento es protoliberal, como se ha escrito, por ejemplo, de la pluma de Aron. Podríamos seguir a este último cuando califica a Montesquieu de algo «reaccionario», pero habría que añadir que también ilustrado… En cualquier caso, algunas de sus observaciones pueden sorprender, tanto por su carácter precursor de lo que más tarde sería el protosocialismo como por su cautela respecto a los supuestos beneficios de la riqueza. En estos tiempos en que con tanta frecuencia se exalta el valor de la riqueza casi podría considerarse a Montesquieu como anti-productivista. El primero de los textos siguientes puede conmover a quienes tienen el sentido de un reparto social justo, como era el caso de los durkheimianos. La última de las citas complacerá a los adeptos a una frugalidad relativa.

En las repúblicas donde las riquezas se reparten de modo igualitario no puede haber lujo (…), en consecuencia, cuanto menos lujo hay en una república, más perfecta es. (…) A medida que el lujo se establece en una república, el espíritu se gira hacia el interés particular. (…) Las repúblicas terminan por el lujo; las monarquías por la pobreza. (…)

El efecto de las riquezas de un país es poner la ambición en los corazones. El efecto de la pobreza es hacer nacer la desesperación. (…)

En los pueblos que no tienen moneda, cada uno tiene pocas necesidades, y las satisface fácilmente y con igualdad. La igualdad es pues obligada; por eso sus jefes no son nada despóticos (Montesquieu, 1748, t. 1: 107-110, 230 y 312).

Nos podemos acercar un momento a Montesquieu para conversar directamente con él sin pasar por el espejo durkheimiano, que alguna vez es deformante, y subrayar así dos o tres detalles que Durkheim no puso de relieve (ni tampoco Aron) pero que se incluyen en el programa genético de la EFSA. Si tomamos pues una anacrónica copa con Montesquieu, este nos enseñará realidades de hoy, cosas tan válidas en su tiempo como en el nuestro, de las cuales la EFSA fue el vector a través de ambas épocas.

Además de ideas, dispersas pero profundas, tales como la de la capacidad, solamente humana, de formular y transgredir las propias normas, o el hecho de que consumimos bienes del universo entero (la idea de mundialización), Montesquieu nos propone refinamientos sociológicos que son muy contemporáneos porque son inherentes a las civilizaciones urbanas o a la cultura de la modernidad. Por ejemplo, si las normas dominantes, en tal sociedad y época, son las de la clase dominante, y si, contrariamente al mensaje central de los fundadores de la ciencia económica, la riqueza de las naciones se traduce proporcionalmente en desigualdades crecientes, entonces las leyes son también el instrumento para restablecer la equidad en un mundo de desigualdades. Esto será una idea básica para la EFSA. El espíritu republicano impone algunas veces las llamadas leyes «suntuarias», como en el siglo XIII durante la antigua Corona de Aragón, cuando se ordenó –nos dice Montesquieu– que la nobleza no comiera más de dos tipos de carne en cada cena, esfuerzo de frugalidad muy relativo pero según él significativo.

Algo aún más fuerte y significativo: pueden leerse análisis que anticipan lo que sociólogos franceses tales como Jean Baudrillard o Pierre Bourdieu (Thorstein Veblen, de padres escandinavos, lo había dicho antes) 9 denominaron en el siglo XX consumo posicional o suntuario: «Cuantos más hombres juntos hay, más crece la vanidad y el deseo de señalarse con pequeños detalles (…). Si son tan numerosos que en su mayoría no se conocen mutuamente, el deseo de distinción se redobla (…). Cada uno toma como referencia la condición inmediatamente superior a la suya» (t. 1, Li. VII, cap. I, p. 105).

Evidentemente, en el texto se dan también propuestas más superficiales y generalizaciones algo abusivas. En un momento, refiriéndose a los españoles, 10 afirma la universalidad de nuestro sentido del honor, o nuestro respeto a la palabra dada y la confianza ancestral que por ello nos otorgan los otros, o nuestra buena fe –lo que es un gran elogio, procediendo de un francés en un tiempo de guerras europeas entre los imperialismos de entonces. Claro que en el mismo párrafo nos descubrimos también mucho más perezosos que los otros europeos o que los muy trabajadores chinos… Estos rasgos culturales, incluso si no están totalmente desprovistos de realidad, aunque traten de subrayar una personalidad de base, son caricaturas. El propósito del autor era mostrar que los pueblos no son malos o buenos en sí, que los vicios económicos o políticos pueden coincidir con virtudes morales y recíprocamente.

Mucho más seria y sociológicamente más profunda es la propuesta según la cual (t. 1, Li. XIX, cap. XIV, p. 335) «las leyes son instituciones particulares del legislador y los usos o costumbres instituciones de la nación en general», lo que implica que cada tipo cambia o se reforma en su propio registro. No se trata pues de cambiar las mentalidades por ley. Aron (1967) considera a Montesquieu, repitámoslo, como el verdadero inventor de la sociología, y recordemos además que éste, como acabamos de ver, da una definición del concepto de institución de mucha consistencia antropológica. Aunque no haya subrayado este aspecto, 11 algunos comentarios de Aron son especialmente relevantes; por ejemplo, cuando repite que Montesquieu no confundió las leyes del determinismo físico con las normas sociales, sino que quiso combinar el determinismo en las explicaciones de las particularidades sociales y la necesidad de las instituciones con juicios morales y filosóficos que permitiesen aconsejar a los gobiernos. Aquí hay algo que es un fundamento importante de la EFSA, desde luego común a su vecino Jean-Jacques Rousseau, al que por esta razón vamos a visitar ahora mismo. Aron (pp. 58-61) anotó también que el autor del Contrato social pensaba en una igualdad que pudiera fundamentar una soberanía absoluta del pueblo, mientras que Montesquieu señalaba unas desigualdades que las leyes debían matizar, pero asumiéndolas para el bien del orden social. Aquí tenemos quizás una distancia entre ambos autores, isomorfa a la que constataremos entre Durkheim y Mauss en el próximo capítulo. Sin embargo, antes de pasear por ahí tenemos que encontrarnos con Rousseau y con algunos autores más.

1.1.2. Rousseau: de la ruptura cultural del hombre perfectible a los requisitos de la cohesión social

Al contrario que Montesquieu, de noble extracción y con fortuna personal, Rousseau debió vivir, en los círculos de la clase dirigente, de sus talentos intelectuales y de su capacidad de seducción (que era, por lo que se sabe, bastante grande y eficaz). Sin dinero –igual, un poco más tarde, que Auguste Comte escribiendo textos firmados por Saint-Simon–, tenía que hacerse un nombre, lo que puede explicar parte de sus aspectos rebeldes y anticonformistas, apoyados por un sólido sentido de la lógica y hasta del razonamiento dialéctico. Cómo este hijo de artesano consiguió tanta fama, en aquellos tiempos que los franceses llaman el «antiguo régimen» (monárquico), no tenemos tiempo de averiguarlo aquí, pero no cabe duda de que los principales contenidos socio-antropológicos de su obra constituyen ingredientes de esta muy merecida fama. Entre ellos, cabe subrayar tres temas que se implican en sentido histórico, la definición del ser humano, la visión institucionalista de la sociedad y la perspectiva, dada en términos de cohesión, de una república democrática. Si nos hubiéramos encontrado, pues, al señor Rousseau, este nos habría dicho lo que para él es un ser humano; y por eso Lévi-Strauss lo considera nada menos que el verdadero fundador de la antropología. Seguramente nos lo diría a través de una anécdota.

Читать дальше