An einer politischen Demo wird Leo, ein junger Mann von zwanzig Jahren, von einem Hartgummigeschoss der Polizei so schwer getroffen, dass er ins Koma fällt und stirbt. In ihrer Trauer schlagen die Eltern ganz unterschiedliche Wege ein. Während die Mutter einen Verein für Persönlichkeitsrechte gründet und mit dessen Hilfe den Untersuchungsbericht der Polizei attackiert, versucht der Vater herauszufinden, was für ein Leben sein Sohn geführt hat, seit er vor einem Jahr von zu Hause ausgezogen ist.

Bei der Räumung des ehemaligen Kinderzimmers findet er eine seltsame, alte Spieluhr, die sich als geplante Paketbombe entpuppt. Auf der Suche nach den Personen, die mit seinem Sohn in Kontakt standen, dringt er immer tiefer in den digitalen Kampf zwischen Big-Data-Konzernen und Antiglobalisierern vor, an dem sich Leo als Hacker beteiligt hatte. Als der Vater sich von seiner Frau zunehmend zu entfremden droht und gleichzeitig feststellen muss, dass er in Leos digitalem Krieg längst seine eigene Rolle hat, fasst er einen Entschluss.

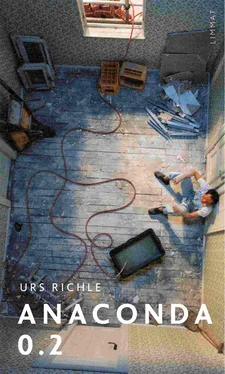

Urs Richle, geboren 1965 im Toggenburg, lebt mit seiner Familie in Genf. Er ist diplomierter Medieningenieur und veröffentlichte in den Neunzigerjahren eine Reihe von Romanen (u. a. «Das Loch in der Decke der Stube», «Mall oder das Verschwinden der Berge», «Fado Fantastico»), die in mehrere Sprachen übersetzt und mit Preisen ausgezeichnet wurden. Neben dem Schreiben arbeitet Urs Richle in Forschungsprojekten an der Universität Genf und als Dozent am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel.

www.ursrichle.ch

Urs Richle

Anaconda 0.2

Roman

Limmat Verlag

Zürich

Language is a virus

William S. Burroughs /

Laurie Anderson

Sie waren fünf-, dann zwölf-, dann zwanzigtausend. Die Fäuste aus den Taschen geholt, trugen sie die Wut auf ihren Zungen, mischten Wörter auf, verknoteten sie, formten Protestwolken und ließen Verurteilungen und Forderungen hageln. Mehr und mehr Leute strömten durch die Straßen der Innenstadt, drängten an den Schaufenstern der Kaufhäuser vorbei vor zu den Ordnungshütern, die den Verkehr zu deren eigenen Sicherheit blockierten. Einige hatten sich vermummt, andere begaben sich mit offenem Gesicht in die Konfrontation mit der Polizei.

Es war die Zeit der Börsencrashs, der einstürzenden Banken und kollabierenden Staaten, die Zeit des leichten Geldes für die einen und der schleichenden Misere für die andern. Wir klebten an den Bildschirmen, verfolgten die Nachrichten und stellten uns in die Startlöcher, um unsere kleinen Ersparnisse in jedem Augenblick ins Trockene zu bringen. Nur wo das sein sollte, wussten wir nicht.

Sie aber hatten die Straße gewählt, den Protest. Sie hatten Schilder gemalt, Sprachrohre organisiert, Parolen ausgedacht. Nachdem die Demonstration offiziell verboten worden war, hatte sich die Organisation in den Untergrund der Mobiltelefone und sozialen Netzwerke verschoben, weder Kopf noch Schwanz, eine große, wachsende Qualle, die sich durch die Stadt bewegte, bereit, mit ihren ständig sich wandelnden Nesselzellen jeden beliebigen Ort zu verbrennen.

Leo hatte sich unter die Demonstranten gemischt, sich ins Zentrum der Menge gedrängt, ohne Maske, weder Kappe noch Brille. Er war nicht der Typ, sich zu verstecken, nahm kein Blatt vor den Mund, war immer einer von denen, die sich die Hände schmutzig machten. Er trug ein Schild, gebaut aus einem großen, grauen Karton, den er auf einen Holzstab genagelt hatte. Auf den von der Polizei geschossenen Fotos kann man noch den Slogan lesen: Hast du Hunger? Friss einen Bankster! In roter Dispersion hatte er die Buchstaben mit einem großen chinesischen Kalligrafiepinsel auf sein Schild gemalt, überzeugt davon, dass dieses Instrument von nun an nur noch auf diese Weise verwendet werden würde, dass die Zeit der dekorativen Unterhaltung endgültig überwunden sei und dass die Sprache, nach so vielen Jahren der Dekadenz und der Verachtung der Moral, nun wieder einen Sinn erhalten, einen Vertrag bilden sollte zwischen dem, der sendet, und jenem, der empfängt. Ein Wort auf ein Schild malen und dieses mit erhobenem Haupt durch die Straßen tragen war für Leo, als würde er zum Messer greifen oder einen terroristischen Akt begehen. Die sechsundzwanzig Buchstaben des Alphabets waren seine Munition; die Zunge, die Schilder, die Manifeste seine Waffen. Da war er, mitten unter den Empörten, schrie sich die Lunge aus dem Leib, schrie bis zur Erschöpfung, klammerte sich an seinem Schild fest, das die Polizisten sofort als Feind identifiziert hatten, als Bedrohung der öffentlichen Ordnung, das musste Leo gespürt haben, er wird es in ihren Blicken erkannt haben, die durch Schutzbrillen drangen. Leo hatte keine Angst. Er drängte sich so nah wie möglich an die Polizisten heran, er wollte sie sehen. Er wollte, dass die Ordnungshüter seine Präsenz physisch erlebten wie eine Macht, gegen die es kein Mittel mehr gibt.

Da war er, an der Front des Umzugs, blockiert durch eine lange Reihe vermummter Polizisten mit Schlagstöcken und großen Kautschukpistolen. Hinter dieser Front standen Truppen in den benachbarten Straßen bereit, hockten in den vergitterten Lieferwagen, kamen aus anderen Quartieren heranmarschiert, bereit, den Abszess aufzustechen, die Fangarme dieses Monsters der unbotmäßigen Jugend abzuschneiden.

Hinter Leo war die Menschenmasse weiter angewachsen. Der zunehmende Druck verringerte den Raum zwischen den Leuten, drängte Leo gegen die Polizisten, ließ ihn den Atem dieser schweigenden, stoischen Männer in ihren Rüstungen spüren, junge Männer, kaum älter als er selbst.

Eingezwängt zwischen Demonstranten und Polizisten musste er die Kraft der Masse in sich gespürt haben, die Wut, die auch die seine war, die Schreie der Empörung, seine Empörung. Ich stelle ihn mir glücklich vor in diesem Augenblick, glücklich wie er es wohl noch selten gewesen war in seinem kurzen, neunzehnjährigen Leben. Bestimmt hatte er ein Gefühl der Befriedigung empfunden, als er den Druck all der Leute hinter sich spürte, die ihre Ängste und nutzlos gewordenen Werte über Bord geworfen hatten, all die kleinen Privilegien und Gewohnheiten, seine Mitstreiter, die die Dinge wieder in die eigenen Hände und die Wörter in den eigenen Mund nahmen.

Seine Finger hatten sich am Holzstab des Schildes festgeklammert. Wie ein großes Segel wehte der bemalte Karton über seinem Kopf, sein Mund wohl trocken, die Kehle rau.

Der Augenblick, als alles außer Kontrolle geriet, ist nie geklärt worden. Vielleicht verlor ein Demonstrant die Nerven, vielleicht machte ein Polizist eine unüberlegte Bewegung. Kein Video, keine einzige Fotografie existiert, außer die Polizei habe sie verschwinden lassen, nichts, was den Anfang dokumentieren würde. Es gibt die Aussagen, natürlich, aber der Versionen sind unzählige.

Von Zeugenaussagen wissen wir, dass Leo sich von der Menge hatte mittragen lassen. Einige berichteten, er habe wie hypnotisiert gewirkt von allem, was rund um ihn herum geschah. Aber wer glaubt schon nachträglichen Erzählungen, diese von der einen oder anderen Meinung verdrehten Geschichten dessen, was geschah auf der Kreuzung der Hauptverkehrsader der Stadt?

Was wir hingegen wissen: Leo ist irgendwann umgefallen. Das Chaos war total, Demoschilder krachten auf die Schutzschilder der Polizisten nieder, Fäuste platzten auf Metallhelme, auf Panzerwesten und Plexiglasscheiben, hinter denen sich große mit Kautschukpatronen geladene Pistolen verbargen, die Flashball. Leo kannte diese Pistole, er hatte sich informiert, hatte Bilder im Internet betrachtet, und nun stand er vor ihr, konnte sie beinahe anfassen. Aber plötzlich trafen ihn Schläge, die Stöcke und Schilder prasselten von der anderen Seite auf die Demonstranten nieder, auf Schultern und Beine, Rücken und Köpfe. Die Schläge waren so heftig, dass mehrere Rippen brachen, Arme und Nasen. Das Blut der Demonstranten floss wie Öl ins Feuer der Proteste.

Читать дальше