In Konstantinopel wird das Ehepaar von der Leitung der Bagdadbahn, aber auch von Verwandten und Freunden groß empfangen. Besichtigungen von Sehenswürdigkeiten in Konstantinopel und Umgebung folgen. Leider sind alle Museen wegen des Krieges geschlossen.

Die Weiterreise bis zu ihrem Endziel im Amanusgebirge ist strapaziös. Über längere und gefährliche Transportwege mit wechselnden, meist rückständigen und unbequemen Verkehrsmitteln reisen die Neuvermählten von Konya nach Bozanti und dann nach Adana mit dazwischen meist schäbigen Übernachtungsumständen. Doch verliert Clara das exotisch Bezaubernde der wilden Gegend nicht aus dem Auge und hält es im Tagebuch fest. Gewürdigt werden auch die liebenswürdigen Kollegen von Fritz, die sie bei jeder Eisenbahnsektion herzlich empfangen: Im Taurusgebirge, in Karapunar werden sie vom Schweizer Ingenieur Karl Leutenegger mit dem Wagen abgeholt,27 in Adana vom deutschen Oberingenieur Johannes Winkler28 empfangen, in Airan von einem anderen Schweizer, Walter Morf,29 und in Entilli vom Schweizer Franz Köppel30. Im entlegenen Entilli31 lassen sich die Neuvermählten zeitweilig nieder. Nach fünf Monaten ziehen sie in ihren endgültigen Wohnsitz in Keller um. Dort wohnen sie bis zum Ende ihres ersten Türkei-Aufenthalts Anfang April 1918 in einem abgelegenen Häuschen auf einer Anhöhe am Fuße des Amanus-Gebirges in Kilikien.

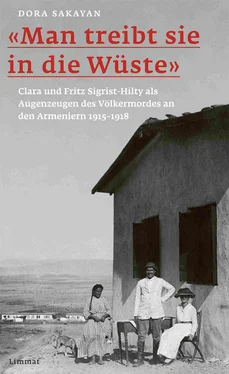

Das Haus am Felsenhang in Keller / Fevzipaşa.

Mein Unterfangen, die Aufzeichnungen der ersten beiden Jahre ihres Aufenthalts in der Türkei fast vollständig zu erschließen, verfolgte auch ein weiteres Ziel. Der Leser soll sich einen Einblick verschaffen können in den Alltag des neuvermählten Schweizer Ehepaars, welches das Leben in eine weltentrückte Gegend der Türkei verschlagen hatte, samt der Schwierigkeiten, die mit dem Krieg zusammenhingen und die selbst für Fritz neu waren. Dabei kam Fritz mit Vorkenntnissen ins Land und kannte auch die Sprachen: Sein Arabisch war gut, er konnte auch etwas Türkisch. Doch war für die aus einer bürgerlichen Familie stammende, vornehme und gebildete Werdenbergerin alles fremd: Land und Leute, Sitten und Bräuche, das raue Klima, die Landessprachen und vieles mehr. Es galt nun zu verfolgen, wie die kühne Schweizerin die so ungewöhnlichen Umstände bewältigte, was ihr gefiel, was missfiel, und wie sie sich allmählich den neuen Verhältnissen anpasste. Und all dies kann man – selbst wenn man keinen Zugang zu ihren ausführlichen Briefen hat – ihren knappen, aber regelmäßigen Tagebuchnotizen entnehmen.

Schon ihre ersten Aufzeichnungen in der Türkei zeigen Clara als lebenstüchtige Frau. Im ersten Monat ihrer Ankunft sehen wir, wie sie Butter aus- und Früchte einkocht, draußen Wäsche bügelt, den eigenen Wein herstellt und, wenn es sein muss, ihr Bad im Erdölfass nimmt. Natürlich nicht ohne Hilfe, denn Fritz hat sie mit dem nötigen Dienstpersonal versorgt. Sie hat die Haushalthilfe Kohar32, die Diener Joggel33 und Mussa34. Außerdem hat das Ehepaar einen armenischen Gärtner samt Familie und auch Bekir, den türkischen Wächter, im Tagebuch «Begtschi»35. Gleich am Anfang im Juni 1915 beginnt Clara das Personal «mühsam mit Gesten und dem Wörterbuch in der Hand» anzulernen, aber dadurch auch selbst Türkisch zu lernen. Wir sehen, mit welcher Kreativität sie ungeachtet des Mangels an so vielen Dingen des täglichen Bedarfs zuerst ein Haus in Entilli und nach fünf Monaten ein zweites in Keller zu ganz «heimeligen» Wohnstätten herrichtet. Ihr großes Anpassungsvermögen kann man solchen Sätzen entnehmen wie «Im Stübli ist es warm und heimelig. Es muss zwar überall Geschirr untergestellt werden» (27. November, 1915). Doch es geht, denn sie hat schon Schlimmeres erlebt: «Es tropft auf meinem Bett» (12. November, 1915).

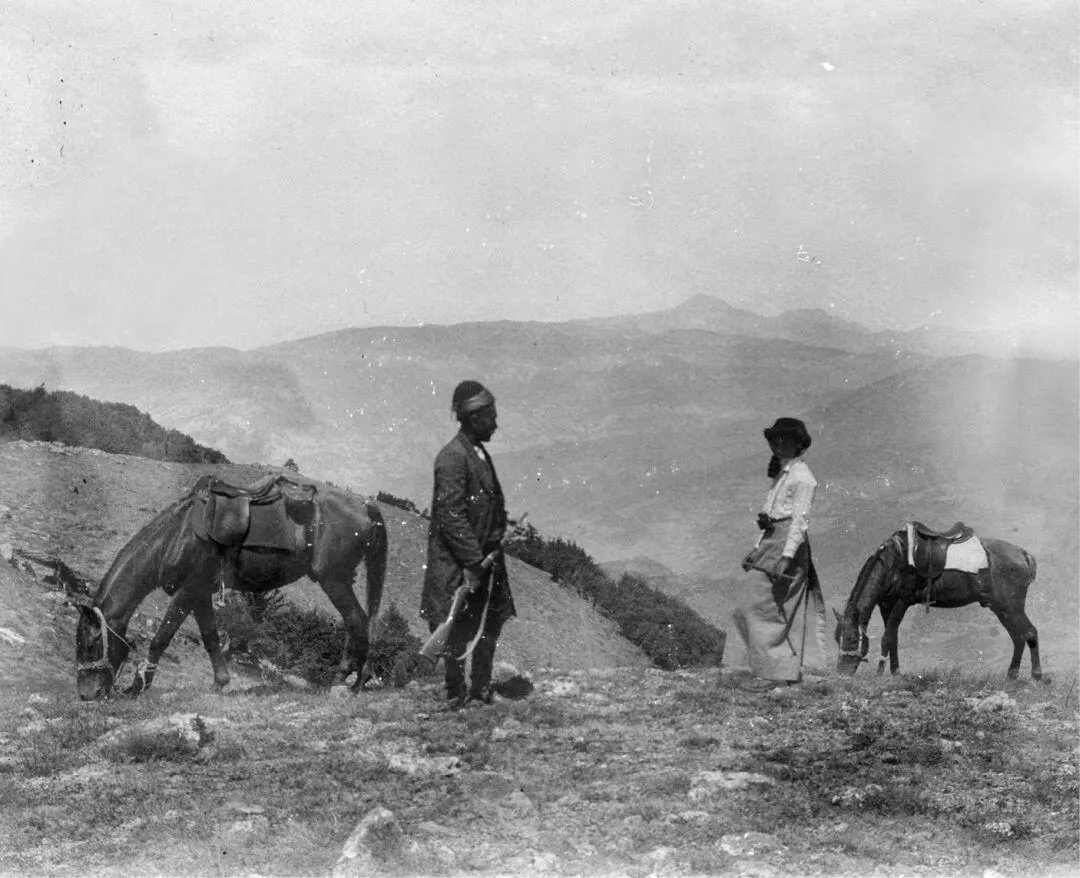

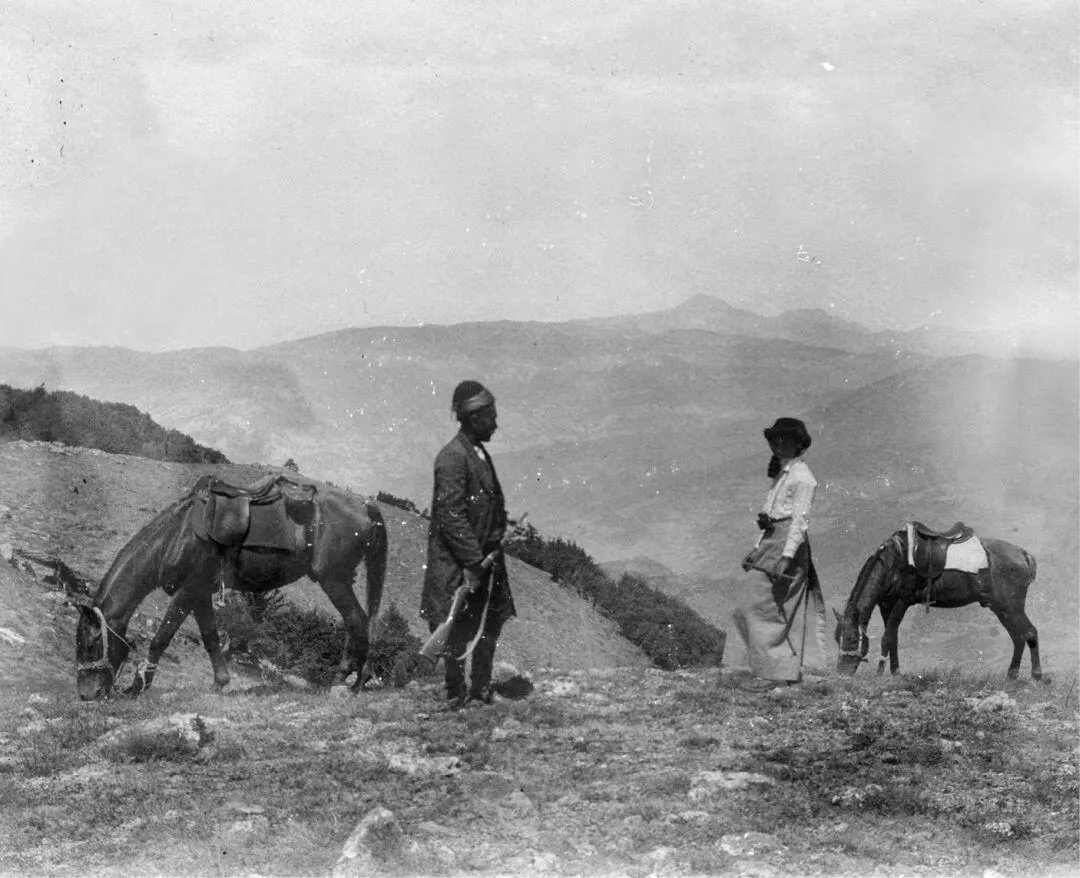

Zu Beginn ist Clara ganz benommen von der wilden Schönheit der kilikischen Berglandschaft, in der vieles sie an ihre heimatliche Alpennatur erinnert. Begleitet von Mussa, Joggel oder eines Kawassen36 geht sie täglich auf Wanderungen durch die Gegend, häufig auf der Suche nach seltenen Pflanzensamen und verschiedenen wilden Alpenblumen, und alle Namen sind ihr bekannt: Zyclamen, Krokus, Narzissen, Iris und Azaleen, Anemonen, Löwenmaul, Primeln und Orchideen. Wenn Fritz frei hat, machen sie zu zweit Ausritte oder Wanderungen, erkunden die Gegend, interessieren sich für Ethnographisches und Historisches im altertümlichen Kilikien. Zuweilen besuchen sie eines der vielen Kurdenhäuser in der Gegend, und Clara, beeindruckt von kurdischen Ritualen, beschreibt in ihrem Tagebuch und in ihren Briefen ihre Hochzeiten und Begräbnisse. Von ihrem Fenster aus oder von der Veranda ihres auf einer felsigen Anhöhe stehenden Häuschens kann sie fremdländische Szenen beobachten: Karawanen mit Kamelen, Araber mit schönen Pferden, Beduinen- und Zigeunerlager und vieles mehr. Begeistert schreibt sie darüber im Tagebuch und in ihren Briefen nach Hause. Doch Keller ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt mit einer Etappenstraße, die sich durch die Ebene zieht, und bald zeigt dort das Kriegsgeschehen sein hässliches Gesicht: reger Militärverkehr, «Ulanen, Kavallerie, Infanterie». Transporte «von deutschem Militär mit großen Geschützen», Durchzug von englischen und indischen Gefangenen mit Vorführung von erbeuteten englischen Fahnen, Jagd nach Deserteuren mit Schießereien und unbegrabenen Toten und vieles mehr. Das alles bedrückt Clara. Am 1. August 1915, dem Feiertag der Schweizerischen Eidgenossenschaft, dringt der Krieg auch in ihr privates Leben ein, und sie schreibt: «Mein kleiner Tisch [draußen] ist von einer Kugel durchbohrt.»

Türkei 1915. Clara mit einem bewaffneten Kawassen und Pferd.

Die unangenehmen Besonderheiten der Gegend, etwa die «schrecklich wilde Musik der Eingeborenen» beim Fest eines Tunneldurchschlags (15. Juni 1915) oder die Art und Weise, in der die Toten «laut und pietätlos» beerdigt werden, dass es «einen friert» (7. November 1915), oder die grausame Behandlung von Tieren (vgl. Pferdedressur am 14. Dezember 1915), hätte Clara wohl hinnehmen können. Auch hatte sie wohl verschiedene mit der Kriegszeit zusammenhängende Schwierigkeiten erwartet. Was sie jedoch nicht vorauszusehen vermochte, waren die täglich an ihrem Häuschen vorbeiziehenden «Deportationszüge»37 der zwangsumgesiedelten Armenier sowie die unten in der Ebene sich immer wieder bildenden Sammellager, in denen erschöpfte, hungrige und durstige armenische Frauen, Kinder und Alte – seltener Männer, denn diese waren schon früher abgesondert und umgebracht worden – übernachteten und wo ungeheures menschliches Elend herrschte. Drei Jahre lang mussten die Neuvermählten aus der Schweiz tagaus, tagein mit wundem Herzen zusehen, «wie so manche Lichtlein unten in felsig steiler Schlucht erloschen»,38 während sie oben in ihrem abgelegenen Häuschen ihren Alltag lebten: Gäste empfingen, Feste feierten, Eltern wurden und in ihrem «heimeligen Stübli» Familienglück genossen.

Ein weiterer Anlass ständiger Besorgnis für das Ehepaar war das Schicksal der armenischen Bauarbeiter bei der Bagdadbahn. Von ihrem Mann hatte Clara erfahren, wie sehr bisher der Bau der Bagdadbahn von der Beteiligung der armenischen Bauarbeiter profitiert hatte und wie schwer nun deren Bau von den Übergriffen gegen diese Fachkräfte betroffen war. Früher hatte Fritz über fünfzehntausend Armenier unter sich, heute musste er immer mehr Armenier gehen lassen und sie durch ungeübte türkische Soldaten, indische Gefangene u.a. ersetzen lassen. Clara hört täglich von ihrem betrübten Mann sowie von den «Herren» – so nennt Clara die europäischen Ingenieure beim Bau der Bahn –, wie erfolglos ihr Einsatz für ihre armenischen Schützlinge ist. Diese ehrwürdigen Herren wie Oberingenieur Johannes Winkler, Walter Morf, Franz Köppel und andere Fachleute für den Bau der Bagdadbahn sind häufig bei den Sigrist-Hiltys zu Gast, und manche von ihnen, wenn sie auf Durchreise sind, werden bei ihnen beherbergt. Es gibt viele aufregende Besprechungen im Haus, wobei man «nicht wenig über die trostlosen Zustände [schimpft]» (7. Juli 1916), vor allem über die armenischen Arbeitskräfte, die täglich ausgewiesen und ins Verderben geschickt werden, viele von ihnen samt Familie.39 Man erzählt, dass die deportierten Bauarbeiter oft nicht einmal an ihr «Endziel», nach Katma oder Der el-Zor, gelangen. Sie werden unterwegs von speziell beauftragten türkischen, häufig auch deutschen Soldaten ermordet. Dazu berichtet Clara am 17. Juni 1916: «Deutsche Soldaten, die es mit angesehen, halten ihre Entrüstung nicht zurück: ‹Ein Hund war da nicht zu schießen›, sagen auch die Vollziehenden, und dann: ‹Wenn das die deutschen Soldaten daheim wüssten, würde keiner sich dazu hergeben, hier mitzutun.›»

Читать дальше