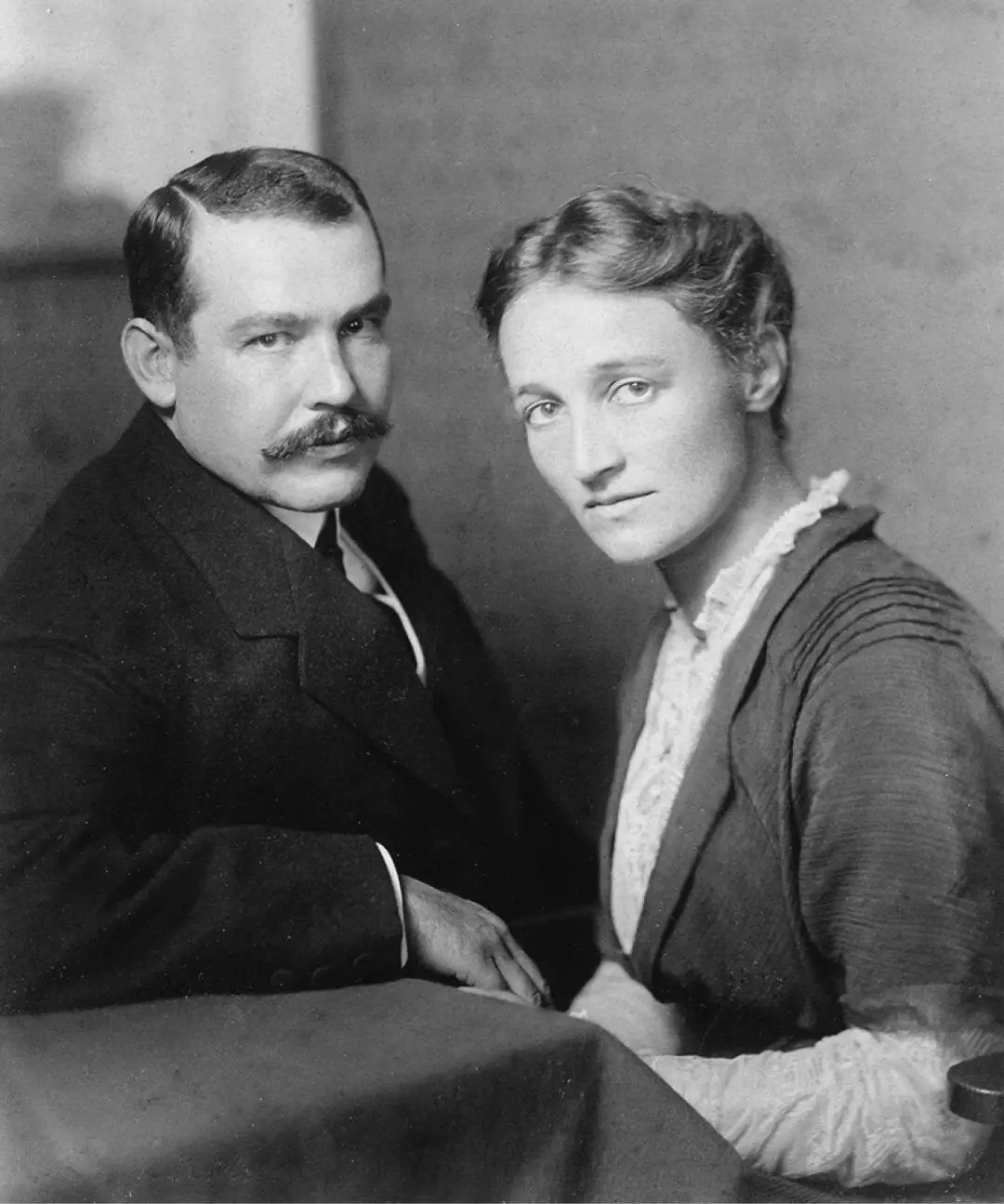

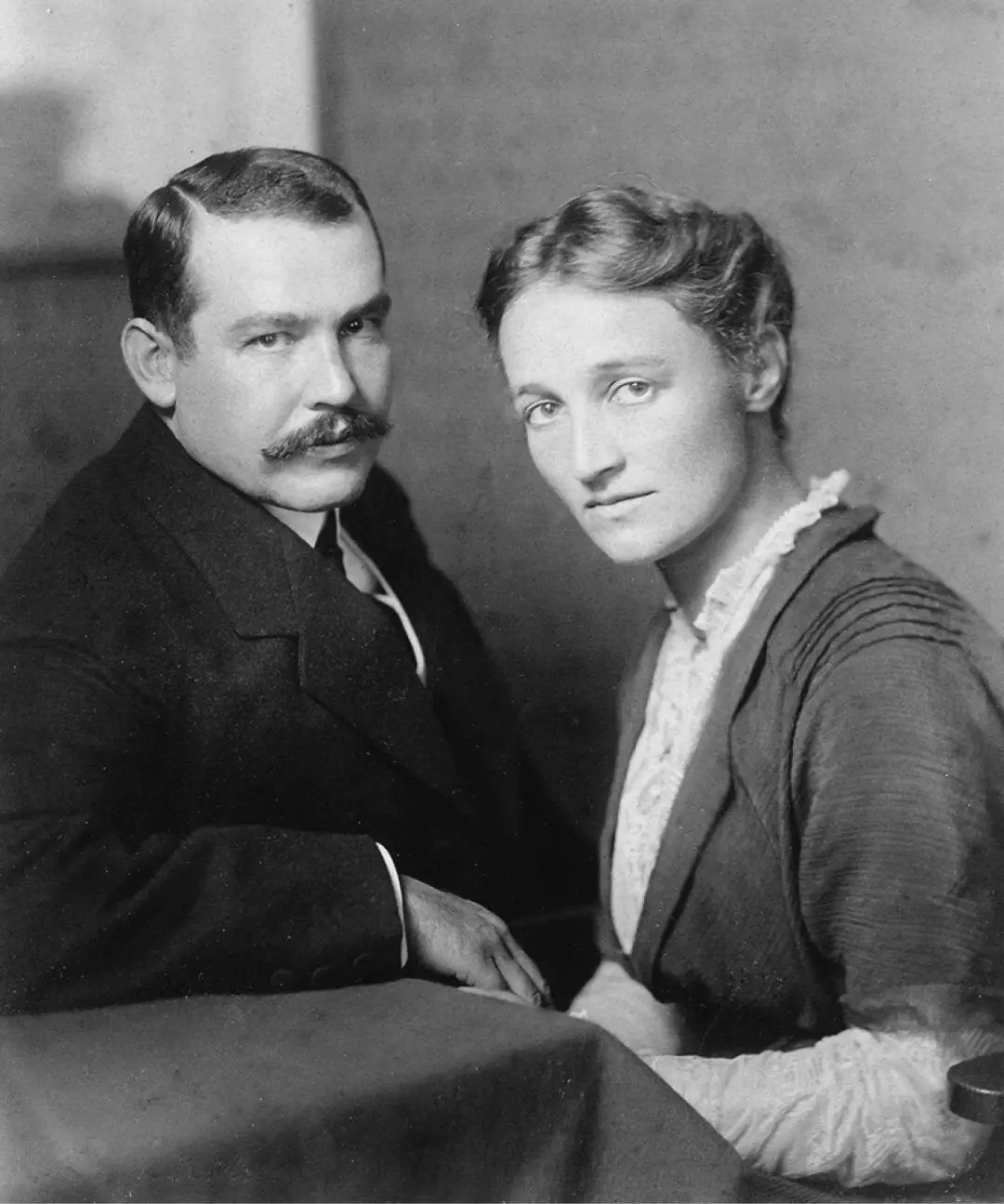

War sie zu einer so grundlegenden Lebensumstellung bereit? War es ratsam, zu Kriegszeiten ins Ungewisse zu ziehen? Würde sie es nicht später bereuen, wenn sie ihre vor nur wenigen Monaten erworbene und geliebte Stelle als Krankenschwester im Spital des heimatlichen Grabs aufgeben würde? Am 8. September 1914 schreibt Clara: «Das ganze Spitalglück auf einmal dahin … » Nach langem Schweigen, d.h. nach vielen leeren Abschnitten im Tagebuch, notiert sie am 26. September: «Trostloses Sich-nicht-entschließen-Können. Heute glaub ich bestimmt, Nein sagen zu müssen.» Doch nach dem dritten Brief von «Herrn Sigrist» mit der Nachricht, dass er «morgen komme», ändert sich alles. Am 30. September liest man schon zwischen den Zeilen Claras Ja-Wort: «Prachtsonnentag, und Fritz bringt die ersten Rosen.» Am 11. Oktober kommt Lis zu Besuch: «Lis bei mir. Das ganze Stübli voll Nelken und Rosen.» Und man muss annehmen, dass am 14. Oktober im Haus der Hiltys der Bund offiziell gefestigt wird, denn es heißt: «Fritz bringt Papa, Mama, Ida, Ruedi und Herbert mit ins Hüsli. Abends reise ich mit nach Netstal zurück.» Am nächsten Tag, dem 15. Oktober, wird die Verlobung von Clara und Fritz «beim Zivilstandesamt» angemeldet, und von da an bis zum Frühling 1915 wird nicht viel ins Tagebuch eingetragen. In den wenigen Notizen ist der Name Fritz meist präsent: gemeinsame Spaziergänge durch die malerische Werdenberger Gegend, Reisen durch das Heimatland, Konzertbesuche in Zürich, Visiten bei Verwandten u.a. Clara wirkt glücklich und ausgeglichen, ohne es ausdrücklich anzugeben. Erst im April 1915 beginnt Clara ihre regelmäßige Tagebuchführung. Es sind aufregende Zeiten, und alles ist emotional geladen: die Vorbereitungen für die Hochzeit und die bevorstehende große Reise in die Türkei. In diesem Lebensabschnitt braucht sie das Tagebuch. Ihre Einträge werden länger, der verfügbare Platz zum Schreiben reicht ihr nicht mehr, und ihre Handschrift verkleinert sich dort, wo sie möglichst viel unterbringen will. Unbeschriebene Flächen gibt es kaum mehr.

Werdenberg 1914. Fritz Sigrist

und Clara Hilty anlässlich der Verlobung.

In den zwei Wochen zwischen Ziviltrauung (12. April 1915) und kirchlicher Trauung (26. April 1915) sehen wir Clara bald in freudiger, bald in melancholischer Stimmung. «Ein intensiveres Ausgenießen der letzten Tage», schreibt sie am 19. April 1915. Nach der Ziviltrauung werden Anstands- und Abschiedsbesuche abgestattet. Sie verbringt viel Zeit mit den Ihrigen, mit ihrer Schwester Hanneli und deren Kleinkindern Jörgli und Vreneli, und dann: «Mit H. Besuch auf dem Friedhof.» Am 23. April erklärt Clara: «Schlafe zum letzten Mal in meinem Budeli.» Und zwei Tage vor der Abreise: «Schlafe neben Mama und Papa und bin lange wach.» Und einen Tag darauf, am Vorabend ihrer Hochzeit: «… die letzte Nacht daheim. Ich sehe den Margelkopf im Dunkeln leuchten.»

Zusammen mit ihrer Mama kocht und backt sie viel. Hochzeitskuchen und Guetzli geraten fein, und beinahe sich selbst tröstend schreibt sie am 24. April: «Alles gelingt, und alle sind vergnügt (…) Die Vorbereitungen verdrängen die Abschiedsgedanken.» Blumen, viele Blumen kommen an. Clara liebt Blumen und Pflanzen, sie bringen ihr Trost, verscheuchen die trüben Gedanken. Sie schmückt das ganze Haus mit Blumen und Blüten.

Der April 1915 ist ein schicksalsschwerer Monat für die ganze Welt. Der Erste Weltkrieg tobt, und viele Verbrechen gegen die Menschlichkeit werden begangen. Die Türkei, als Verbündete Deutschlands in den Krieg verwickelt, ist sicher nicht das ideale Land für eine Hochzeitsreise. Dennoch beschließen die jungen Leute, vom Traualtar weg in dieses Land zu reisen, und setzen sich über die Bedenken ihrer Eltern hinweg. Niemand wusste damals, dass gerade zu dieser Zeit die Türkei im Schatten des Weltkrieges auch den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts begehen würde.

In Claras Eintrag vom 24. April 1915 lautet der erste Satz: «Der Himmel macht immer sein traurigstes Gesicht.» Beim Entziffern dieses Satzes schauderte ich. Warum?

Es ist klar, dass Clara hier den düsteren Himmel vor dem Hintergrund ihrer eigenen traurigen Stimmung wahrnimmt. Wie hätte sie auch ahnen können, dass in Konstantinopel in der Nacht des 24. April die erste Welle von Massenverhaftungen und Hinrichtungen von armenischen Intellektuellen, berühmten Schriftstellern, Wissenschaftlern und Geistlichen, von Mitgliedern der gesamten örtlichen Prominenz stattgefunden hatte?23 Und dass dadurch die jungtürkische Regierung die armenische Bevölkerung in ganz Anatolien enthauptete und damit den Weg zum Völkermord an der gesamten armenischen Bevölkerung im Osmanischen Reich ebnete?

Jeder Armenier, der heute Claras Eintrag vom 24. April 1915 liest, kann nicht umhin, die ersten Worte dieses Eintrags einer göttlichen Fügung zuzuschreiben. Besonders markant ist das Wort «immer» in diesem Satz, obwohl damit Clara etwas ganz anderes meint.24 Denn seit dem Jahr 1915 ist der 24. April weltweit zum nationalen Trauertag aller Armenier geworden. Clara Sigrist konnte das alles natürlich nicht wissen. Auch konnte sie nicht voraussehen, wie sehr dieser Völkermord sie selbst betreffen würde. Gleich bei ihrer Ankunft in der Türkei würde sie die Auswirkungen dieser menschlichen Tragödie in Form von «unendlichen Durchzügen von ausgewiesenen Armeniern» erleben und sich verpflichtet fühlen, darüber Zeugnis abzulegen. Die schrecklichen Erfahrungen des Genozids würden ihre Flitterwochen trüben. Mehr noch: Das Erlebte würde beide, Clara und Fritz, zeit ihres Lebens belasten.25

Gemäß meinem Hauptanliegen, in Claras Tagebuch Aufzeichnungen in direktem und indirektem Zusammenhang mit dem Genozid an den Armeniern zu finden, war die Zeit ab April 1915 auch für mich von besonderem Belang. Von hier an begann ich Claras Handschrift sorgfältig zu entziffern und abzutippen, wenn auch ohne die Erwartung, schon in ihren Aprileinträgen etwas zum Völkermord zu finden. Zu jener Zeit wollte ich lediglich Clara bei ihrer Reise nach Anatolien begleiten und auch ihren Lesern erste Eindrücke im neuen Land vermitteln.

Im Bewusstsein, dass Claras Zeugnisse zum Genozid im Tagebuch erst im Kontext anderer, auf den ersten Blick eher unwesentlicher «Alltäglichkeiten» sinnvoll werden, begann ich mit dem Transkribieren der – fast – sämtlichen Einträge ab dem April 1915 bis Ende 1916. Denn das war die für den Völkermord kritische Zeit. Von den Jahren 1917 und 1918 nahm ich nur, was für mein Thema bedeutsam war. Bei den einzelnen Einträgen, die ich möglichst wortgetreu transkribierte, nahm ich mir bestimmte Freiheiten: die Abkürzungen wurden ausgeschrieben, gelegentlich wurde Nebensächliches und Unentzifferbares weggelassen. Es ging mir nicht um eine wissenschaftlich-kritische Ausgabe des ganzen dreijährigen Tagebuchs, bei der Präzision und Vollständigkeit vorrangig wäre. Es war eine empirische Suche nach wichtigen Tatsachenmaterialien über den Genozid.

Am Tage nach ihrer Trauung26 in Werdenberg treten Clara und Fritz ihre «Hochzeitsreise» in die Türkei an. Sie fahren zunächst mit der Eisenbahn durch das mitteleuropäische Kriegsgebiet, machen einen kurzen Halt in Wien und Budapest, dann geht es weiter über den Balkan nach Konstantinopel. Am 2. Mai 1915 schreibt sie: «Verwundete und Flüchtlinge. Trostloser Anblick an den Bahnhöfen, Bihargebirge. Dann Blick auf die Schneeberge. Erster großer Zoll. Predeal. Vorrücken der Uhr um eine Stunde. Der Orient macht sich unangenehm bemerkbar.» Wegen der Militärtransporte dauert die Reise von der Schweiz bis Konstantinopel etwa zwei Wochen. Doch Clara hat immer ein Auge für schöne, exotische Szenen, für Landschaftsbilder, für die Tier- und Pflanzenwelt, und das lenkt sie von all dem Traurigen der Kriegszeit ab. Am 5. Mai 1915 schreibt sie: «Bulgarisch-türkische Dörfer. Pflügende Bauern in farbigen Trachten. Ganze Schwärme von Störchen. Schwertlilienfelder. Unser Zug hält überall der Militärtransporte wegen. Wir begegnen endlos langen Militärzügen. Adrianopel. Moschee in der Abendsonne.»

Читать дальше