Die Werte und Selbstbilder der Gemeindebürger haben sich am häufigsten in solchen Auseinandersetzungen mit den Verfechtern der Politischen Gemeinden und mit dem Kanton materialisiert, wodurch allein bereits eine detaillierte Analyse dieses Problemkomplexes begründet scheint. Um ihre verbliebenen Rechte haben die Gemeindebürger im Laufe der Jahrzehnte mit unterschiedlichen Argumenten gekämpft, unter anderem auch mit der im Kanton Graubünden allseits präsenten Gemeindeautonomie, die nicht zuletzt für die neuen Politischen Gemeinden ein identifikationsstiftendes Merkmal wurde. Die am Konflikt beteiligten Kräfte waren diskontinuierlich und heterogen verfasst: Weder kann ausschliesslich von einer einfachen Polarisierung zwischen einem progressiven Kanton und retardierenden Bürgergemeinden ausgegangen werden, noch waren einzelne Bürgergemeinden und die kantonalen Behörden die einzigen Instanzen, die am Entscheidungsfindungsprozess beteiligt waren. Ihre Macht wurde immer wieder von anderen Instanzen wie ausserbehördlichen Komitees, Kommissionen, Juristen, der Stimmbevölkerung und dem Verband Bündnerischer Bürgergemeinden begrenzt. 48Zwei Eigenheiten dieser Geschichte scheinen mir wichtig:

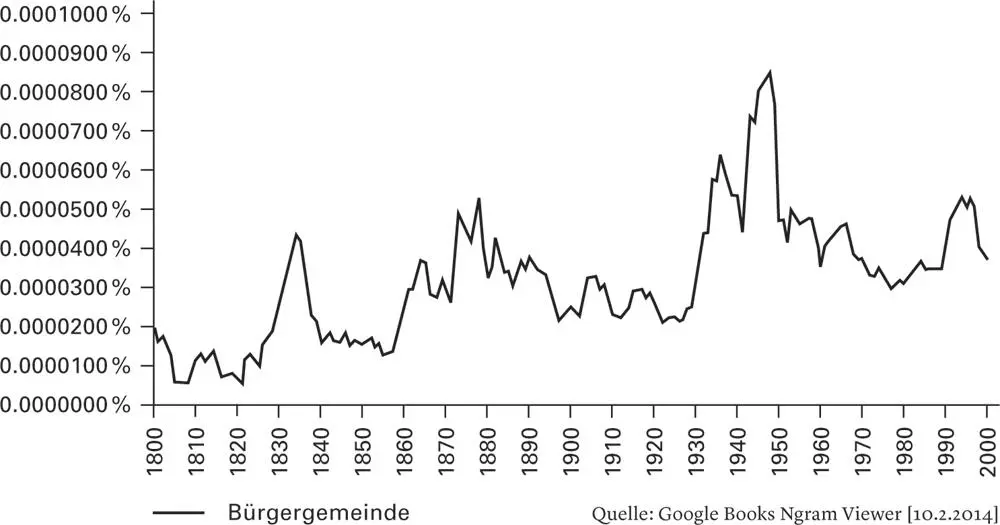

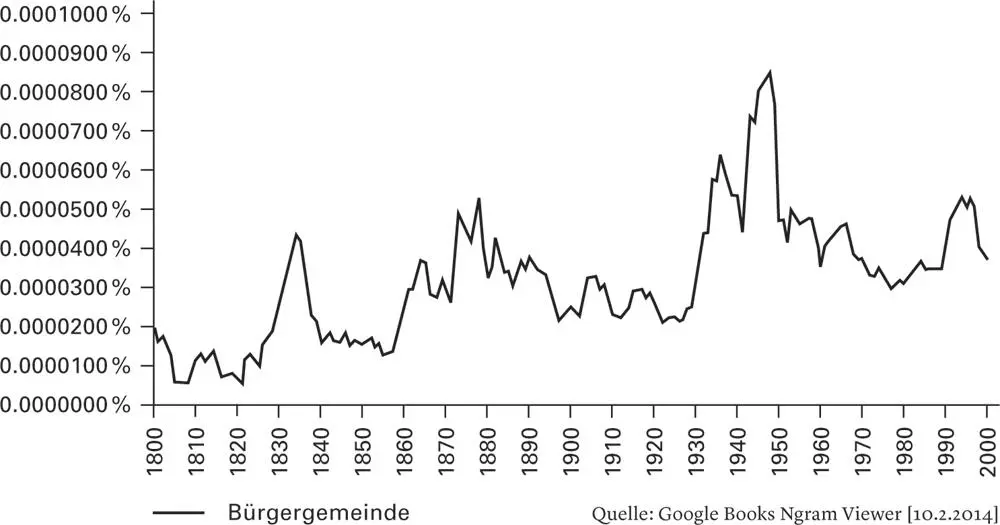

Erstens weist diese Konfliktgeschichte Konjunkturen auf. In Graubünden wurde ab Mitte der 1920er- bis Mitte der 1940er-Jahre am intensivsten um die rechtliche Ausgestaltung der Bürgergemeinden gerungen. Es fällt auf, dass die signifikanteste Konjunktur dieses verfassungsgeschichtlichen Aspekts der Bündner Bürgergemeinden sehr genau der Konjunktur der Verwendung des Begriffs «Bürgergemeinde» im deutschsprachigen Raum entspricht, wie sie der Google Books Ngram Viewer zeichnet. 49

Während diese Kurve im Grunde nur das Erscheinen des Begriffs «Bürgergemeinde» beschreibt, ist zu fragen, in welchen historischen Problemlagen dieser Begriff vorkommt, warum diese Häufungen in bestimmten Zeitabschnitten entstehen konnten und mit welchen anderen Diskursen das zusammenhängt. 50Der Fokus auf den politischen Konflikt um die Stellung der Gemeindebürger drängt sich umso mehr auf, da offensichtlich über die Bürgergemeinde zur gleichen Zeit auch ausserhalb Graubündens mehr als davor oder danach geschrieben wurde. 51Meines Erachtens indexiert diese Kurve aber noch einen grösseren Zusammenhang, sie verweist gleichsam auf die eigentliche «Fallhöhe» des Themas in der Zwischenkriegszeit. Die Kurve korreliert mit dem Rückzug des politischen Liberalismus in der Schweiz, der bereits ab den 1870er-Jahren an Schubkraft verlor, dann verstärkt ab Ende des 19. Jahrhunderts von der «neuen Rechten», einer heterogenen Bewegung reaktionärer und konservativer Intellektueller, konkurrenziert wurde und nach dem Ersten Weltkrieg, am Ende des «langen 19. Jahrhunderts», sich mit einem seit der Bundesstaatsgründung von 1848 nie dagewesenen Kultur- und Wirtschaftsprotektionismus verschmolz. 52Die Geschichte der Bündner Bürgergemeinden erlaubt es, diesen Wandel nicht nur auf gesamtschweizerischer Ebene zu beobachten, sondern ausgehend von den kleinsten Einheiten des Schweizer Staatsaufbaus, den Gemeinden.

In Graubünden versuchte ein Kreis von Gemeindebürgern in den 1890er-Jahren, unter den reaktionären Vorzeichen der «neuen Rechten» die verbliebenen Rechtsprivilegien der Bürgergemeinden auszubauen. Ab den 1920er-Jahren gewann dann die Analogie der Bürgergemeinde-Schützer zu ähnlichen konservativ-protektionistischen Diskursen wie dem Heimatschutz, der Trachtenbewegung, der rätoromanischen Heimatbewegung oder der vom Schweizer Bauernverband befeuerten Bauernstandsideologie an Schärfe, sodass sich diese Strömungen in den «Krisenjahren der klassischen Moderne» (Detlev Peukert) gegenseitig verstärkt haben. An Bedeutung gewannen nicht zuletzt auch die Einwohner- oder Politischen Gemeinden, erreichte doch ihre Zelebrierung als autonome Bausteine des Föderalismus mit dem von allen Gemeindefahnen überhängten «Höhenweg» an der Landi 1939 einen nie dagewesenen Höhepunkt. Der kleinste gemeinsame Nenner dieses konservativen Kulturprotektionismus war das Kollektivsymbol einer anthropologisch aufgeladenen «Bodenständigkeits»-Metapher. Diese entfaltete auch in der seit dem Ersten Weltkrieg immer restriktiveren Schweizer Bürgerrechtspolitik ihre Wirkung, wovon in einem eigenen Kapitel noch die Rede sein wird.

Zweitens manifestierten sich der Widerstand gegen die Eingriffe des Kantons und die Konflikte zwischen politischer Gemeinde und Bürgergemeinde nicht in allen Regionen des Kantons. Dasselbe gilt bereits für die Formen der Abgrenzung zwischen Gemeindebürgern und Nichtgemeindebürgern innerhalb der Gemeinden nach 1875. Ein möglicher Ansatz, um dies zu erklären, bietet meines Erachtens jene «kulturelle Formation», 53die in der Schweiz «eine historisch weit reichende Gestaltungskraft» 54gewann: das Bürgertum als Träger von Bürgerlichkeit, wobei Bürgerlichkeit nie einfach mit der Rechtskategorie der Gemeindebürger gleichzusetzen ist. Im Gegenteil: Ein Grossteil der Bevölkerungsschicht Graubündens, die man zum Bürgertum rechnen kann, dürfte bereits im 19. Jahrhundert nicht an ihrem Heimatort gewohnt haben. Bürgerlichkeit zielt vielmehr auf ein umfassendes kulturelles Muster, das in zahlreichen Gesellschaften Europas und in Nordamerika seit dem 18. Jahrhundert Träger demokratischer Staaten ist. 55Das «universelle Organisationsprinzip» der bürgerlichen Gesellschaft war der freie Zusammenschluss von Gleichen, der einen kritischen Dialog ermöglichen sollte. 56Neben den eigentlichen politischen Parteien entstand im Bürgertum eine Vielzahl von Vereinen mit politischen Absichten. Gleichzeitig ermöglichte die bürgerliche Gesellschaft dem Einzelnen aber auch ein gewisses Mass an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten. 57Unter dem «bürgerlichen Wertehimmel» (Hettling) orientierte sich der einzelne Bürger an inhaltlich offenen Prinzipien wie beispielweise Bildung, Arbeit, Selbstständigkeit, Selbstverantwortung, Besitz, Männlichkeit, rechtsstaatliche Ordnung, Familie, Ehe, Kunst oder auch Müssiggang. 58Obwohl eine spezifisch bürgerliche Lebensführung dem Einzelnen nicht mehr vorgab, was er zu denken und wie er zu reden hatte, setzte ihm die Gesellschaft also durchaus Barrieren, die nicht überschritten werden durften. 59Das Bürgertum orientierte sich an solchen abstrakten, inhaltlich offenen Prinzipien, die als Tugenden verstanden wurden und ein relativ breites Spektrum an Interpretationen ermöglichten. 60Insbesondere in der Zeit zwischen den 1860er- und den 1880er-Jahren wurden solche bürgerlichen Werte in der Auseinandersetzung um die demokratische Ausgestaltung der Gemeinden verhandelt. Die wichtigste Norm des «bürgerlichen Wertehimmels» 61bildete hier der gemeinwohlorientierte «Bürger-Sinn» unter Vermeidung eines allzu starken, an den eigenen Sonderinteressen orientierten «Eigensinnes». 62

Als Kontrastfolie zur bürgerlichen Kultur fungieren die politischen Besonderheiten der katholisch-rätoromanischen Surselva und des katholisch-rätoromanischen Mittelbündens. In diesen Regionen haben die Bürgergemeinden grösstenteils keine oder eine viel geringere Rolle gespielt. Um diesen Befund zu erklären, sollen die Unterschiede katholischer Organisationsformen zu den Vereinigungen bürgerlicher Selbstorganisation herausgearbeitet werden, 63zu denen die Bürgergemeinden, ihr kantonaler und schweizerischer Verband und die Bürgervereine Chur und Igis zweifelsohne gehören. Letztere haben sich für identitätsstiftende Merkmale aus der kantonalen Geschichte engagiert und für ihre politischen Ziele bisweilen ein Bild traditionsverbundener Gemeindebürger eingesetzt, wie es in der Zwischen- und Nachkriegszeit auch in den Rechtsstreitigkeiten auftauchte.

Читать дальше