Erheblich tiefer greifen die raumstrukturellen Neuerungen, die in als Einrichtung insgesamt reformpädagogisch ausgerichteten Schulen wie etwa den Daltonplanschulen oder den Lebensgemeinschaftsschulen (s. Abb. 8und 9) zu beobachten sind. Im Hinblick auf die Frage nach dem Verhältnis von Schule und Welt, von Schule und Leben, von Schule und Zuhause können diese reformpädagogischen Schulräume in gewisser Weise als Rückkehr zu Elementen des vormodernen Schulraums interpretiert werden. Dies betrifft zuvorderst die Wohnlichkeit des Schulraums, dessen Bestimmung als Zuhause. Zwar gibt es kein Zurück zum vormodernen Verständnis der Schule als Haus des Schulmeisters, aber im Unterschied zum nüchtern-militärischen Lehrraum der preußischen Moderne soll der Schulraum doch Lebensgemeinschaftsraum sein. Im Unterschied zum vormodernen Schulraum wird die Gemeinschaft allerdings nicht mehr patriarchalisch-familial, sondern kollektiv gedacht; der Schulraum wird als Raum des Kollektivs aus Lehrern und Schülern konzipiert. Programmatisch steht hierfür folgende Passage aus dem Schulprogramm der KPD von 1925 (zit. n. Michael/Schepp, 1993, 273): »Der Grundtypus der Schulanstalt ist das Schulheim, nicht die Unterrichtsanstalt. Das Schulheim gewährt jedem Schüler unentgeltliche Behausung, Ernährung, Kleidung, Lernmittel und ärztliche Pflege, auch während der Ferien; Schüler, Lehrer und Angestellte des Schulheimes bilden die Schulgemeinschaft. Die Schulgemeinschaft ordnet ihre inneren Angelegenheiten auf dem Wege der Selbstverwaltung.« Ein konkretes Beispiel für die Umgestaltung des Schulraums zu einem Lebensgemeinschaftsraum in den 1920er-Jahren ist Willy Steigers »S’blaue Nest« an der Volksschule Dresden-Hellerau. Johannes Bilstein (2003) macht an diesem Beispiel deutlich, dass der Schulraum dort zur von den Kindern selbst hergestellten Heimat werden und damit diese zugleich zu einer anderen Arbeits- bzw. Lernweise zwingen soll, weg vom Drill, hin zu Selbsttätigkeit und Selbstbestimmung. Insofern ist der reformpädagogische Schulraum eben kein einfaches Zurück zum vormodernen Raum. Zwar wird die Wohnlichkeit des Schulraums wieder bejaht, aber auf eine neue Weise: Der Schulraum ist nicht mehr die Wohnung bzw. das Haus des Lehrers, sondern das Heim der Schulgemeinschaft.

Wilhelminischer Schulraum mit reformpädagogischem Element (1908)

Quelle: Alt, 1965, 605

Daltonplanschule (1923)

Quelle: Steinhaus, 1925, Titelbild

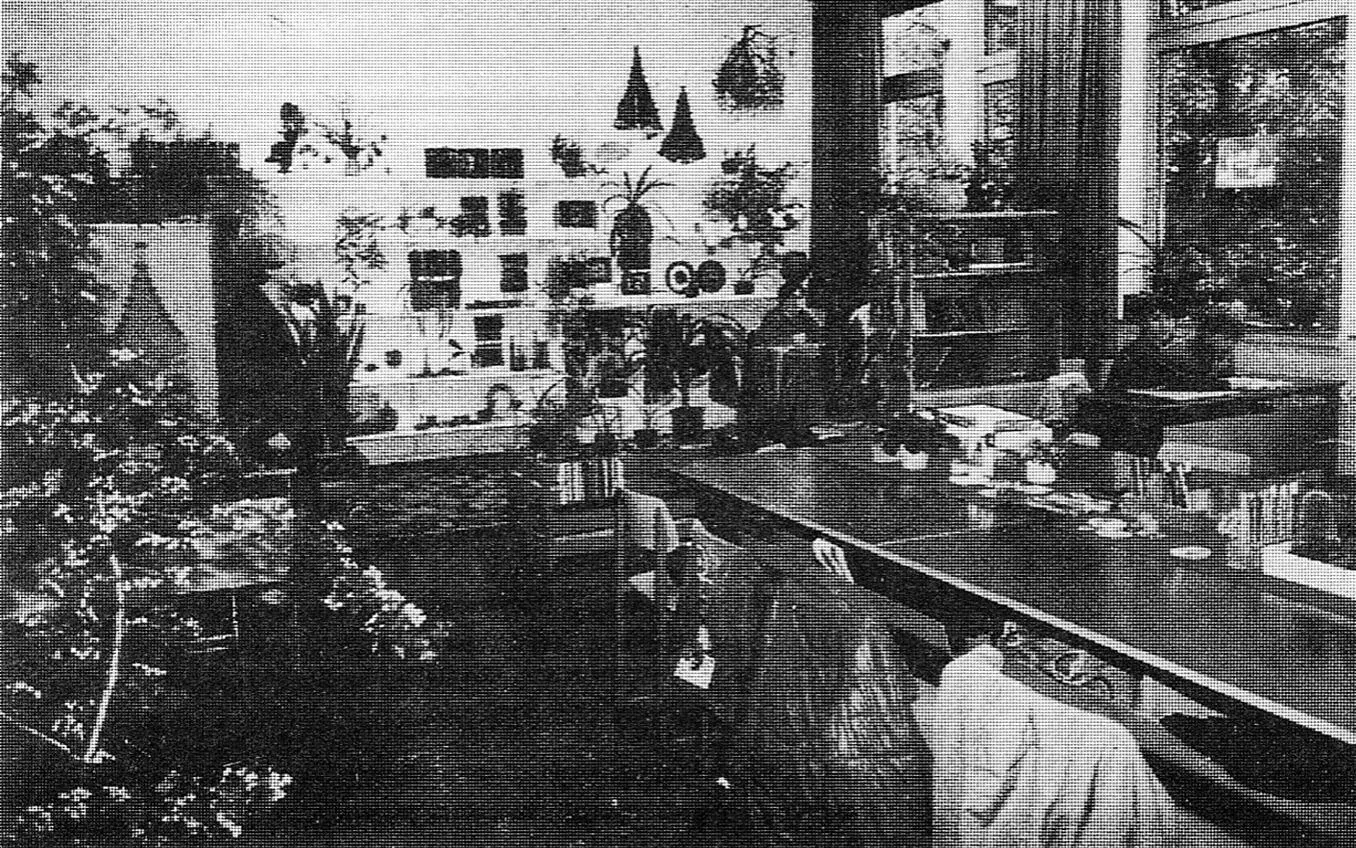

Lebensgemeinschaftsschule (Weimarer Zeit)

Quelle: Arbeitsgruppe Pädagogisches Museum, 1983, 33

Auch im Hinblick auf die Frage des Bezugs zwischen Schulraum und außerschulischer Welt sind in reformpädagogischen Schulräumen Elemente auszumachen, die vormodernen Modellen wie etwa Naturalienkabinett oder Denklehrzimmer ähneln. Beispiele hierfür sind die im Sinne der Arbeitsschulbewegung eingerichteten Räume, die Räume der Berliner und Hamburger Lebensgemeinschaftsschulen, in denen Werkbänke ebenso Einzug halten wie lebende Tiere und Pflanzen: »Treppenhaus, Flure und Klassenzimmer sind mit Grünpflanzen geschmückt, in einigen Klassen werden eigene Tiere gehalten, die man auf Exkursionen gefangen oder geschenkt bekommen hat« (Rödler, 1987, 242).

Für das reformpädagogische Schulhaus insgesamt gibt es, sieht man von der spezifischen Bauweise der Waldorfschulen ab, vergleichsweise wenige Beispiele, vollzieht sich die Reform doch eher in einzelnen Klassen als in ganzen Schulen und eher in der Umgestaltung des Innenraums als in Neubauten. Umso mehr Aufmerksamkeit verdient Bruno Tauts 1927 entstandener Bauplan zur für 3000 Schüler vom Kindergarten bis zur Oberstufe gedachten Berlin-Neuköllner Dammwegschule, von der allerdings nur der Versuchspavillon – der nach einer Testphase 65 Mal gebaut und aneinandergereiht werden sollte – realisiert worden ist (vgl. Kemnitz, 2003). Der Plan gründet auf der Feststellung des zur reformpädagogischen Avantgarde der Weimarer Republik zählenden Berliner Schulleiters Fritz Karsen, dass die neuen Arbeits- und Gemeinschaftsformen in dem bis dahin gängigen Schulbau an Grenzen stoßen. »Das hieß, dass die alten Schulräume ein Arbeiten in kooperativen Formen, wenn nicht verhinderten, so doch nur ungenügend zuließen, die benötigten Arbeitsmittel und Bibliotheken nicht vor Ort waren und die Lichtverhältnisse für den Gruppenunterricht ungeeignet waren, weil es nur eine Fensterfront im Raum gab« (a.a.O., 257). Der Plan entwickelt einerseits den modernen Schulraum weiter, indem er ihn weiter rationalisiert und den betrieblichen Charakter von Schule unterstreicht, andererseits schließt er an die genannten vormodernen Tendenzen der Öffnung der Schule zur Welt an und entwickelt diese weiter. So soll das Schulgelände zur es umschließenden Siedlung hin nicht umzäunt, sondern offen sein. Statt Holztüren sollen Glastüren eingesetzt werden. Für die Außenwand ist überhaupt viel Glas vorgesehen, zudem fällt durch das Flachdach Oberlicht ein. So entstehen »helle Räume, die schon durch ihre Einrichtung die Energie auf nützliche Ziele lenken, Räume, über denen niemand durch Lärm stören kann [die Schule war bis auf die Fachräume einstöckig geplant, M. G.], aus denen man entweder durch die Schiebetüren unmittelbar ins Freie, in die davorliegende Pergola geht oder auf der anderen Seite in den Korridor« (Karsen, zit. n. Kemnitz, 2003, 264). Fast schon selbstverständlich erscheint, dass Tauts Plan einen Werkhof vorsieht, in dem Jungen und Mädchen nähen, zeichnen sowie mit Holz und Pappe arbeiten; aber auch Sport- und Schwimmhalle, Küche und Speisesaal machen deutlich, dass hier Schulraum als Lebensraum gedacht ist.

5 Neue Reformpädagogik (spätes 20. Jahrhundert)

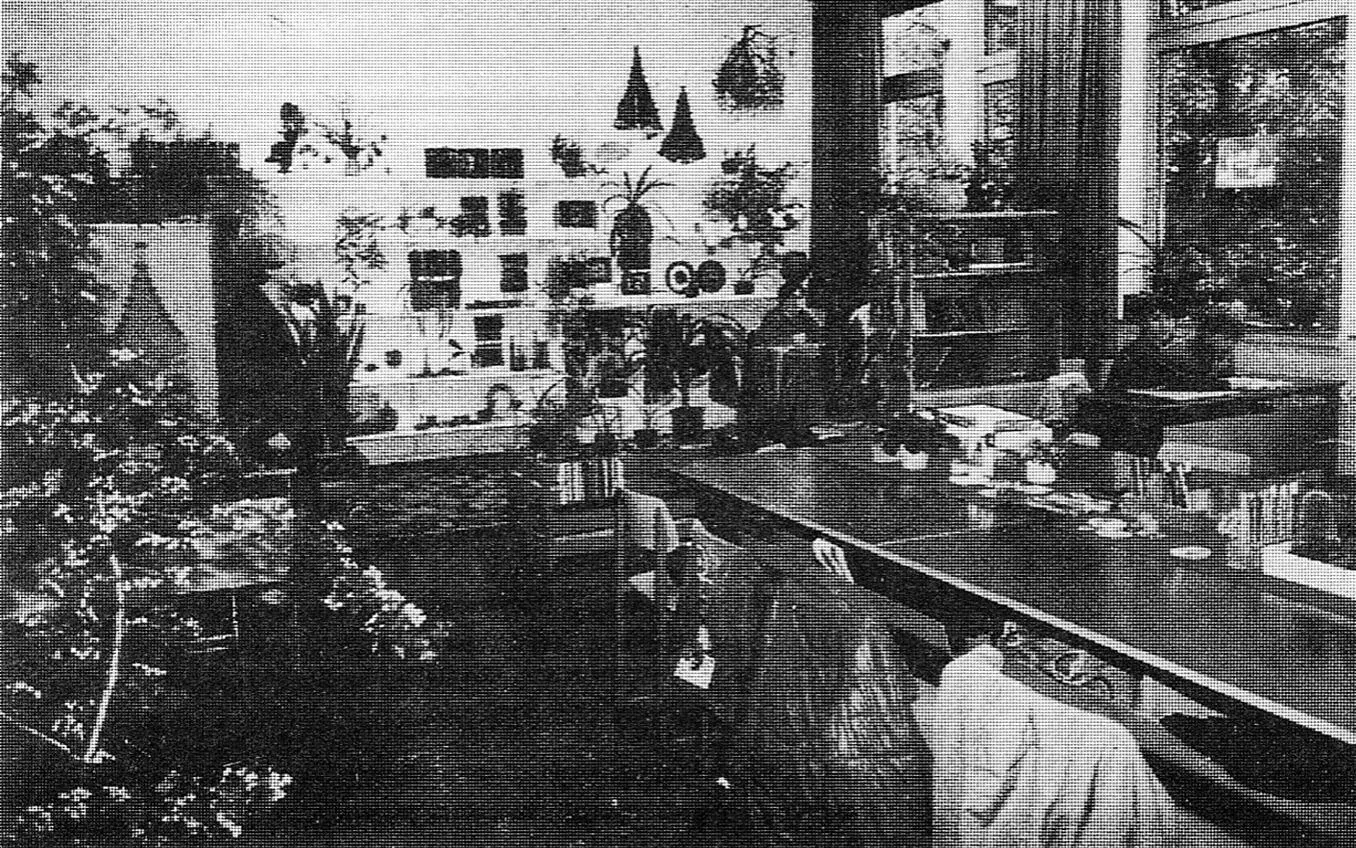

Diese Konzeption des Schulraums als Lebens- und Erfahrungsraum wird in den neuen Reformpädagogiken wiederbelebt, die mit den gesellschaftlichen Umbrüchen der späten 1960er-Jahre einsetzen und sich insbesondere in den 1970er- und 1980er-Jahren ausformen. So findet sich der Einbezug der Außenwelt in den Schulraum, die Simulation von Abenteuer und außerschulischem Leben beispielsweise in der Laborschule Bielefeld, in der zudem auch das Großraum-Modell der Vormoderne reaktiviert wird, aber auch in den freien Alternativschulen der 1980er-Jahre, deren Räume durch Kinder, Eltern und Lehrer zumindest partiell, mancherorts sogar überwiegend als Spielräume, Werkstätten, Liege- und Toberäume eingerichtet wurden, sowie in den Bepflanzungen, Kuschelecken, Streichelzoos und Lernwerkstätten »offener« Regelschulen (vgl. Göhlich, 1998 sowie Abb. 10).

Aus dem Wettbewerb »Schülerfreundliches Klassenzimmer« (Mitte 1980er-Jahre)

Quelle: Lehrer und Schule heute, Sonderheft 1988, 41

Die entschiedenste Weiterentwicklung des Raums pädagogischer Einrichtungen erfolgt in jenen Jahren allerdings im kleinkindpädagogischen Bereich, in den Kindertagesstätten von Reggio Emilia, in denen der pädagogische Ansatz entsteht, der heute im deutschsprachigen Raum als Reggio-Pädagogik bekannt ist. Der Raum gilt der Reggio-Pädagogik als dritter Erzieher (neben den beiden Gruppenerzieherinnen). Er ist in viele kleine, funktional differenzierte Bereiche unterteilt, die mit den Kindern unmittelbar zugänglichem und regelmäßig aktualisiertem Material ausgestattet sind. Jede Einrichtung besitzt neben den Gruppenräumen auch ein Atelier, zudem befindet sich in der Regel neben jedem Gruppenraum ein Miniatelier, in dem Farben, Papier, Scheren ebenso zu finden sind wie nach Farben und Formen sortierte Knöpfe, Blätter, Textilreste, Muscheln. Es gibt eine Verkleidungsecke ( s. Abb. 11), eine Wohnküche in Kindergröße, eine Leseecke und anderes mehr.

Читать дальше