1.6 Erkundungen durchführen

Exkursionen und Projektwochen gehören heute zum methodischen Standardrepertoire – auch deshalb, weil auf einer Exkursion die Sinne auf vielfältige Weise angeregt werden, wie es im schulischen Alltag kaum möglich wäre. Exkursionen sind dennoch die schulische Ausnahme, da sie in der Regel bewilligungspflichtig sind, Mehrkosten und Aufwand verursachen und immer ein gewisses Risiko beinhalten.

Unsere Checkliste trägt zu einer gelingenden Veranstaltung bei.

1.7 Schülerrückmeldungen sammeln

Frühzeitig Schülerrückmeldungen einzuholen, ist die beste Voraussetzung, um den eigenen Unterricht zu reflektieren. Wir zeigen, wie Rückmeldungen der Lernenden gesammelt und ausgewertet werden.

1.8 Die Lehrperson im Spannungsfeld zwischen Schul- und Unterrichtsentwicklung

In den letzten Jahren wurden in Deutschland, Österreich und der Schweiz zahlreiche Schulentwicklungsprojekte realisiert. Abläufe wurden optimiert und die internen Strukturen der Schulen verbessert. Glücklicherweise wenden sich heute viele Qualitätsverantwortliche vermehrt wieder dem Unterricht zu, unserem eigentlichen Kerngeschäft. – Wir geben hier vier Denkanstöße, wie das »Kerngeschäft Unterricht« noch stärker ins Zentrum gerückt werden kann.

2 Ziele formulieren und Kompetenzen festlegen

Wenden wir uns nun den Lernzielen zu. Wir zeigen, welche Bedeutung Zielen im Unterricht zukommt. Es folgt die Beschreibung der verschiedenen Lernzielebenen. In diesem Zusammenhang behandeln wir auch die kognitive Taxonomie von Bloom. Eine Taxonomie ist ein Klassifikationssystem, mit dessen Hilfe eine Lehrperson Ziele und Aufgaben auf unterschiedlichem Anspruchsniveau formulieren kann. Im letzten Teil des Kapitels geht es um die Frage, wie die Lernziele mit den Kompetenzen in Verbindung gebracht werden können.

Die Bedeutung von Lernzielen

Guter Unterricht zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass klar formulierte Ziele angestrebt werden. Ziele beschreiben die Absichten der Lehrperson bzw. der Schülerinnen und Schüler. Lernziele sollen eingesetzt werden, wenn es darauf ankommt, dass die Lernenden einen bestimmten Inhalt präzise beherrschen. Lernziele sind für die Lehrperson »Führungsinstrumente«. Mit ihrer Hilfe bestimmt sie weitgehend das Qualitätsniveau des Unterrichts (Steiner 2007, S. 45–59).

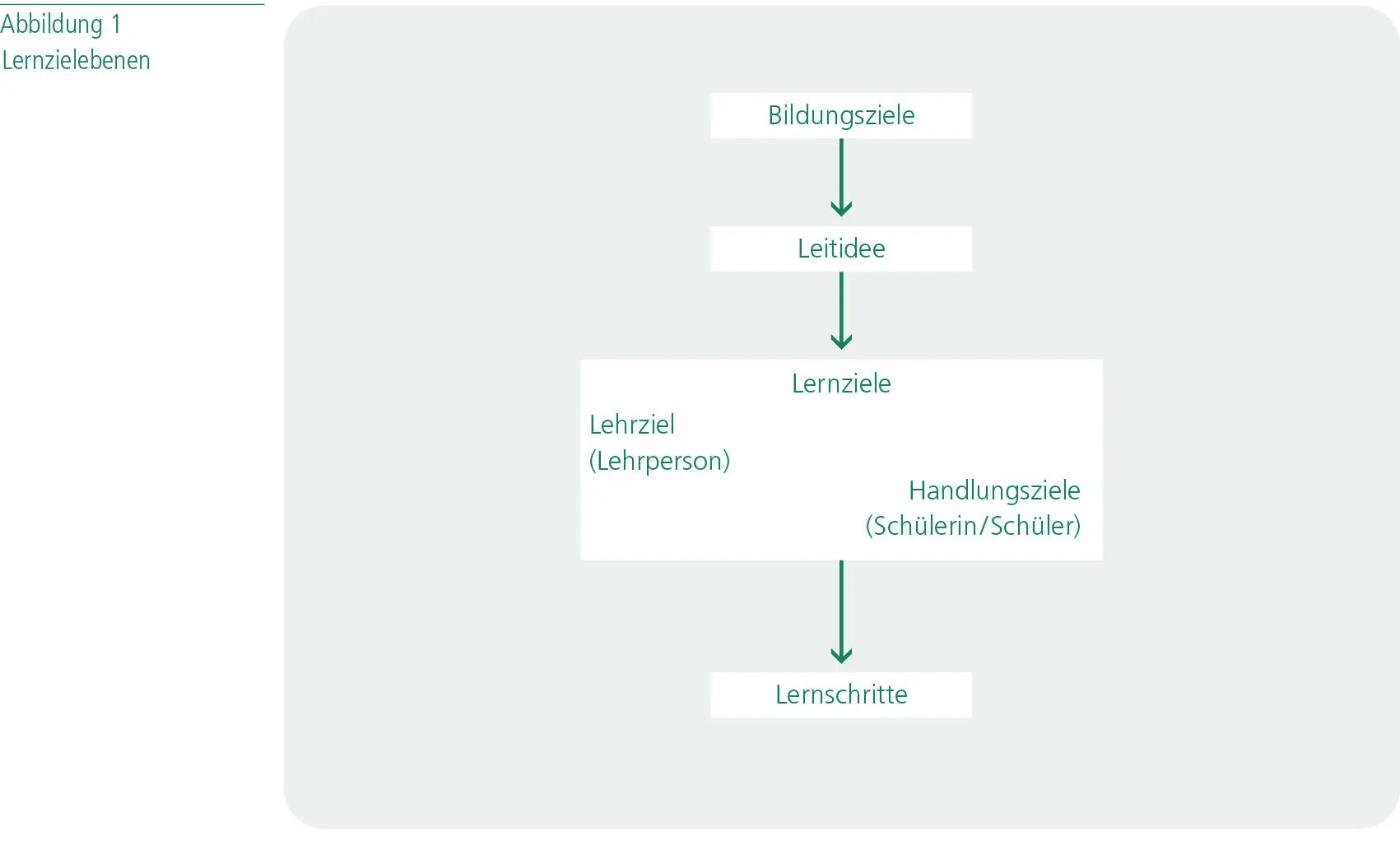

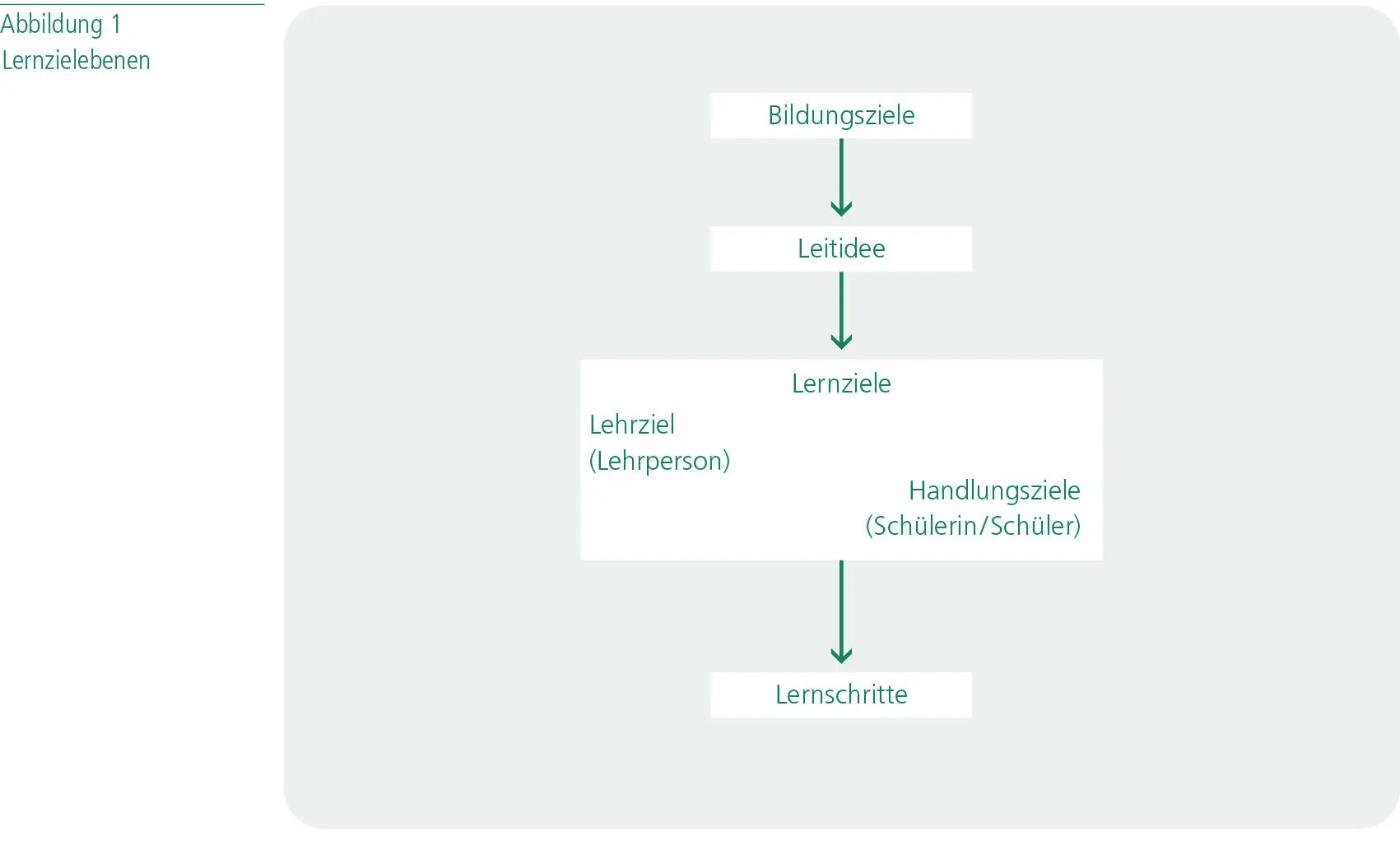

Lernziele können auf verschiedenen Ebenen formuliert werden ( vgl. Abb. 1). Auf der obersten, ganz allgemeinen Ebene geht es um die Bildungs- oder Erziehungsziele. Dann folgen die Leitideen. Bezogen auf den Unterricht, werden Lehr- und Handlungsziele formuliert. Die Lehrperson kann die Lehr ziele weiter in Lern schritte aufgliedern. Sie gibt auf diese Weise den Lernweg vor, den die Schülerinnen und Schüler zu gehen haben. Oder aber die Schülerinnen und Schüler halten in ihrem Berichtsheft bzw. in ihrer Lerndokumentation fest, was sie tun wollen. Sie planen ihre Arbeit selbst. In diesem Fall sprechen wir von Handlungszielen .

Im folgenden Abschnitt gehen wir genauer auf die unterschiedlichen Ebenen ein und geben dazu verschiedene Beispiele.

Die erste Ebene bezieht sich auf die allgemeinen Lernziele. Diese entsprechen oft den Bildungszielen (z. B. Selbstbestimmungs- und Solidaritätsfähigkeit), oder sie umschreiben Schlüsselqualifikationen, die die Schülerinnen und Schüler in der Ausbildung erwerben sollen.

Der pädagogische Auftrag der Lehrperson besteht darin, Lernfelder und -situationen zu schaffen, die es den Lernenden ermöglichen, bestimmte Bildungsziele zu erreichen.

Beispiele:

•Ausbildung als Grundlage für lebenslanges Lernen,

•Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen,

•Gestaltung von Gegenwart und Zukunft in Selbstbestimmung, Mitbestimmung und Solidarität als Teil einer Gruppe und der Gesellschaft,

•Auseinandersetzung mit den wesentlichen Fragen und Problemstellungen der durch die Geschichte geprägten Gegenwart und der sich abzeichnenden Zukunft in der Berufs- und Arbeitswelt,

•Kooperations- und Konfliktfähigkeit.

Auf der zweiten Ebene folgt in Form eines Richtziels die Leitidee für die einzelnen Fächer, Lernbereiche oder Aspekte. Leitideen stellen den Bezugsrahmen eines bestimmten Themengebiets für den entsprechenden Beruf dar. Sie steuern die Lernzielfindung und liefern eine Begründung für den konkreten Unterricht.

Beispiel:

Optimale Kommunikation und Informationsverarbeitung ist in der kaufmännischen Arbeitswelt zentral. Die Schülerinnen und Schüler werden in ihrem Arbeitsbereich immer wieder mit dieser Anforderung konfrontiert und können durch eine optimale Nutzung von Informationen ihre Arbeitsabläufe effizient gestalten. Deshalb sollte in der Ausbildung diese Thematik berücksichtigt werden.

An dritter Stelle werden die Lernziele für eine kürzere Unterrichtseinheit oder Lektion bestimmt. Ein Lernziel greift nur einen Gegenstand aus dem Lehrplan auf und gibt an, was die Schülerinnen und Schüler am Ende der Lektion oder Unterrichtseinheit können müssen. Es werden ferner die Hilfsmittel aufgeführt und der Maßstab, nach dem die erbrachte Leistung beurteilt wird. Von einem Lehrziel wird dann gesprochen, wenn das Ziel von der Lehrperson oder ihren Ratgebern oder Vorgesetzten formuliert wurde. Von einem Handlungsziel spricht man dann, wenn die Schülerinnen und Schüler sich selbst Ziele gesetzt haben, die ihr Handeln im Unterrichtsprozess leiten (Jank/Meyer 2008).

Beispiele für Lehrziele:

•Die Lernenden können anhand eines konkreten Falls die fünf Kriterien aufzählen, die sie im Bereich des Berufsgeheimnisses bei der Weitergabe von Informationen berücksichtigen müssen.

•Die Lernenden können fehlerfrei einen Leserbrief zu einem aktuellen Thema schreiben, adressieren und versenden.

Werden die Lernziele, beispielsweise im Rahmen eines Projektunterrichts, von den Schülerinnen und Schülern selbst formuliert, so spricht man von Handlungszielen. Sie bringen ihre situationsabhängigen Bedürfnisse und Interessen zum Ausdruck und sind in der Regel auf ein Handlungsergebnis bezogen.

Beispiel für ein Handlungsziel:

•Wir wollen die Zukunftsaussichten für das Friseurhandwerk in verschiedenen Betrieben mit Interviews untersuchen und daraus drei Schlussfolgerungen für die berufliche Weiterbildung ziehen.

Die eigentliche Struktur des Unterrichts ergibt sich aus den Lernschritten. Darin wird festgelegt, welchen Weg die Schülerinnen und Schüler einschlagen sollen, damit sie das Ziel auch erreichen. Alternativ setzen sich die Schülerinnen und Schüler selbst Ziele und planen ihre Arbeit. Die einzelnen Schritte legen sie in ihrem Berichtsheft/ihrer Lerndokumentation fest.

Beispiele für Lernschritte aus einem Lehrziel:

•die Entstehung des Lehrvertrages beschreiben,

•die gesetzlichen Grundlagen und Vollzugsorgane im Zusammenhang mit dem Lehrvertrag aufzählen,

Читать дальше