Reflexion als besondere Wissensform und Reflexivität als entwickelbare bzw. entwicklungsbedürftige Kompetenz bildet dabei ein verhältnismäßig breites Feld innerhalb der Fremdsprachenforschung, zumal wenn man noch die Forschung zu Subjektiven Theorien und Beliefs hinzunimmt (vgl. Caspari 2014), denen man unterstellen kann, dass sie über Reflexivität einer gewissen Bewusstmachung unterliegen können. Wenn über Reflexionsprozesse oder -kompetenzen im fremdsprachendidaktischen Diskurs gesprochen wird, erfolgt dies in der Regel im Anschluss an Deweys frühe Konzeptualisierung reflexiven Denkens (vgl. Dewey 1933) und Schöns prägende Unterscheidung von Reflection on und in action (vgl. Schön 1983, 1990). Im Anschluss an Dewey, Schön sowie Expertiseansätze arbeitet Roters (2012) im Vergleich von US-amerikanischen und deutschen Lehramtsstudierenden unterschiedliche Reflexionsniveaus heraus und leistet dabei einen Beitrag, Reflexivität innerhalb von (Fremdsprachen-)Lehrerbildung empirisch greifbar zu machen.2 Denn obwohl Reflexion und Reflexivität als essentielle Bestandteile erfolgreicher (Fremdsprachen-)Lehrerprofessionalität angesehen wird (vgl. z.B. Bach 2013, Gerlach 2015, Schädlich 2015, Abendroth-Timmer 2017), zeigt sich in zahlreichen Publikationen weiterhin ein erhebliches Forschungsdefizit bzgl. Reflexivität und Uneinigkeit darüber, wie wirksam und nachhaltig das Schaffen von Reflexionsanlässen tatsächlich ist, welche Auswirkungen eine reflektierte und reflektierende Lehrperson auf Lernendenleistungen im Fremdsprachenunterricht hat und wie sich die Wirkung von Reflexion auch je nach reflektiertem Gegenstand unterscheidet (vgl. Akbari 2007, Borg 2009, Mann/Walsh 2013).

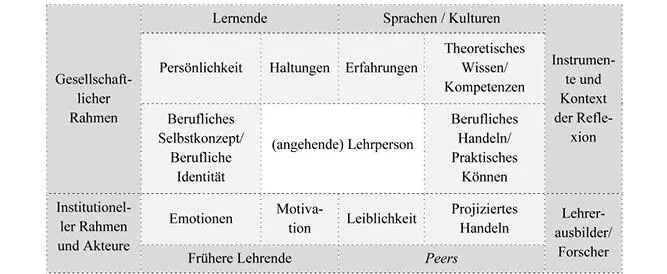

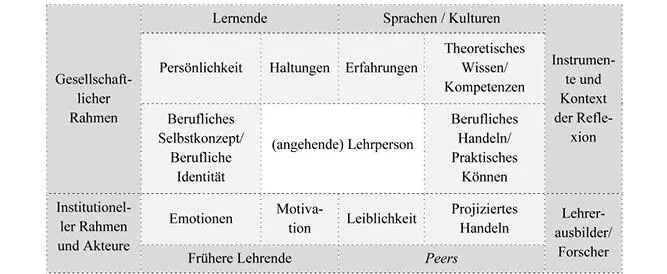

Das Europäische Portfolio für Sprachlehrende in Ausbildung (EPOSA; Newby et al. 2007, Mehlmauer-Larcher 2012), konsensuell von einem Konsortium theoretisch hergeleitet, kann sowohl als normative Anforderungsfolie von Fremdsprachenlehrerkompetenzen wie auch als Reflexionsinstrument angesehen werden, bietet es doch angehenden Fremdsprachenlehrkräften die Möglichkeit, innerhalb verschiedener Domänen theoretischen Wissens und praktischen Handelns in Form einer Selbstdiagnose festzustellen, wo sie gewissermaßen bereits stehen und in welchen Feldern noch Entwicklungsbedarf vorhanden ist.3 Während ich selbst u.a. im Anschluss an EPOSA-Deskriptoren noch auf einer konzeptionellen Ebene der möglichen Integration von sogenannten Reflexionsaufgaben in fremdsprachenlehrerbildenden Seminaren verbleibe (vgl. Gerlach 2015), unternimmt Schädlich (2015) (auch mittels des EPOSA) den Versuch, Reflexionskompetenz durch die Überbrückung des Theorie-Praxis-Verhältnisses von Französischlehramtsstudierenden in deren Fachpraktikum auszuschärfen. In Anschluss u.a. an Farrell (2016), der selbst ein vielschichtiges, in seinen verschiedenen Bereichen auch empirisch belastbares Reflexionsmodell auf verschiedenen Ebenen von Lehrerpersönlichkeit bis Lehrer*innenhandeln und Berufsethos vorgelegt hat (vgl. Farrell 2015), stellt Abendroth-Timmer (2017) ein „Modell zur Definition und Rahmung von Reflexion“ (ebd.: 111) mit verschiedenen Ebenen vor, die in Interaktion miteinander treten bzw. einander beeinflussen (s. Abbildung 6). Insbesondere bezogen auf Fremdsprachenlehrpersonen sieht Abendroth-Timmer „die identitätsstiftende Bedeutung der Sprache als Mittel zur Materialisierung der Reflexion und als Teil sozialer Praxis“ (ebd.: 121), welche sich wiederum im Handeln, der Abarbeitung theoretischer Konzepte sowie in unterrichtlicher Interaktion widerspiegeln kann und damit ein Konstrukt darstellt, das auch phasenübergreifend oder -spezifisch zur Rekonstruktion handlungsleitender Elemente in der Ausbildungs- und Lehrpraxis dienen könnte.

Abb. 6:

Abb. 6:

Modell zur Definition und Rahmung von Reflexion (Abendroth-Timmer 2017: 111).

Forschung zu Reflexion geht schnell über in Interventionsforschung (s. nächstes Kapitel) bzw. Projekte, die explizit Lehrkräfte zum Reflektieren anleiten, was Wipperfürth (2015) mittels des Konstrukts der Professional vision unternimmt. Durch den interaktiven Austausch und die Diskussion mit anderen Professionellen der gleichen Berufsgruppe, in diesem Fall mit Englischlehrkräften, können für die Interagierenden relevante thematische Schwerpunkte oder Herausforderungen der Praxis gemeinsam als Professional vision (vgl. auch Goodwin 1994) erarbeitet, reflektiert und lösungsorientiert verhandelt werden. In ihrer Studie analysiert Wipperfürth (2015) die in einem solchen Kontext genutzte Berufssprache, wenn erfahrene Fremdsprachenlehrkräfte gemeinsam mit Novizinnen und Novizen über videographierte Unterrichtsbeispiele diskutieren und ihr (Erfahrungs-)Wissen explizieren. Einen methodisch-methodologisch ähnlichen Weg geht Knorr (2015), wenn sie im Zusammenhang von Planungsgesprächen erster Unterrichtsvorbereitungen angehender Englischlehrkräfte die Ko-Konstruktion fachspezifischen Wissens und dessen Aushandlung beforscht. Sie zeigt hier u.a., dass der tatsächliche Planungsprozess der Studierenden anders verläuft, als die von ihr theoretisch zusammengetragenen Planungskonzepte – mögen sie allgemeindidaktisch oder fremdsprachendidaktisch orientiert sein – dieses anvisieren. Sie sieht eine stärkere Anleitung des Planen-Lernens als zielführend für professionelles Wissen und Handeln, da ein solches, instruiert und begleitet durch das Praktikumspersonal, eine größere Transparenz hinsichtlich der Ziele in dieser Ausbildungsphase bewirken könnte (vgl. auch Knorr 2016).

Einen weiteren, hier anschlussfähigen Forschungsschwerpunkt bildet die Frage danach, „[was] in den Köpfen von Fremdsprachenlehrer(inne)n vorgeht“ (Caspari 2014: 20) und meint damit den Forschungsbereich von Lehrerkognitionen, Beliefs und der Subjektiven Theorien, von denen letztere insbesondere aufgrund des in den 80er Jahren aufgelegten Forschungsprogramms großen Einfluss genommen hat (vgl. Groeben/Scheele 2010) und erstere verstärkt durch internationale Forschungsarbeiten geprägt und hier im Feld der Fremdsprachenlehrkräfte besonders mit dem Namen Borg (2003, 2006) verknüpft sind. Caspari (2003) untersucht in Anlehnung an die Annahmen des Forschungsprogramms Subjektive Theorien das berufliche Selbstverständnis von Fremdsprachenlehrkräften mittels Interviews und deren Sequenzanalyse sowie der Herausarbeitung von Strukturbildern, die sie im Anschluss an die innerhalb des Forschungsprogramms häufig verwendete Strukturlegetechnik beschreibt. Von drei Grenzfällen ausgehend, deren Selbstverständnis sie in ihrer Gesamtstruktur betrachtet, modelliert sie sowohl einen berufsbiographischen Zugriff des Selbstverständnisses, das stark von der eigenen Sprachlernbiographie der Lehrkräfte geprägt ist, sowie einen kompetenztheoretischen Zugriff, für den sie verschieden wahrgenommene Rollen und Funktionen der Lehrkräfte extrahiert. Auch in weiteren Arbeiten, die subjektive Sichtweisen herausarbeiten, zeigt sich, „dass es sich dabei um hoch komplexe Gebilde handelt, die insbesondere durch die eigene Lernerbiographie, die beruflichen Erfahrungen und die Wahrnehmung der Kontextfaktoren geprägt sind“ (Caspari 2014: 25). Caspari (ebd.) unterteilt neben den Schwerpunkten „Unterrichtsbeobachtung“ und umfassender subjektiver Theorien von Fremdsprachenlehrkräften die weiteren Forschungsschwerpunkte der Jahre 2000 bis 2013, auf die hier im Detail zumindest inhaltlich nicht in Gänze eingegangen werden kann, in die Bereiche „Bilingualer Sachfachunterricht“, „Grammatik und kommunikative Kompetenzen“, „Evaluation von Lernerleistungen“, „Mehrsprachigkeit – Mehrkulturalität – interkulturelles Lernen“ sowie „Prinzipien modernen Fremdsprachenunterrichts“ (ebd.: 25ff.), wodurch sich zeigt, dass besonders und zunehmend in methodisch-didaktischer Hinsicht subjektive Sichtweisen der Lehrerinnen und Lehrer als relevant eingeschätzt werden bzw. auch mehrperspektivisch die Lernendenseite berücksichtigt wird.4 Viebrock (2007) stellt ihrerseits methodologisch als eines der Fazits ihrer Rekonstruktion subjektiver didaktischer Theorien von Lehrpersonen zum bilingualen Erdkundeunterricht heraus, dass eine strenge Auslegung des Forschungsprogramms Subjektive Theorien , an das sich Caspari (2003) bewusst eher nur angelehnt hat5, speziell im Zusammenhang mit der kommunikativen Validierung von Daten, d.h. der Konfrontation der Probandinnen und Probanden mit den Analysen, „forschungsethische Probleme mit sich bringt“ (Viebrock 2007: 326). Gleichwohl betont sie als ein Ergebnis ihrer Untersuchung die auch für den bilingualen Unterricht geltende Bedeutung von Reflexion und der Bewusstmachung Subjektiver Theorien der Lehrpersonen als notwendigen Bestandteil im Professionalisierungsprozess und zur Bewusstmachung von individuell verfügbarem Wissen.

Читать дальше

Abb. 6:

Abb. 6: