In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, wie sich diese strukturellen Unterschiede auf den Informationsaufbau in mündlichen Erzähltexten auswirken. Die Kernfrage lautet dabei:

Korrelieren Unterschiede und Übereinstimmungen beim Informationsaufbau mit grammatisch-typologischen Eigenschaften der untersuchten Sprachen?

Zusätzlich zu den sprachvergleichenden Untersuchungen von monolingualen Sprechern, die Einblicke in makrostrukturelle Planungsprinzipien eröffnen, wird im Hinblick auf die Erlernbarkeit globaler Planungsprinzipien auch die Analyse bilingualer Sprecher in die Untersuchung integriert. Dabei geht es um die Frage, inwieweit frühe und späte Bilinguale jene Prinzipien erwerben, die für die Bewerkstelligung einer komplexen Aufgabe, wie sie die Produktion einer Erzählung darstellt, erforderlich sind, um einen kohärenten Text zu produzieren. Dabei geht es jedoch nicht um die Produktion von vermeintlich grammatikalisch korrekten Äusserungen, sondern um die Beschreibung jener Prinzipien, die wesentliche Prozesse der Informationsorganisation steuern. Es ist bereits gezeigt worden für weit fortgeschrittene Lerner, dass bestimmte einzelsprachliche makrostrukturellen Planungsprinzipien nur schwer zu erlernen sind (vgl. Carroll et al. 2008). Trotz Korrektheit im lexikalischen bzw. grammatischen Bereich treten bei der Informationsorganisation Muster der L1 im Sinne eines Transfers zutage oder es werden lernerspezifische Muster beobachtet, die ebenfalls von den Textaufbauprinzipien der Zielsprache abweichen (vgl. hierzu Carroll und von Stutterheim 2003; von Stutterheim und Carroll 2007). Prinzipien der Informationsgliederung werden somit nicht auf der Ebene einzelner Äusserungen sondern kontextgebunden im Rahmen des Textaufbaus analysiert.

Die Untersuchung von frühen und späten Bilingualen des Italienischen und Französischen ist insofern von Bedeutung, da so eine weitere Perspektive auf die Ausführung von komplexen Aufgaben und die Steuerungsgrössen bei Makroplanungsprinzipien durch diese beiden Sprechergruppen eröffnet wird. Es finden sich hier Strategien, die als bilingual-spezifisch zu definieren sind (s. zum Beispiel Flecken 2010). Abweichungen von den Mustern monolingualer Sprecher beim Informationsaufbau erlauben weitere Einblicke in die Steuerungsfaktoren, die beim Informationsaufbau wirksam werden.

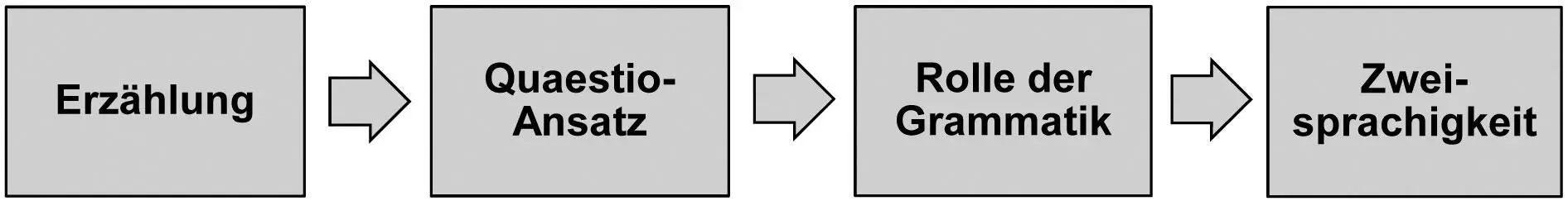

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und einen empirischen Teil. Der theoretische Teil gliedert sich in vier Kapitel, die die Vielfältigkeit der mit der Untersuchungsfrage verbundenen Themengebiete widerspiegeln. Der theoretische Teil umfasst zum einen die Behandlung der Textsorte »Erzählung«, zum anderen eine Beschreibung des für die Auswertung der erhobenen mündlichen Filmnacherzählungen ausgewählten Analyseinstruments. Ferner werden die Rolle, die die Grammatik bei der Makroplanung spielt, sowie das Phänomen der Zweisprachigkeit behandelt.

Kapitel 2 ist der Textsorte Erzählunggewidmet, da mündliche Erzählungen die Analysegrundlage für den empirischen Teil der Arbeit liefern. Die Textsorte »Erzählung« wird in diesem Kapitel definiert (Kapitel 2.2), wobei ihre Struktur (Kapitel 2.3) und ihre Funktion (Kapitel 2.4.) im Vordergrund stehen. Eine Behandlung der kognitiven Komponente beim Erzählen (Kapitel 2.5.) schliesst Kapitel 2 ab.

Kapitel 3 enthält die Beschreibung des Quaestio-Ansatzes, der als Analysewerkzeug für die empirische Auswertung der Arbeit gewählt wurde. (Kapitel 3.1.). Dazu gehören auf inhaltlicher Ebene der referentielle Rahmen der Erzählung (Kapitel 3.1.1.), die Wissensbasis für die Erzeugung einer konzeptuellen Struktur (Kapitel 3.1.2.) sowie die Wahl der Perspektive für die Produktion eines Textes (Kapitel 3.1.3.). Unter den strukturellen Vorgaben wird die Gliederung des Textes in Haupt- und Nebenstruktur erläutert (Kapitel 3.2.). Das Quaestio-Kapitel enthält ferner Ausführungen zum Zusammenhang zwischen dem Quaestio-Ansatz und der Informationsstruktur. Das terminologisch umfangreiche Feld der Informationsstruktur wird in einem Exkurs umrissen (Kapitel 3.3.1.) und schliesst mit der Topik-Fokusgliederung ab, wie sie mit dem Quaestio-Ansatz gehandhabt wird (Kapitel 3.3.2.).

Kapitel 4 erläutert die Rolle der Grammatikfür die Informationsorganisation. Behandelt werden einleitend Forschungsergebnisse, die konkrete Beispiele für die Korrelation von grammatikalisierten Kategorien und Informationsorganisation liefern (Kapitel 4.2.), die von der Grammatikalisierung z.B. von aspektuellen Kategorien über die Sequenzierung von Ereignissen (Kapitel 4.2.1.) bis zur Informationsselektion reichen (Kapitel 4.2.2.). Des Weiteren enthält Kapitel 4 Ausführungen zu den relevanten grammatikalischen Eigenschaften, die für den Vergleich Italienisch und Französisch unabdingbar sind (Kapitel 4.3.). Dazu gehören Unterscheide wie Wortstellungsmerkmale (relativ feste SVO-Stellung im Französischen gegenüber einer eher relativ freien Regelung im Italienischen (Kapitel 4.3.1.) sowie das Vorhandensein des Merkmals »Nullsubjekt« im Italienischen aber nicht im Französischen (Kapitel 4.3.2.).

Das letzte Kapitel des theoretischen Teils (Kapitel 5) ist der Zweisprachigkeitgewidmet. Darin werden zunächst Typen von bilingualen Sprechern unterschieden (Kapitel 5.1.) sowie Variablen besprochen, die den Spracherwerb beeinflussen (Kapitel 5.2.). Der Zusammenhang zwischen Zweisprachigkeit und Kognition schliesst den theoretischen Teil der vorliegenden Arbeit ab.

Der empirische Teil gliedert sich in sieben Kapitel. Kapitel 6 illustriert die angewandte Methodikund erläutert das Stimulusmaterial sowie den Ablauf der Datenerhebung. Ebenso enthalten sind Details zur Transkription und zur Aufbereitung der Daten. Das Kapitel wird mit einem Überblick über die Probandenschaft abgeschlossen.

Kapitel 7 beschäftigt sich mit der Anwendung von Tempus und Aspektbei der Verknüpfung von Ereignissen. Einleitend werden Forschungsergebnisse zum Deutschen und Englischen in Bezug auf die Etablierung eines temporalen Referenzrahmens dargestellt (Kapitel 7.1.). Ausführungen zum Vergleich des italienischen und französischen Tempus- und Aspektsystems (Kapitel 7.2.) bereiten auf das Kapitel 8 vor, in welchem der temporale Referenzrahmen in den Nacherzählungen des Kurzfilms Quest beschrieben wird. Das Kapitel startet mit Hinweisen auf das Analyseverfahren und die Kodierung (Kapitel 8.1.) und stellt die Ergebnisse zum Italienischen und Französischen mit einem Ausblick auf frühe und späte Bilinguale dar (Kapitel 8.2.). Kapitel 8.3. fasst die Ergebnisse zusammen.

Kapitel 9 ist der Personenreferenzgewidmet. Nach einer Einführung werden referentielle Mittel im Allgemeinen (Kapitel 9.1.) dargestellt. In Kapitel 9.2. wird analysiert, welche referentiellen Mittel für die Referenz auf den Protagonisten gewählt werden, wenn dieser in der Erzählung in einem neuen Erzählabschnitt wieder eingeführt wird (die Filmnacherzählungen sind in vier verschiedene Abschnitte gegliedert, in welchen der Protagonist der Erzählung jeweils neu eingeführt werden muss). Dabei wird untersucht, wie sich die Rolle des Erzählers auf die Wahl der referentiellen Mittel auswirkt. Kapitel 9.3. beschäftigt sich mit der Personenreferenz innerhalb eines Erzählabschnittes und ist auf die Rolle der Kontinuität (Referenzerhalt/Wiederaufnahme) ausgerichtet. Kapitel 9.4. fasst die Ergebnisse zusammen.

In Kapitel 10 wird das Zusammenspiel zwischen dem Protagonisten, der einzigen belebten Entität der Erzählung, und anderen unbelebten Entitätengeschildert, die als Agens von einzelnen Handlungen als Konkurrenten des Protagonisten für die Subjektbesetzung in Erscheinung treten. Dabei wird herausgearbeitet, wie häufig diese unbelebten Entitäten erwähnt werden (vgl. 10.1.), wie diese kodiert werden (vgl. 10.2.) und unter welchen Bedingungen sie als Subjekt eines Hauptsatzes erscheinen (vgl. 10.3.). Dabei stehen die systematischen »Vorbereitungen«, die die Sprecher treffen, im Vordergrund (Art der Einführung der Entitäten in die Diskurswelt sowie die Darstellung einer Konkurrenzsituation (Topikstatus (Protagonist) oder Agens (unbelebte Entität) als Kriterium bei der Versprachlichung als Subjekt). Kapitel 10.4. fasst die Ergebnisse zusammen.

Читать дальше