Mit dem Tempus lässt sich Weinrich zufolge zudem zwischen erzählter und berichteter Welt unterscheiden (Weinrich 2005). Das Signal Es war einmal … als Einleitungsformel markiert eine bestimmte Textsorte, nämlich das Märchen, während die gleichen Ereignisse im Perfekt ausgedrückt, eher einem Protokoll oder Bericht zugestanden werden müssten. Das wichtigste Erzähltempus ist daher im Deutschen das Präteritum. Allerdings nicht zwingend, denn auch im Präsens und Perfekt lassen sich unter bestimmten Umständen Ereignisse erzählen. Darüber hinaus gibt es noch regionale Präferenzen, die sich bekanntlich unter anderem im Präteritumschwund im deutschen Sprachgebiet ausdrücken.

Das bedeutet, dass lokal bedingt die oben genannten Referenzdimensionen nicht immer realisiert werden. So spielt in süddeutschen Varietäten die Unterscheidung der kontextuellen Relationen zwischen Präteritum und Perfekt offenbar keine so wichtige Rolle wie in nord- und westdeutschen Varietäten. Es ist ein interessantes Phänomen, dass mit dem Wegfall dieser Differenzierungen oder Differenzierungsmöglichkeiten eine Notwendigkeit für Ersatzformen geschaffen werden kann. Diese liegen etwa in den hessischen und unterfränkischen Varietäten des doppelten Perfekts und des doppelten Plusquamperfekts vor: Mir habbe Hunger g’kabt g’kabt ( Wir haben Hunger gehabt gehabt ) oder Beim Unnerwasserkriesch sinn mir 14 daach unner Wasser marschiert und ham als noch staubische fieß g’happt g’katte ( Beim Unterwasserkrieg sind wir 14 Tage unter Wasser marschiert und haben immer noch staubige Füße gehabt gehabt ).

Es ist erstaunlich, wie viel Information in wenigen und kleinen Morphemen stecken kann, wie diese sich sogar überlagern oder auch außer Kraft setzen kann. Beachtenswert ist auch, wie viel Information und Korrektiv der Kontext bereithalten kann, um die verbleibenden Unklarheiten zu disambiguieren. Nicht jeder Lerner wird das ganze mögliche Inventar auch nutzen müssen, aber Temporalitätskonzepte unterscheiden sich zwischen den Sprachen und sind damit potentiellermaßen anfällig für konzeptuelle Transfers und Fehler.

2.2.3 Räumlichkeit und Temporalität in Lernergrammatiken

Sehen wir uns nun ein paar Grammatiken an, die sich mit Temporalität und Räumlichkeit beschäftigen.

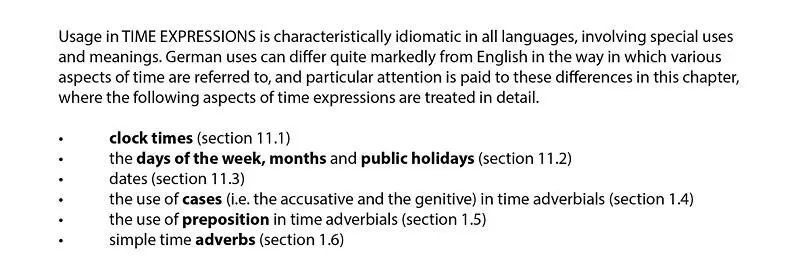

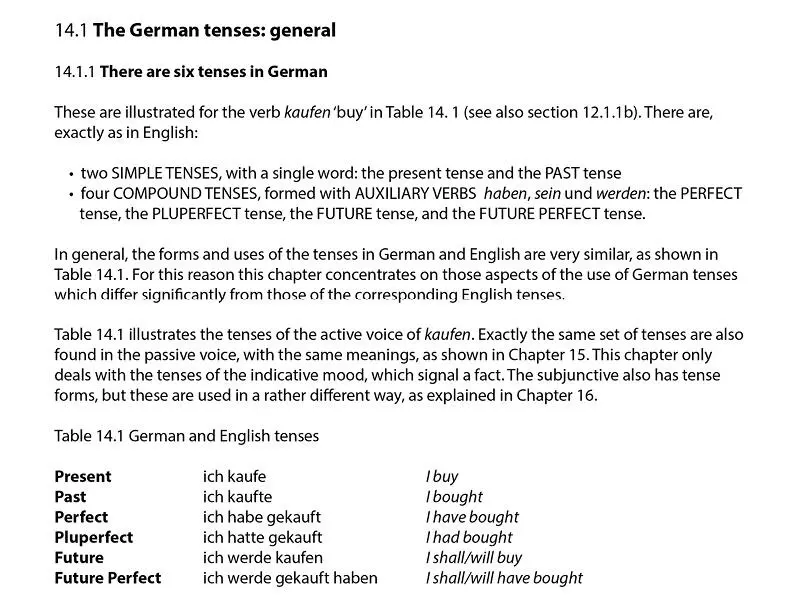

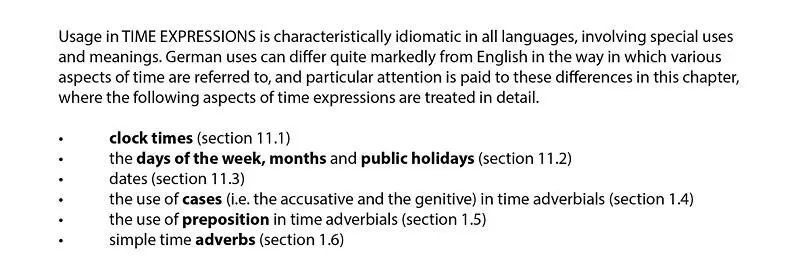

Abbildung 2.8:

Abbildung 2.8:

Auszug aus Hammer’s German Grammar zu Zeitausdrücken (Durrell & Hammer 2011: 204)

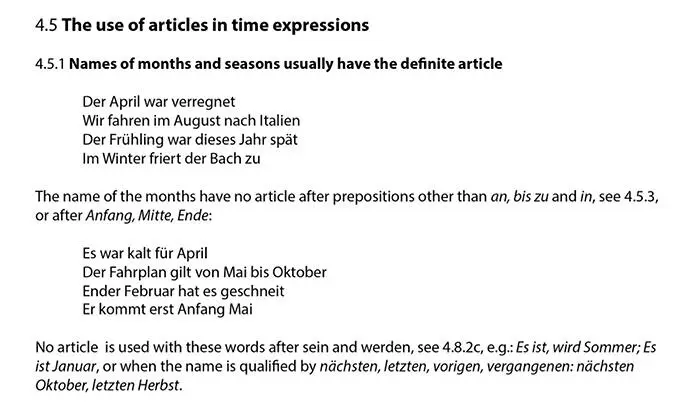

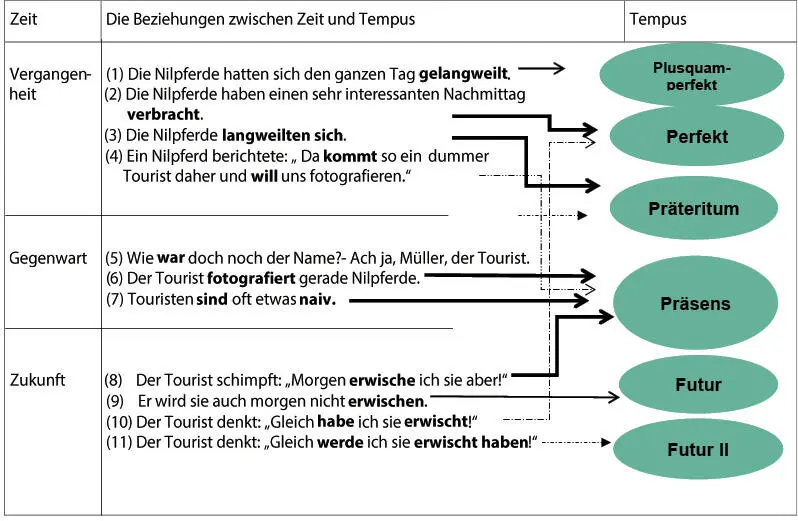

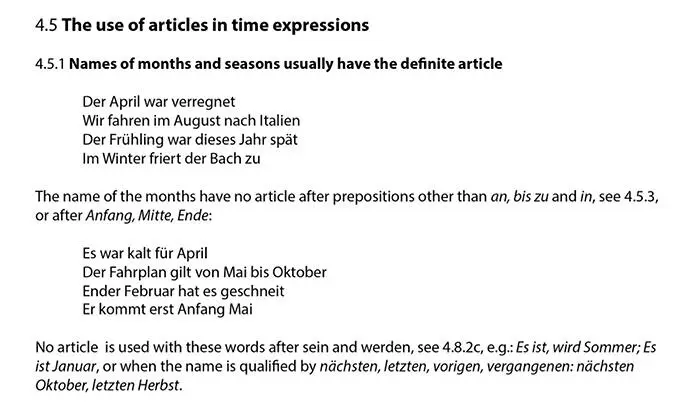

Abbildung 2.9:

Abbildung 2.9:

Auszug aus Hammer’s German Grammar zu Zeitausdrücken (Durrell & Hammer 2011: 71)

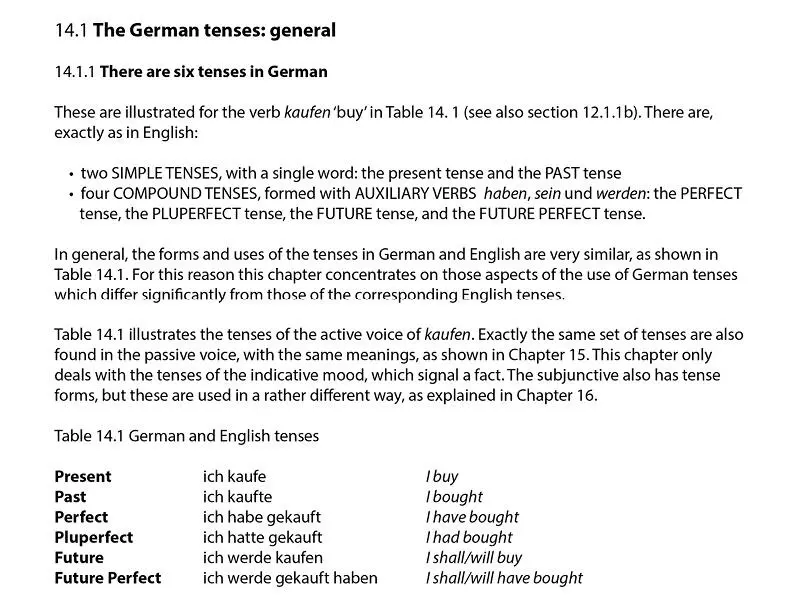

Die Hammer’s German Grammar versucht eigentlich, Sprache in aktuellen, auch umgangssprachlichen Gebrauchskontexten darzustellen. Sie wendet sich dabei an Sprecher des Englischen und geht daher oft explizit oder implizit kontrastiv vor. In diesem Ausschnitt behandelt sie die Verwendung von Zeitausdrücken aus einer implizit anglophonen Perspektive. Die Frage, ob ein Artikel verwendet wird oder nicht, könnte ansonsten auch relativ nachgeordnet sein. Für Lerner mit der L1 Englisch stellt sie aber ein großes Erwerbsproblem dar. Bei der Darstellung der Tempora nimmt die Grammatik – wie oft – direkten Bezug zum Englischen, in der Annahme, dass diese Kenntnis ein Erwerbsvorteil für Sprecher des Englischen sein könnte. Die spezifischen Unterschiede der Sprachsysteme werden ebenfalls in der Hoffnung herausgestellt, damit Transferfehler zu vermeiden. Insofern ist diese Grammatik eine Mischform unterschiedlicher Ansätze: kontrastiv, gebrauchsorientiert, mit authentischem Sprachmaterial arbeitend und auf die Bedürfnisse der Lerner ausgerichtet. Sie ist damit aber gleichzeitig auch eine Grammatik, die sich sehr an den strukturellen Formen der Sprache ausrichtet und die funktionalen Aspekte in den Hintergrund stellt. Auf kognitionslinguistische Prinzipien geht die Grammatik verständlicherweise nicht ein.

Abbildung 2.10:

Abbildung 2.10:

Darstellung des Tempussystems in Hammer’s German Grammar (Durrell & Hammer 2011: 183)

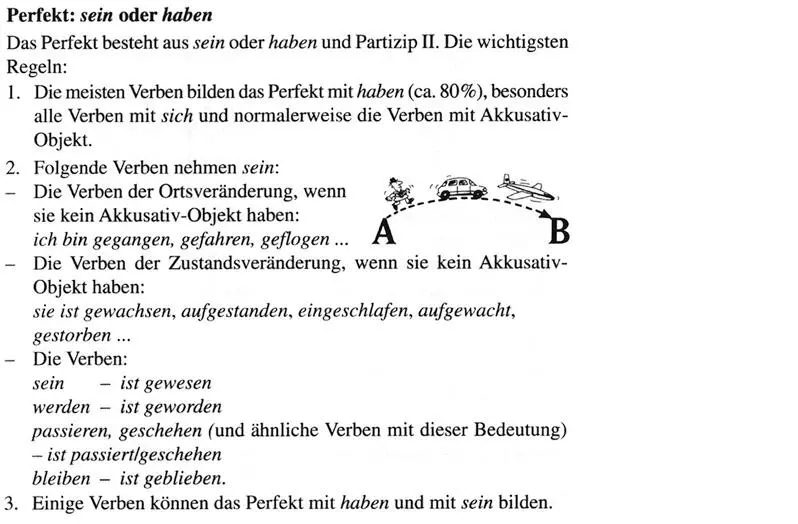

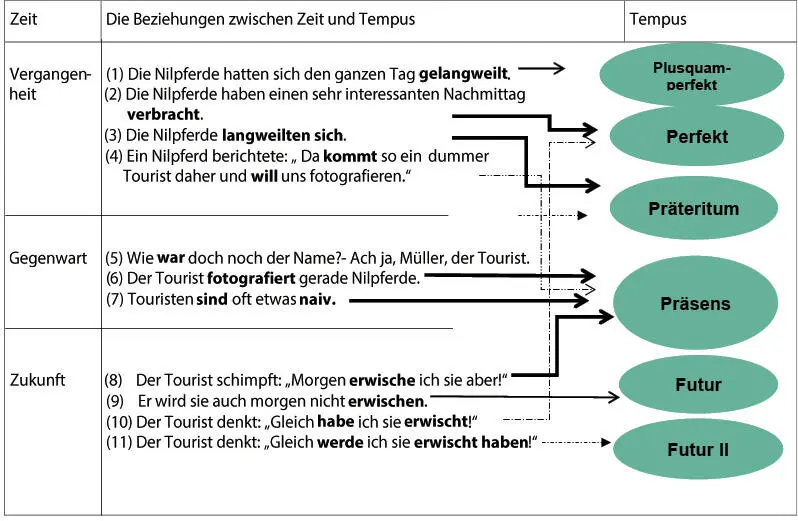

Abbildung 2.11:

Abbildung 2.11:

Darstellung des Tempussystems in Grammatik mit Sinn und Verstand (Rug & Tomaszewski 2013: 26)

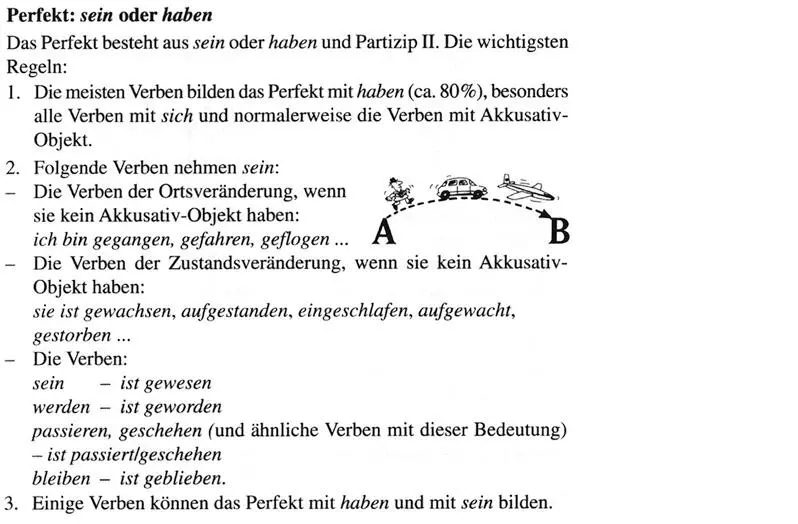

Abbildung 2.12:

Abbildung 2.12:

Auszug aus Minigrammatik Deutsch als Fremdsprache (Roche & Webber 2009: 20)

Die beiden Grammatiken verstehen sich als Lernergrammatiken, sind also explizit an den vermeintlichen Progressionen der Lerner ausgerichtet. Diese sind jedoch nicht empirisch ermittelt worden, sondern beziehen sich auf Vereinfachungsstrategien und Plausibilitäten, die sich aus der Lehrerfahrung der Autoren ergeben. In gewisser Weise werden damit spätere Erkenntnisse der kognitiven Linguistik vorweggenommen. Beiden Grammatiken ist gemeinsam, dass sie die Komplexität des Tempussystems, d.h. des Formeninventars, dadurch reduzieren und transparent machen wollen, dass sie zu den kommunikativen Grundlagen des Systems, nämlich dem Ausdruck der Temporalität, zurückkehren. Dabei stellt sich heraus, dass Temporalität unterschiedlich ausgedrückt werden kann: mit gleichen Formen (z.B. Präsens), durch Adverbiale (lexikalisch) oder durch den Kontext. Die Funktionen stehen also im Vordergrund. Gleichzeitig werden aber auch Wege aufgezeigt, wie die Grammatik im Tempussystem differenziert werden kann. Im Bereich der Wechselpräpositionen zeigt die Minigrammatik, dass sie Ansätzen der kognitiven Linguistik verwandt ist, da sie zumindest in diesem Bereich auf Bildschemata zurückgreift, wie sie parallel in der kognitiven Linguistik beschrieben wurden.

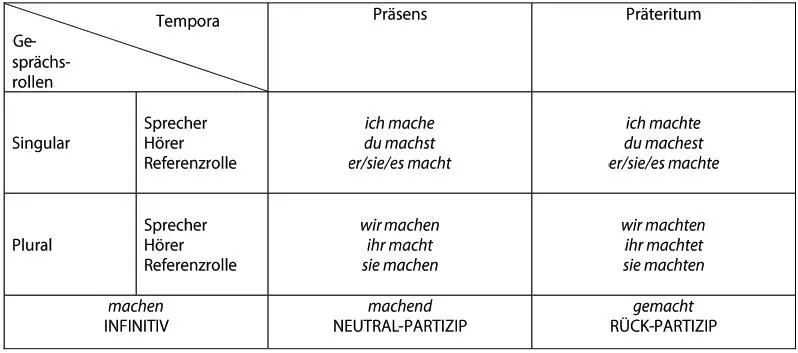

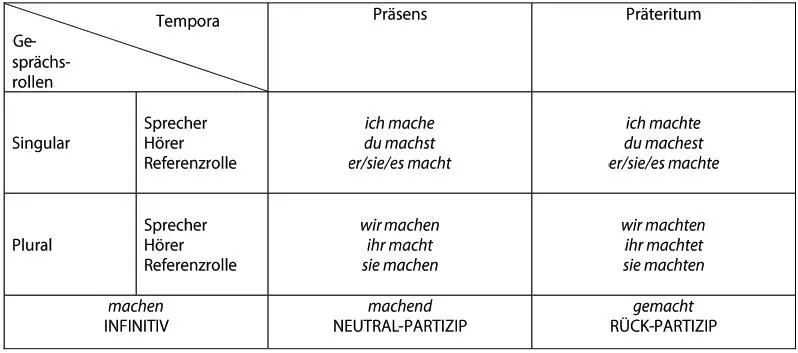

Abbildung 2.13:

Abbildung 2.13:

Auszug aus der Textgrammatik von Weinrich (Weinrich 2005: 184)

Dieser kurze Auszug aus der Textgrammatik illustriert einige Besonderheiten textlinguistischer Ansätze. Zum einen findet Sprache nicht in Silben, Funktionswörtern (wie Artikeln), Wörtern oder Sätzen, sondern immer in Texten statt. Auch wenn diese kurz sind. Hierzu gehört, dass es in der Sprache keine namenlosen Sätze gibt, sondern Sprecher bestimmte Rollen übernehmen: hier deutlich gemacht durch die Sprecherrolle, die Adressatenrolle und die Referenzrolle. In der Tabelle werden dazu die wichtigsten formellen Merkmale zugeordnet. Interessant ist ferner, dass sich diese Textgrammatik im pragmalinguistischen Sinne folgerichtig als Signalgrammatik versteht. Sprecher und Adressat geben sich über sprachliche Symbole Signale zum Austausch ihrer unterschiedlichen Wissensbestände. So wird das Partizip Perfekt zu einer Anweisung an den Adressaten, nach bekannter Information im Vorwissen zu suchen (Rück-Partizip). Wann immer dieses Partizip auftaucht, verweist es also auf vorbekannte oder vorgenannte Information. Auch dieser textlinguistische Ansatz ist in vielerlei Hinsicht ein Vorläufer der kognitiven Grammatik und mit ihr im Unterricht kompatibel. Auch hier stehen die Transparenz, die Funktionalität und die Einfachheit/Plausibilität und Erfahrbarkeit im Vordergrund.

Читать дальше

Abbildung 2.8:

Abbildung 2.8: Abbildung 2.9:

Abbildung 2.9: Abbildung 2.10:

Abbildung 2.10: Abbildung 2.11:

Abbildung 2.11: Abbildung 2.12:

Abbildung 2.12: Abbildung 2.13:

Abbildung 2.13: