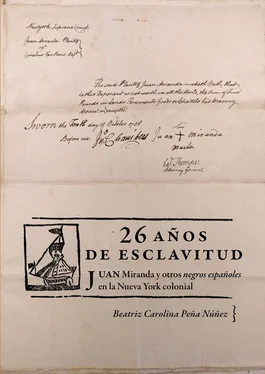

16NYSA, NYCCP, Vol. 83, 1751-56, Hardy, Doc. 104.

17N-YHS, JTKP.

18La práctica de emitir patentes de corso a particulares era un recurso de los Estados para acosar a las naciones enemigas. En tiempos de guerra, tales privilegios se concedían con facilidad. Frecuentemente, los corsarios se salían de sus demarcaciones porque había poco control de sus actividades. En consecuencia, los efectos del corso no eran muy diferentes de los de la piratería; cf. James F. Shepherd y Gary M. Walton, Shipping, Maritime Trade, and the Economic Development of Colonial North America (Londres: Cambridge University Press, 1972), 82.

19Demetrio Ramos, Prólogo a El contrabando holandés en el Caribe durante la primera mitad del siglo XVIII , de Celestino Andrés Araúz Monfante (Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1984), 1:11-12.

20Gerardo Vivas Pineda, “Botín a bordo. Enriquecimiento ilícito en el corso guipuzcoano de Venezuela durante el siglo XVIII”, Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco 5 (2006): 359. Ramón Aizpurua reflexiona sobre las contrariedades de acometer una pesquisa como la suya para esta obra. Observa que la documentación de la represión estatal del contrabando es muy abundante y que por esto tuvo que acometer “un extraordinario esfuerzo de síntesis” al respecto. Al contrario, en referencia a la materia para él “más importante”, la de los contrabandistas y lo que llama “la red o infraestructura interna del contrabando” y “la picaresca del contrabando”, las fuentes escasean, pues “producen una documentación que difícilmente puede llegar a manos de un investigador, no solo de la actualidad sino inclusive contemporáneo a los hechos reseñados”; cf. Ramón Aizpurua, “Introducción”, en Curazao y la costa de Caracas. Introducción al estudio del contrabando en la provincia de Venezuela en tiempos de la Compañía Guipuzcoana 1730-1780 (Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1993), 18.

21María Elena Martínez, “Archives, Bodies, and Imagination. The Case of Juana Aguilar and Queer Approaches to History, Sexuality, and Politics”, Radical History Review 120 (2014): 175.

22Solomon Northup, Twelve Years a Slave (Los Ángeles: Graymalkin, 2014), 129-130.

23Beatriz Carolina Peña Núñez, “Ser negro, hispano y católico en la Nueva York colonial”, Cuadernos de ALDEEU 16 (2000): 39, 47-49; Richard Bond, “‘Spanish Negroes’ and Their Fight for Freedom”, New York Archives 3, n.º 1 (2003): 14; Charles R. Foy, “Eighteenth Century ‘Prize Negroes’. From Britain to America”, Slavery and Abolition 31, n.º 3 (2010): 384.

24“Algunos problemas de un fiscal general de la colonia en una sociedad multicultural”.

25J. R. Pole, “Some Problems of a Colonial Attorney-General in a Multi-Cultural Society”, en Gestchichte und Recht Festschrift für Gerald Stouzh zum 70. Geburstag , ed. por Herausgegeben von Thomas Angerer, Birgitta Bader-Zaar y Margarete Grandner (Viena: Böhlau, 1999), 297, 301.

26 Contrato y consentimiento. Representación y jurado en la historia legal angloamericana .

27“Los ‘ Spanish Negroes ’ y su lucha por la libertad”.

28Bond afirma que “cerca de cien” lograron la libertad, pero no explica cómo ni de dónde obtuvo esta cifra. El número es erróneo. El autor parece asumir que ciertos reclamos oficiales, hechos en beneficio de algunos grupos, fueron exitosos en su totalidad. Uno de estos pocos reclamos se abordará en el capítulo 4.

29“Reflujo y flujo. Negros libres y esclavitud urbana en la Nueva York del siglo XVIII”.

30Richard Bond, “Ebb and Flow. Free Blacks and Urban Slavery in Eighteenth-Century New York” (tesis de doctorado, Johns Hopkins University, 2004), 201-221. Las páginas dedicadas exclusivamente a Miranda son 205-207. En un punto, señala que algunos capitanes evitaban obtener la aprobación del tribunal de asuntos marítimos, en general, por la naturaleza ilegal del apresamiento, por ejemplo, al capturar a un hombre fuera del contexto de un conflicto declarado. Ibid. , 204.

31“Cargo o tripulación de negros”.

32 Economías peligrosas. Estatus y comercio en la Nueva York imperial .

33Serena R. Zabin, Dangerous Economies. Status and Commerce in Imperial New York (Pensilvania: University of Pennsylvania Press, 2009), 116.

34Foy, “Eighteenth Century ‘Prize Negroes’”, 384. Otros historiadores han hecho referencias rápidas al caso de Juan Miranda; cf. Graham Russell Hodges, Root & Branch. African Americans in New York & East Jersey 1613-1863 (Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1999), 130 y 333, n. 106; Thelma Wills Foote, Black and White Manhattan. The History of Racial Formation in Colonial New York City (Oxford: Oxford University Press, 2004), 149, 274, n. 141. Foote se equivoca al indicar que Miranda demandó al hijo de su propietario fallecido porque el último había estipulado en el testamento el derecho de Miranda a comprar su libertad. Ibid. , 149. Por otra parte, el cartagenero nunca fue declarado preso ni esclavo, como afirma la autora en una nota. Ibid. , 274.

35Carlo Ginzburg, The Cheese and the Worms. The Cosmos of a Sixteenth-Century Miller . Trad. por John y Anne Tedeschi (Harmondsworth: Penguin Books, 1982), XX-XXI.

Capítulo 1

A bordo del María Luisa

Cuando grande seas,que un día serás,te irás —¡quién lo duda! —solito a viajar,y mamá la viejase pondrá a cantar,a cantar cancionesque tú ya no oirás,con nieve de espuma,con sol y con sal,con sal de las olas,con sol de la mar...

Gregorio Castañeda Aragón,

“Canción para el niño que nació en el mar”

Si prestamos nueva atención a la instancia y al resto de la documentación en la que se relata el caso de Juan Miranda desde el comienzo, notaremos que a este principio le faltan detalles. 1Por ejemplo, nos enteramos de que María Luisa era el nombre del barco donde Miranda viajaba a Margarita, pero no se registra la identidad de la embarcación donde el adolescente llegó a Nueva York. Tampoco se especifica el año de su arribo a esta ciudad. Asimismo, la edad del joven cuando lo apresan en las costas de Coro y lo llevan a Curazao es imprecisa: quince o dieciséis años. No obstante, como Miranda declara que tiene treinta y seis años en 1755, una sustracción nos permite deducir que debió nacer en 1719. Si a este número le añadimos quince, el año de llegada a Nueva York habría sido 1734; pero, si le sumamos dieciséis, el resultante sería 1735. En este cálculo, debería entrar, además, el tiempo que pasó prisionero en Curazao, que también es elusivo en la instancia: seis o siete meses. En síntesis, habrá que realizar algunas pesquisas para lograr una mayor precisión de estos detalles faltantes e, incluso, sugerir razones de su opacidad.

En otro orden, la ruta que la instancia de Miranda delinea no parece lógica. Ciertamente, no se declara que el adolescente se hubiera embarcado en Cartagena, sino que nació en Cartagena, y que se dirigía a La Habana. Pero supongamos que, como se quiere dar a entender en la documentación, el muchacho hubiera abordado el María Luisa en su lugar de nacimiento con destino a Cuba. ¿Por qué, siendo Cartagena un puerto nuclear de tierra firme, 2y desde donde Miranda habría podido hacer un viaje directo a La Habana, el joven se dirigía a Margarita? Este era un puerto menor, de una isla al este de la costa venezolana, y, además, ubicado en dirección opuesta tanto al implícito puerto de salida como al de destino ( figura 1). ¿Por qué tenía que hacer escala y trasbordo en Margarita para embarcarse hacia La Habana?

Читать дальше