Beispiel:

Unternehmer A stellt eine Sache, auf die U ein Patent hat, gewerbsmäßig her. Hierbei wird neben § 9 PatG auch das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb, ein sonstiges Recht im Sinne des § 823 I BGB, verletzt. Die letztere Vorschrift kommt hier als lex generalis nicht zur Anwendung, da wir in § 9 PatG eine Sondervorschrift haben.

Drücken wir es einmal anders aus: Das Konkurrenzproblem Sonderschutzrechte – BGB ist nach dem Prinzip der Subsidiarität zu lösen. Die Regeln des BGB sind subsidiär. Sie dürfen im Rahmen der Sonderschutzrechte nicht angewendet werden. Ausnahmen hiervon sind nur dann zulässig, wenn ergänzend Lücken zu schließen sind, die durch die Sonderschutzrechte nicht gedeckt und dennoch regelungsbedürftig sind. Für die Annahme derartiger Ausnahmefälle bedarf es jedoch konkreter Anhaltspunkte (BGH, GRUR 2009,871 – Ohrclips).

4

Wie sich in den Sonderprivatrechtsbereichen des Arbeits- und des Handelsrechts einige Gebiete finden, die dem öffentlichen Recht angehören (z.B. das Arbeitsschutzrecht sowie die Pflichten zur Anmeldung beim Handelsregister und zur Führung von Handelsbüchern), so gibt es auch bei den gewerblichen Schutzrechten Bereiche, die öffentliches Recht sind. Es sind dies zum Beispiel die zur Entstehung des Patent-, Gebrauchsmuster-, eingetragenen Design- und Markenrechts erforderliche Mitwirkung des Deutschen Patent- und Markenamtes oder die Strafbarkeit bei vorsätzlicher Verletzung der gewerblichen Schutzrechte. Auch im Urheberrecht und im UWG finden sich Teilbereiche öffentlichen Rechts, insbesondere strafrechtliche Vorschriften.

D. Charakterisierung des Urheberrechts und des Gewerblichen Rechtsschutzes

5

Gegenstand des Urheberrechts und des Gewerblichen Rechtsschutzes sind keine körperlichen Gegenstände im Sinne von § 90 BGB, keine Materie. Man spricht daher von Rechten an unkörperlichen Gütern (sog. Immaterialgüterrechte), auch von Rechten an verselbstständigten Geistesgütern. Verdeutlichen wir uns das an einem Beispiel:

Ein Künstler erstellt ein Gemälde.

Die bemalte Leinwand, das Werkstück, ist eine Sache, ein körperlicher Gegenstand (§ 90 BGB). Hierfür gilt Sachenrecht: Der Maler ist Besitzer (§ 854 BGB) und Eigentümer (§ 903 BGB). Das Bild wird vom Künstler an einen Erwerber übereignet nach § 929 BGB. Der Maler ist gleichzeitig aber auch Schöpfer eines Kunstwerks (§§ 7, 2 I Ziff. 4 UrhG); er hat ein Urheberrecht in Bezug auf dieses Werk erworben (§ 1 UrhG).

Wir sehen also, dass hier Sachenrecht und Urheberrecht nebeneinander treten: Einerseits das Sachenrecht in Bezug auf den körperlichen Gegenstand, das Werkstück (das Gemälde), andererseits das Urheberrecht in Bezug auf das Werk, den unkörperlichen Gegenstand, das Immaterialgut. Wie wir später erkennen werden, kann das Sachenrecht (Eigentum) eine Begrenzung durch das Urheberrecht erfahren ( Rn. 60, 61).

Obiges Beispiel hätte auch anders gewählt werden können, etwa so: Ein Erfinder konstruiert und baut eine technische Anlage und erwirbt hierfür einen Patentschutz. In Bezug auf die Maschine als körperlichen Gegenstand gilt Sachenrecht. Daneben tritt das Patentrecht, es bezieht sich auf das unkörperliche Gut, die Erfindung.

Entsprechendes gilt für die anderen Sonderschutzrechte des Gewerblichen Rechtsschutzes.

Wir erkennen also, dass das Urheberrecht und die Sonderschutzrechte des Gewerblichen Rechtsschutzes einerseits und das Sachenrecht andererseits selbstständig nebeneinander stehen.

6

Urheberrecht, Patent, Gebrauchsmuster, eingetragenes Design und Marke sind subjektive private Rechte, also von der Rechtsordnung dem Einzelnen eingeräumte Rechtspositionen. Sie sind Ausschließlichkeitsrechte, absolute Rechte, wirken also gegen jedermann. Wir können sie mit dem Sacheigentum vergleichen. Ebenso wie dieses haben sie einen

| - |

positiven Inhalt: nur der Inhaber hat die Verfügungsbefugnis; |

| - |

negativen Inhalt: ein unberechtigter Dritter hat diese Befugnis nicht; er darf die Rechte nicht ausbeuten, darf nicht nachahmen. Tut er dies doch, so hat der Inhaber der genannten Rechte gegen ihn Abwehransprüche, insbesondere solche auf Unterlassung, u.U. auf Schadenersatz; |

| - |

durch strafrechtliche Sanktionen gesicherten Schutz. |

Das UWG hingegen ist anders strukturiert. Es stellt in §§ 3, 7 UWG allgemeine Verhaltensnormen auf: Unzulässigkeit unlauterer geschäftlicher Handlungen. Diese Vorschriften i.V.m. § 8 UWG sind vergleichbar mit § 823 BGB; bei allen geht es um r e l a t i ve Rechte . Einige öffentlich-rechtliche Vorschriften gibt es allerdings auch hier, nämlich die Straf- und Bußgeldnormen der §§ 16 und 20 UWG.

Auch das GeschGehG folgt einer eigenen Logik der subjektiven Rechte. Es sichert dem Inhaber eines Geschäftsgeheimnisses (§ 2 GeschGehG) zu, dass kein Dritter ein Geschäftsgeheimnis ohne strafrechtliche oder zivilrechtliche Rechtsfolgen erlangen, nutzen oder offenlegen darf (§ 23 GeschGehG).

7

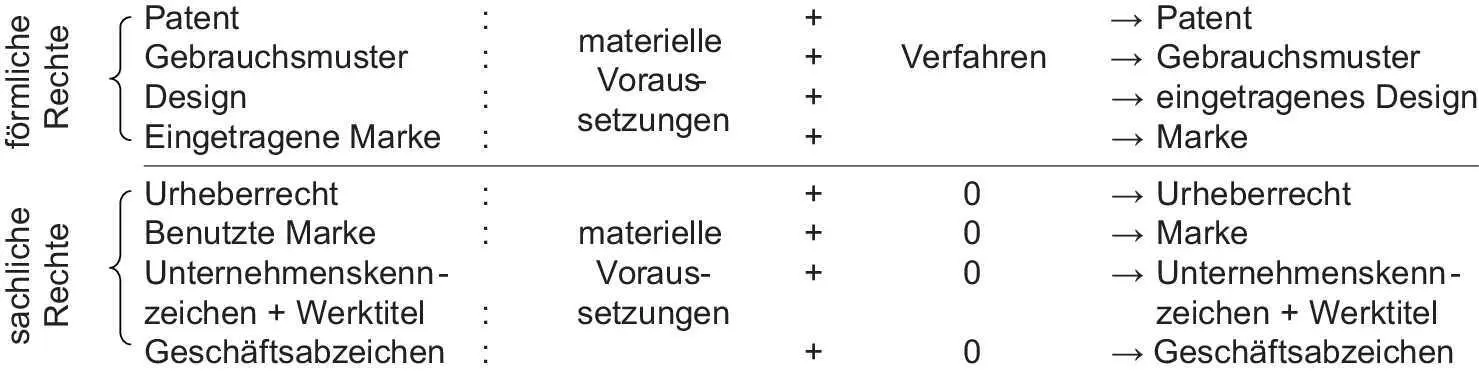

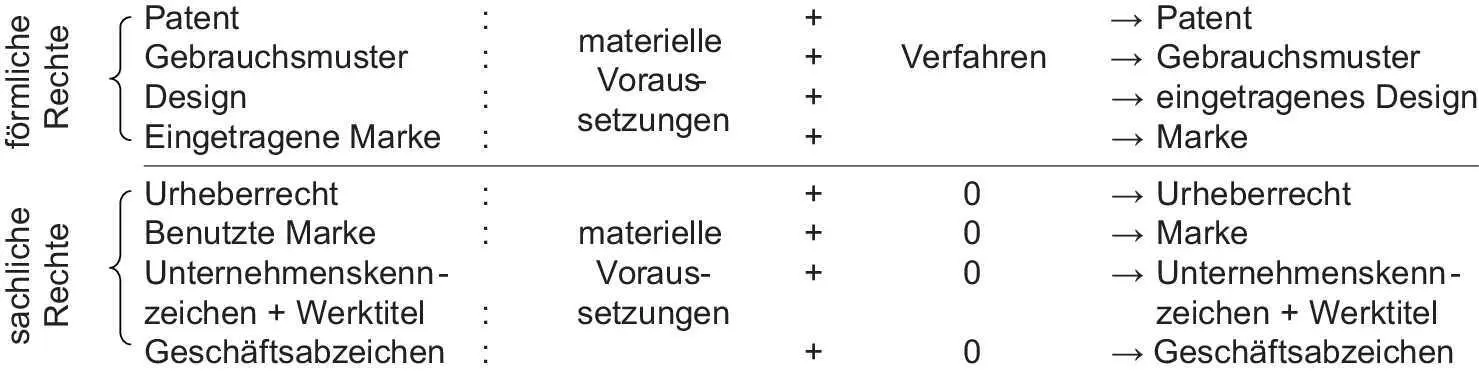

Zum einen können Schutzrechte durch den formalen Staatsakteiner Verleihung, Erteilung, Registrierung entstehen. Dabei stellt der Bürger bei der zuständigen Behörde zunächst einen Antrag, diese prüft bestimmte Voraussetzungen und schließlich entsteht das Recht. Man spricht hier von förmlichen Rechten. Zu diesen gehören: Patent, Gebrauchsmuster, eingetragenes Design und eingetragene Marke.

Zum anderen können Rechte auf einer sachlichen Grundlageberuhen, etwa einer Schöpfung, einer Benutzung, einer „Verkehrsgeltung“. Hier erfolgt kein Verfahren, also keine Förmlichkeit, kein Antrag, keine amtliche Prüfung, keine behördliche Erteilung oder Registrierung. Man bezeichnet diese als sachliche Rechte. Solche sind: das Urheberrecht, die benutzte Marke (§ 4 Ziff. 2 MarkenG), Unternehmenskennzeichen und Werktitel (§ 5 I MarkenG) sowie Geschäftsabzeichen (§ 5 II, 2 MarkenG).

Daraus ergibt sich folgender Überblick (Abb. 2) über die Entstehungstatbestände:

Abb. 2: Entstehungstatbestände

[Bild vergrößern]

F. Verhältnis vom Urheberrecht zu den Sonderrechten des Gewerblichen Rechtsschutzes

8

Auch wenn das Urheberrecht und der Gewerbliche Rechtsschutz gewisse Parallelen aufweisen, so erfahren die beiden Rechtsgebiete dennoch eine unterschiedliche dogmatische Einordnung. Das Urheberrecht liegt auf kulturellem Sektor, der Gewerbliche Rechtsschutz, wie sein Name sagt, auf dem gewerblichen Bereich.

Dies darf aber nicht dahingehend aufgefasst werden, dass mit gewerblichen Unternehmen nur Rechte des gewerblichen Rechtsschutzes verbunden sein könnten. Es ist im Einzelfall durchaus möglich, dass im geschäftlichen Bereich Urheberrechte entstehen können.

Beispiel:

Ein Unternehmer hat für seinen Betrieb einen künstlerisch gestalteten Werbeprospekt entwickelt: Urheberrecht nach §§ 1, 7, 2 UrhG.

Maßgebend, ob ein Urheberrecht entsteht, ist allein, ob die materiellen Voraussetzungeneines Werkes vorliegen (§ 2 UrhG). Ist dies der Fall, so ist es nicht urheberrechtsschädlich, wenn dabei weitere Zwecke verfolgt werden, wie hier etwa Werbezwecke.

9

Das bedeutet jedoch nicht, dass nicht an ein- und demselben Gegenstand sowohl ein Urheberrecht als auch ein technisches Schutzrecht bestehen könnte. Es ist möglich, dass das gleiche Produkt – etwa ein Bilderrahmen, eine Schnalle – durch seine ästhetische Form eine persönliche geistige Schöpfung darstellt (§ 2 II UrhG) und außerdem durch seine technischen Funktionen die Rechtsvoraussetzungen eines technischen Schutzrechtes erfüllt. Die Abgrenzung im Einzelfall kann recht schwierig sein, vor allem bei den Werken der angewandten Kunst (§ 2 I Ziff. 4 UrhG), die Gebrauchszwecken dienen. Bei solchen Gebrauchsgegenständen muss – über die technisch notwendigen oder auch nur technisch bedingten Gestaltungsmerkmale hinausgehend – ein durch eine künstlerische Leistung geschaffener ästhetischer Gehalt ( Rn. 23 ff.) vorliegen, um als Werk im Sinne von § 2 II UrhG anerkannt zu werden. Bei der Formgestaltung eines Kletternetzes sah der BGH eine derartige künstlerische Leistung nicht. Die Formgestaltung dieses Klettergerätes mag man zwar als eine technische Leistung betrachten, jedoch nicht als eigenschöpferisches Kunstwerk (BGH, 12.5.2011, Az. I ZR 53/10 – Seilzirkus).

Читать дальше