Caminamos y en la playa no hay nadie, solo un montón de caracoles que casi forman un colchón. Los hay de todos los colores y formas. Me agacho y junto cuantos puedo, hasta que descubro que son tantos que tengo que empezar a elegirlos.

Los rosas y blancos son mis preferidos, y si tienen un poco de violeta, se convierten en mi tesoro.

Los que hacen ruido y son chiquitos me gustan.

Las piedras raras pueden ser amuletos para papá o mamá, los adultos siempre necesitan algo que les haga creer en la magia.

—¡Papááááááá!

No sé por qué tarda tanto. Viene con su paso lento y apenas lo veo allá a lo lejos.

No sé cómo hace para no saltar, seguro se está conteniendo para dejarme jugar. Pero este bidón pesa mucho y ya no lo puedo arrastrar.

—Vení, te lo cambio, que tenés muchos —dice dándome el suyo casi vacío. Tendría que haber traído a la Naranja, mi yegua favorita, ella es una gran ayuda cuando las tareas incluyen caminatas por la playa y zanahorias de recompensa.

Volvemos. Tengo un botín de caracoles en el deck debajo de la parrilla, no puedo dejar de sonreír. Espera a que le muestre a mamá todo lo que junté. Es el mejor día de todos.

El aire y las golondrinas

—¡Asia! ¡Asia! —gritaba Fran desde el medio del patio.

No es que no lo escuchara, simplemente intentaba evitar el choque entre Juanita y Felu en el transitado tobogán del jardín.

—¿Todo bien, Fran? Ahora te ayuda Sami —dije al tiempo que hacía señas a mi compañera de equipo. Aunque yo fuera la maestra titular, nunca me sentí cómoda con la jerarquía. Además, sé que no podría haber cumplido mi rol sin su ayuda.

Sami me guiñó el ojo en respuesta y fue cálida a contener a Francisco, que, de todas formas, no parecía estar en problemas.

—Juani, esperamos el turno así podemos jugar todos —dije volviendo a mi función de poner orden en el tobogán, mientras sostenía a Felu hasta que perdiera el miedo.

Dos minutos más tarde, un tirón en el delantal demandó mi atención. Los ojos de Francisco me miraban atentos y serios como solo pueden los de un niño de dos años y medio que tiene muy claras sus prioridades en la vida.

—Sami no me entiende —alegó con compungida expresión.

—¿Cómo que no te entiende? ¿Qué pasó?

—Quiero ver las golondinas —respondió señalando el centro del patio. No señaló el cielo, señaló el piso. Y fue esta clara indicación la que desorientó a mi compañera.

La ternura atravesó todo mi cuerpo. Buscar las golondrinas era una actividad que disfrutábamos en las mañanas de sol. Consistía en acostarse en el piso y mirar el cielo a la espera de que aparecieran para exhibir su alma migratoria.

—Tenés razón, vamos —dije retomando mi lenguaje de señas con Sami para hacer el cambio.

Claro que sí, era tiempo de simplemente admirar el vuelo.

Son casi las once de una mañana de invierno, ayer no dormí. Tengo un cuarto nuevo que da al jardín. Mi compañero me dejó un par de llamadas que aún no estoy lista para escuchar.

Está ocurriendo, al fin. Puedo ver la luz al final del túnel, me escribió como si leyera mi mente, eligiendo no preguntar pero acompañando mi silencio.

¿Será que tengo miedo a ver la vida?

Me acostumbré tanto a la penumbra de una herida que casi casi quiero quedarme abrazada y fingir que acá no pasó nada. Sin embargo, acá estoy.

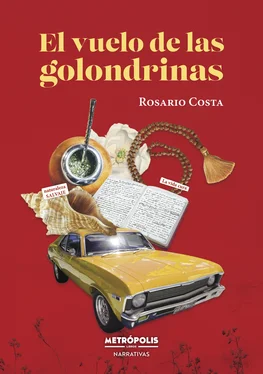

Es enero, hace casi un año que viajo y estoy en casa. Planeo un nuevo destino, la publicación de un libro y un sinfín de aventuras.

Jamás creí que los sueños se cumplían con simples elecciones, pero lo siento en la piel: los sueños se cumplen cuando elegimos, una y otra vez. Eligiéndote a vos, por sobre todas las cosas para llenarte de amor, con la tranquilidad de que viniste a este mundo a ser feliz, a disfrutar y a vivir.

Por muchísimo tiempo temí no saber qué sería de mi vida. Me desesperaba no tener el control. Estudié Veterinaria y Psicología. Hice diversas terapias alternativas. Buscaba sin cesar para ver dónde estaba la vida que se me había perdido. Buscaba un sentido, una pasión, pero nada afuera podía darme las respuestas. Nada afuera podía asegurarme que las cosas iban a salir bien y, sobre todo, nada ni nadie podía elegir por mí. Al menos, nadie podría elegir por mí y hacerme feliz.

En este camino, en el que cada paso valió la pena, lo más simple y lindo que descubrí es que no hay forma de controlar el futuro. Que lo impensado es lo más lindo, y que las curvas son lo rico de la vida.

Una vez escuché una analogía sobre las mujeres latinas y sus cuerpos, sobre cómo mostraban la apertura a los ciclos, es decir, los ciclos que viven los cuerpos que laten de acuerdo con los ritmos de la naturaleza. Las curvas que permiten un nacimiento, una gestación, una lactancia. Las curvas que permiten hacer el amor, gozar de un buen plato de pasta o de un beso carnoso y sin pudor. Las curvas que permiten el baile de carnavales.

Recuerdo pensar: y yo que siempre creí que las curvas significaban que algo andaba mal, digo, que algo estaba fuera de control.

Pienso que mi vida tomó su curva, dejó el control y siguió el vuelo de la golondrina hasta su próxima migración.

Estoy sentada en la terraza en mi jardín. Me preparo unos mates y me pongo a escribir. Es de esos días en los que, luego de tres pavas de mate, sigo en la misma página y me pregunto si no debería dedicarme a ser vendedora, visto que se me da muy bien la “charla”.

Un centenar de golondrinas se posa en el pino que abunda en la Toscana, es un poco distinto del pino de la montaña, y no logro recordar su nombre. El cielo está limpio y celeste. Es invierno, pero me despojé de vestiduras para sentir el calor que hace tiempo no sentía en Florencia. Empiezan a volar, de acá para allá y de allá para acá.

Entre su sonido y la increíble cantidad que revolotea, parecen expresar algo.

¿Qué me están queriendo decir?

Esa noche soñé con vos, Álvaro. Me diste un enorme abrazo. Te reías, te reías como un loco. Nos tiramos al mar.

Sabía muy bien que mi hermano había muerto años atrás, pero era tan real.

Papá me acompañó a la playa y ahí estabas, en la orilla, parecía esa de Mar Azul o la de La Pedrera, que nos alojó tantos veranos entre vecinos y amigos. Jugabas al vóley. Me mirabas, como si me estuvieras esperando. Me abrazaste y me levantaste por los aires, riendo a carcajadas. Con tu metro noventa, yo parecía minúscula a tu lado. Me hacías girar, tu hermanita había crecido. Me tiraste al mar, como cuando éramos chicos. Las olas salpicaban ese revoltoso celeste, se me mezclaban las lágrimas con la alegría. Sabía que te estaba despidiendo, era una sensación agridulce. Pero estabas tan feliz que reía también. De la emoción, de la felicidad, del sinfín de emociones que se había desplegado entre dejarme vivir y dejarte morir.

Supe solo entonces que una parte mía te siguió, como hacen las golondrinas, esas que llevan las almas al cielo y son leales a sus raíces. Pero otra parte mía quizá se detuvo ahí, en aquel verano de noviembre cuando te fuiste de mis pagos y de la Tierra. Solo entonces supe que despedirte era la única forma en que podía volver a pisar tierra firme. A disfrutar esta vida llena de sensaciones, de amor, de dolor, de angustia, de pasión y de vida.

Nada es justo cuando se trata de una muerte temprana. Nada es justo cuando pensamos en el sinfín de mandatos con los que nacemos, pero no sería quien soy si no fuera por cada uno de los momentos que me trajeron hasta acá. Los buenos y los no tan buenos.

Читать дальше