Por último, es también necesario referirse a la unidad estructural del microrrelato, característica que, como bien se ha señalado, se remonta a los postulados formulados originalmente por E. A. Poe en relación con el cuento 18. En este caso, se trata de una característica vinculada al efecto de totalidad que produce el microrrelato en el lector de manera análoga a como ocurre con el cuento y otros géneros que históricamente fueron asociados a él, como el poema 19. En tal sentido, la unidad estructural está indisolublemente ligada a la brevedad de esta forma narrativa la cual se modela desde el mismo momento de su gestación: el microrrelato no existe como una forma fragmentaria extraída de un texto de dimensiones mayores a él y tal concepción implica un desconocimiento de su funcionamiento como forma 20. Por otra parte, es de presumir que la concepción extendida y errónea acerca del pretendido “fragmentarismo” del microrrelato se deba a aquella otra que, en su momento, originó una confusión entre los límites que separan al cuento de la novela. Desde esta perspectiva, el fragmentarismo expresa un desconocimiento del funcionamiento estructural del microrrelato como forma narrativa y la incomprensión de los mecanismos que hacen posible su distinción de otras modalidades narrativas. Por otra parte, la brevedad —y, extensión, la “hiperbrevedad” referida por Lagmanovich (2006)— opera como un factor que contribuye al efecto de deslumbramiento o revelación que produce en el lector y, con ello, a la concentración y mayor densidad del microrrelato. Aun cuando se trata de un rasgo que —una vez más— comparte no solo con el cuento sino con el poema, se hace necesario examinar de qué manera el efecto de totalidad asume en el microrrelato una nueva configuración en base a la reutilización de recursos tales como la parodia, la ironía, el ingenio, la intertextualidad entre otros.

Bajtín, M. (1991). Teoría y estética de la novela (trad. H. Kriúkova y V. Cazcarra). Madrid: Taurus Ediciones.

Bernard, S. (1959). Le poème en prose. De Baudelaire jusqu´à nos jours . París: Librairie Nizet.

Calvo Revilla, A. (2012). Delimitación genérica del microrrelato: microtextualidad y micronarratividad. En A. Calvo Revilla y J. de Navascués (Eds.), Las fronteras del microrrelato español e hispanoamericano (pp. 15-36). Madrid: Iberoamericana/Vervuert.

Cortázar, J. (1997). Algunos aspectos del cuento. En C. Pacheco y L. Barrera Linares (Comps.). Del cuento y sus alrededores: aproximaciones a una teoría del cuento (pp. 379-396). Caracas: Monte Ávila Editores.

Estébanez Calderón, D. (2004). Breve diccionario de términos literarios . Madrid: Alianza.

Friedman, N. (1997). ¿Qué hace breve un cuento breve? Traducción de Carlos Pacheco. En C. Pacheco y L. Barrera Linares (Comps.). Del cuento y sus alrededores: aproximaciones a una teoría del cuento (pp. 85-105). Caracas: Monte Ávila Editores.

Gómez Trueba, T. (2012). Entre el libro de microrrelatos y la novela fragmentaria: un nuevo espacio de indeterminación genérica. En A. Calvo Revilla y J. de Navascués (Eds.). Las fronteras del microrrelato español e hispanoamericano (pp. 37-51). Madrid: Iberoamericana/Vervuert.

Jauss, H. R. (1976). La historia de la literatura como provocación a la ciencia literaria . Traducción: Godó Costa. Barcelona: Península.

Lagmanovich, D. (2006). El microrrelato. Teoría e historia . Palencia: Menoscuarto.

Lagmanovich, D. (2007). El microrrelato hispanoamericano . Bogotá: Universi dad Pedagógica Nacional.

Mignolo, W. (1984). La figura del poeta en la lírica de vanguardia. En V. Huidobro, O. Girondo y O. Paz. Textos, modelos y metáforas . Veracruz: Universidad Veracruzana.

Pacheco, C. (1997). Criterios para una conceptualización del cuento. En C. Pacheco y L. Barrera Linares (Comps.). Del cuento y sus alrededores: aproximaciones a una teoría del cuento (pp. 13-28). Caracas: Monte Ávila Editores.

Poe, E. A. (1987). Ensayos y críticas (trad., introd. y notas de Julio Cortázar). Madrid: Alianza Editorial.

Roas, D. (2012). Pragmática del microrrelato: el lector ante la hiperbrevedad. En A. Calvo Revilla y J. de Navascués (Eds.). Las fronteras del microrrelato español e hispanoamericano (pp. 53-63). Madrid: Iberoamericana/Vervuert.

Siles, G. (2007). El microrrelato hispanoamericano: la formación de un género en el siglo XX . Buenos Aires: Corregidor.

Valadés, E. (1997). Ronda por el cuento brevísimo. En C. Pacheco y L. Barrera Linares (Comps.). Del cuento y sus alrededores: aproximaciones a una teoría del cuento (pp. 281-289). Caracas: Monte Ávila Editores.

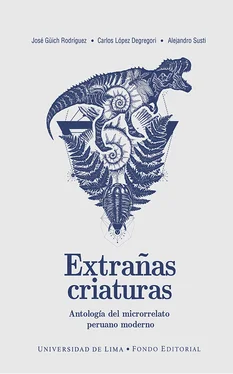

Capítulo 2

Breve panorama de la muestra antológica

Carlos López Degregori

La presente antología ofrece al lector una selección de microrrelatos y prosas breves de ficción publicados por autores peruanos a lo largo de un extenso periodo de tiempo que podríamos situar en la modernidad y posmodernidad de nuestra literatura y que se extiende aproximadamente desde mediados de la década de los años cincuenta del pasado siglo hasta la actualidad. Es posible, desde nuestra perspectiva de lectores, reconocer microrrelatos en algunos autores anteriores, aunque no fue el propósito con el que fueron concebidos dichos textos. Basta considerar los casos de los Poemas en prosa de César Vallejo o muchas prosas de Xavier Abril. En ellos el lirismo coexiste al lado de un componente narrativo: la anécdota o episodio que originan el relato se representa a través de una mirada fuertemente subjetivizada y personal, a la vez que el lenguaje se convierte en protagonista fundamental del proceso de escritura.

En Vallejo véanse, por ejemplo, “La violencia de las horas”, “El momento más grave de la vida” y “Nómina de huesos”, originalmente incluidos en los Poemas en prosa , en los cuales la prosa parece alternar con el ritmo y la cadencia propias del verso. Es también notoria en estos la constante experimentación que realiza el poeta con el lenguaje —rasgo propio de las vanguardias poéticas— que Vallejo supo conducir con maestría única. En tal sentido, las prosas vallejianas ilustran una voluntad por la experimentación que trasgrede los límites establecidos por la teoría aristotélica de los géneros:

Se pedía a grandes voces:

—Que muestre las dos manos a la vez.

Y esto no fue posible.

—Que, mientras llora, le tomen la medida de sus pasos.

Y esto no fue posible.

—Que piense un pensamiento idéntico, en el tiempo en que un cero permanece inútil.

Y esto no fue posible.

—Que haga una locura.

Y esto no fue posible.

—Que entre él y otro hombre semejante a él, se interponga una muchedumbre de hombres como él.

Y esto no fue posible.

—Que le comparen consigo mismo.

Y esto no fue posible.

—Que le llamen, en fin, por su nombre.

Y esto no fue posible.

“Nómina de huesos”, Poemas humanos (Vallejo, 1983)

Situadas también en el territorio de la vanguardia pero con un sesgo netamente surrealista, las prosas de Xavier Abril se abocan a la exploración del subconsciente y el interés por temas tales como el cuerpo, el sexo, el sueño, la muerte y la locura, siempre a través de un lenguaje plagado de imágenes sorprendentes en las que se funden lo onírico y lo real. Transcribimos a continuación “Elogio de la locura”:

La locura es mi constante existencia. Vivo de mi locura. La locura es mi clima. Por todas partes yo voy a la locura.

Читать дальше