1.2.2 Teilhabe im Sozialraum

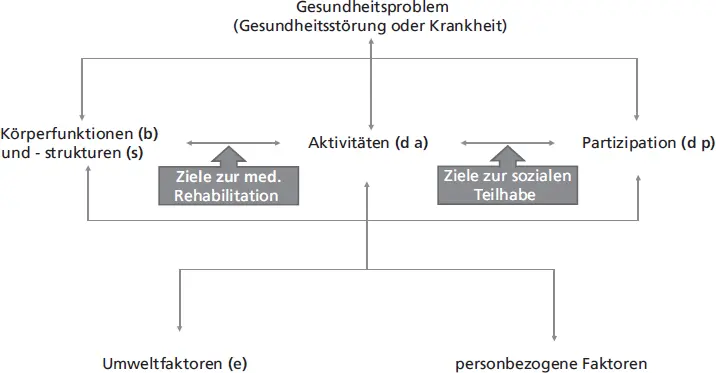

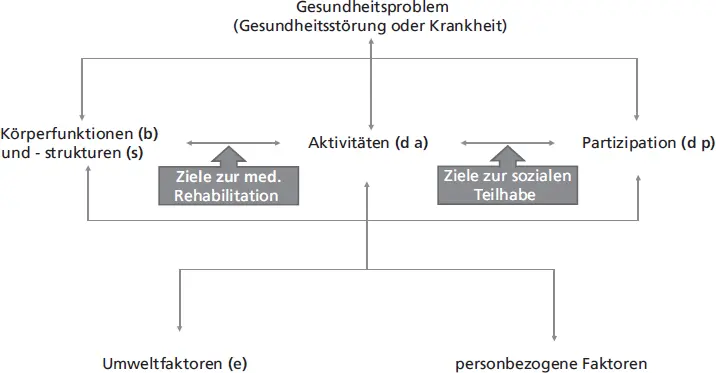

Teilhabe als »Einbezogensein« in eine Lebenssituation ist in diesem Verständnis keine Fähigkeit, wie dies im alten Recht angenommen wurde. Teilhabe in diesem Verständnis ist das Ergebnis einer Wechselwirkung, also eine Form der Interaktion. 8 Eine Person mit einem Gesundheitsproblem interagiert vor dem Hintergrund ihrer persönlichen Besonderheiten und ihrer Lebensgeschichte (personbezogene Faktoren) in den für sie wichtigen Lebensbereichen. Ist die Leistungsfähigkeit der Person beeinträchtigt, so kann Teilhabe ermöglicht werden, indem diese durch Maßnahmen der medizinischen Rehabilitation erhöht oder eine Verschlechterung vermieden wird. Diese Wechselwirkung ist im bio-psycho-sozialen Modell als Wechselpfeil zwischen den Körperfunktionen und -strukturen und den Aktivitäten abgebildet. Außerhalb der Leistungen zur medizinischen Rehabilitation wird Teilhabe als Schaffung eines Kontextes begriffen, der an die individuelle Leistungsfähigkeit der Person angepasst ist. 9 Dieses Wirken ist im bio-psycho-sozialen Modell zwischen den Aktivitäten und der Partizipation abgebildet.

Die Möglichkeiten einer Person teilzuhaben beziehen sich also grundsätzlich auf die Zugänglichkeit der Umwelt. Die für die Person relevante Umwelt, in deren Rahmen

Abb. 1.9: Ziele von Hilfen im bio-psycho-sozialen Modell

Leistungen zur sozialen Teilhabe erbracht werden, ist der Sozialraum. 10

Um zu klären, welche Zugänge für die betroffene Person relevant sind, also an welchen Stellen der Sozialraum nicht auf die Leistungsfähigkeit der Person eingerichtet ist, kommt dem Willen der Person eine zentrale Bedeutung zu. Das Wollen ist in diesem Zusammenhang ein Streben zu etwas, innerhalb dieses Strebens entwirft sich die Person auf ihre Zukunft, was nach Fuchs maßgeblich durch die Möglichkeit gekennzeichnet ist. Das Wollen bezieht sich in diesem Zusammenhang auf den Lebensentwurf, also auf die Möglichkeiten – in Sprache von ICF und UN-BRK auf die Zugänge – zu wählen, wo, wie und mit wem jemand leben möchte.

Zugänge stellen demnach sowohl die individuellen als auch die infrastrukturellen Umweltbedingungen ins Zentrum der Betrachtung. Die Möglichkeiten zur selbstbestimmten und gleichberechtigten Teilhabe hängen in hohem Grad von der Verfügbarkeit und Nutzbarkeit der sozialen Dienste (Teilhabebericht der Bundesregierung, 2013, S. 186) und der Zugänglichkeit des Sozialraums ab.

1.3 Die Ermittlung des individuellen Hilfebedarfs in Anwendung des bio-psycho-sozialen Modells der ICF nach dem SGB IX

Die Bedarfsermittlung hat zum Ziel, die Bedarfe der leistungsberechtigten Personen, ausgehend von ihren Lebensvorstellungen und Wünschen, konsensorientiert abzubilden. Dieser Bedarf ist die Grundlage, um Leistungen (als sozialrechtlicher Sachverhalt) fachlich und personenzentriert zu begründen. 11

Es besteht ein Bedarf, wenn angemessene Teilhabeziele wegen einer körperlichen, geistigen, psychischen oder einer Sinnesbeeinträchtigung nicht ohne personale oder sächliche Hilfen erreicht werden können.

Um die individuellen Bedarfe zu ermitteln, sprechen die Fachkräfte mit den Menschen mit Beeinträchtigungen. An diesem Gespräch können weitere Menschen beteiligt werden, wenn die leistungsberechtigte Person das will.

In der Bedarfsermittlung sprechen Menschen miteinander über Situationen, um zu klären, welche Unterstützung die betroffene Person in diesen Situationen braucht und haben will.

Als gemeinsame Grundlage des Gesprächs dient das bio-psycho-soziale Modell der ICF. Dieses Modell gibt uns eine Grammatik, mit der wir die Situation der leistungsberechtigten Person beschreiben können. Die Vokabeln der ICF (die Items) können eine Orientierung bieten, was in welchem Lebensbereich wichtig sein kann (Schuntermann, 2005).

Zentral für die Bedarfsermittlung ist die Vorstellung, dass Menschen in Situationen in ihrer Teilhabe beeinträchtigt werden können, beispielsweise wenn sie auf Barrieren stoßen oder ihnen Förderfaktoren (also Hilfen) fehlen. Ebenso ist es möglich, dass bestimmte, zur Bewältigung der Situation sinnvolle Kompetenzen noch nicht ausgebildet werden konnten bzw. Handlungsalternativen fehlen.

Bei Kompetenzen handelt es sich um verfügbare oder erlernbare Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, einschließlich der damit verbundenen Bereitschaft und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in unterschiedlichen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können. Es handelt sich somit um alle persönlichen Fähigkeiten und Verhaltensweisen, die es einem Individuum ermöglichen und erleichtern, Aufgaben nicht nur zu bewältigen, sondern auch in der Interaktion sowohl mit Einzelnen als auch in der Gruppe die gegebenen Anforderungen zu meistern und in einen in Art und Weise angemessenen und effektiven zwischenmenschlichen Umgang und Austausch zu treten (Mund, 2017). Dies erfordert eine anregende, unterstützende, zur selbstverantwortlichen Auseinandersetzung mit Anforderungen motivierende soziale, räumliche und infrastrukturelle Umwelt (Wieland 2012).

Es ist jedoch auch möglich, dass sie gleichberechtigt teilhaben können, weil es in ihrer Umwelt ausreichend Unterstützungs- und Förderfaktoren gibt oder entsprechende Kompetenzen erworben werden konnten.

Deshalb sprechen wir in der Bedarfsermittlung über diese Situationen und fragen gemeinsam mit der Person:

Was kann die betroffene Person selbst in diesen Situationen tun?

Wer oder was in der Umwelt hilft ihr in diesen Situationen?

Was braucht es noch, oder braucht es vielleicht etwas anderes?

Welche Situationen sind für wen wichtig?

1.3.1 Gespräch zur Bedarfsermittlung: die Vorbereitung

Die Bedarfsermittlung beginnt nicht mit dem Dialog. Es können drei Phasen unterschieden werden.

1. Die Vorbereitung auf das Gespräch,

2. die Durchführung des Gespräches und

3. die Nachbereitung des Gespräches.

Um gemeinsam im Gespräch herauszufinden, was wichtig ist, hilft es, wenn sich alle Beteiligten auf das Gespräch vorbereiten. Dies gilt sowohl für die leistungsberechtigte Person, Menschen, die sie unterstützen und für die Person, die die Bedarfsermittlung durchführt. Hierzu sind unter dem Punkt »Materialien« Unterlagen aufgeführt, die sich in der Praxis in den einzelnen Schritten bewährt haben. Andere oder weiterführende Materialien sowie Methoden und Materialien aus der unterstützenden Kommunikation und der Zukunftsplanung können bei Bedarf ergänzt werden.

Vorbereitung für die leistungsberechtigte Person

Als Vorbereitung für die betroffene Person kann es hilfreich sein, die eigene Lebenssituation zu betrachten und sich zu fragen: Was ist mir wichtig? Hierbei können Ergebnisse einer Zukunftsplanung, einer Biographiearbeit oder Erfahrungen aus dem Alltag helfen.

Es empfiehlt sich gemeinsam aufzuschreiben, was so bleiben soll wie es jetzt ist und was sich im Planungszeitraum verändern soll.

Materialien:

• Vorbereitungsbogen für die leistungsberechtigten Personen

• Ich-Bücher

• Fotoalben

Vorbereitung für Unterstützende aus dem Umfeld

Menschen, die eingeladen werden, den Menschen mit Beeinträchtigung zu unterstützen, können sich vorbereiten, indem sie sich überlegen: Was ist für die betroffene Person wichtig? Was kann sie gut, was nicht so gut oder vielleicht auch gar nicht? Wer oder was hilft ihr im Alltag? Welche Interessen und Hobbys hat die Person?

Materialien:

• Vorbereitungsbogen für die leistungsberechtigten Personen und nahestehenden Personen

Читать дальше