»Besondere Wohnformen« sind negativ besetzt, sie sind ein »unerwünschter Sonderfall«, weil sie sich von der gesellschaftlichen Normalität des Lebens in einer eigenen Wohnung unterscheiden. Erforderliche Hilfen und Unterstützung sollen dorthin gebracht werden, wo die Menschen leben und wohnen und wo und mit wem sie wohnen und leben wollen.

Bisher stationäre Angebote stehen dagegen für ein bestimmtes Maß struktureller Abhängigkeit der Bewohnerinnen von der Institution und für die Einschränkung selbstbestimmter Lebensführung. Dies ist beispielsweise daran zu merken, dass nicht die Bewohner selbstbestimmt darüber entscheiden, welche Betreuungsleistungen sie in welcher Art und Weise wann und von wem in Anspruch nehmen, sondern die Mitarbeitenden der Organisation. Auch, dass sie gezwungen werden, Unterstützungsleistungen in der Regel mit anderen Personen in Anspruch zu nehmen, kann ein entsprechendes Merkmal sein.

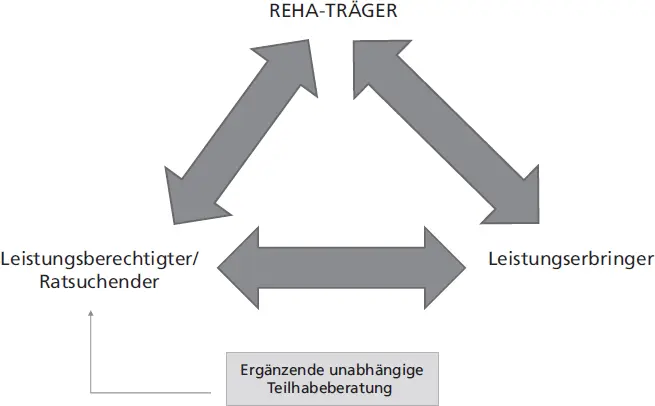

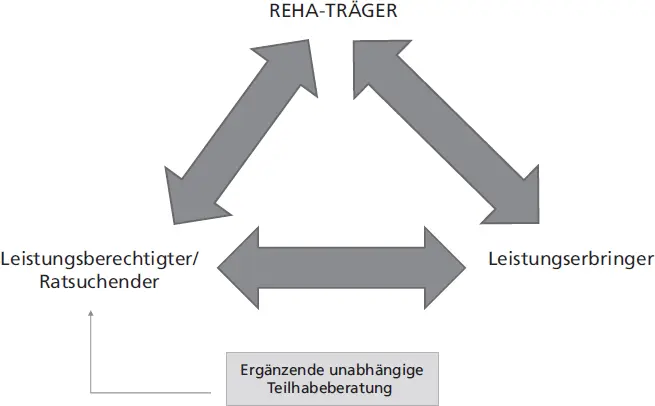

Um die Wahlfreiheit und die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung zu stärken, wurden »Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatungsstellen« (EUTB) ( www.teilhabeberatung.de) aufgebaut. Diese Beratungsstellen beraten unabhängig von wirtschaftlichen Interessen und sind den »Betroffenen gegenüber verpflichtet« (ebd., S. 16) (  Abb. 1.3).

Abb. 1.3).

Mit dem »Budget für Arbeit« und der Einführung »anderer Leistungsanbieter« neben den Arbeitsbereichen der Werkstätten für Menschen mit Behinderungen sollen neue Möglichkeiten und Impulse für eine selbstbestimmte Teilhabe am Arbeitsleben geschaffen werden. »Den Menschen mit Behinderung im erwerbsfähigen Alter wird ein Weg in Richtung allgemeinem Arbeitsmarkt eröffnet, ohne zuvor den Nachweis der individuellen Erwerbsfähigkeit führen zu müssen« (ebd., S. 32).

Zugang zu Werkstätten für Menschen mit Behinderung sowie zu Leistungen anderer

Abb. 1.3: Stärkung der Menschen mit Behinderung durch unabhängige Beratung (Bundesministerium für Arbeit und Soziales, FAQ, S. 15).

Leistungsanbieter haben Menschen, »die wegen Art und Schwere der Behinderung nicht, noch nicht oder nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein können« und ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeit erbringen können. Im Gegensatz zu den Werkstätten haben »andere Leistungsanbieter« »keine Aufnahmeverpflichtung und es gibt für sie kein Einzugsgebiet« (BAGüS, 2019, S. 6). Das Budget für Arbeit beschreibt eine Leistung, die Menschen mit Behinderung eine Tätigkeit am ersten Arbeitsmarkt ermöglichen soll. Das Budget stellt bei Vorliegen eines sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisses einen »Lohnkostenzuschuss an den Arbeitgeber zum Ausgleich der Minderleistung der beschäftigten Person« (ebd., S. 13). Die Bezugsgröße liegt bei bis zu 75 % des vom Arbeitgeber gezahlten Arbeitsentgeltes.

1.1.3 Dritte Reformstufe: Weitere Verbesserungen beim Eigenbeitrag und Trennung der existenzsichernden Leistungen von den Fachleistungen der Eingliederungshilfe

Mit der dritten Reformstufe wurde der Vermögensfreibetrag erneut angehoben, außerdem werden nun Partnereinkommen und -vermögen nicht mehr berücksichtigt.

In diese Reformstufe fällt auch die Trennung von den Fachleistungen der Eingliederungshilfe und den existenzsichernden Leistungen. Diese Veränderung wirkt sich vor allem auf die bisherigen Wohnheime aus, da mit diesem Schritt die pauschale Vergütung der Wohnangebote wegfällt und aus Mitteln der Eingliederungshilfe nur noch die Fachleistungen vergütet werden. Diese Trennung ist in den Worten des BMAS nicht weniger als ein »kompletter Systemwechsel« (BMAS, 2018, S. 2), der sich dadurch auszeichnet, dass der individuelle Bedarf für die Bestimmung der jeweiligen Hilfen maßgeblich sein soll. »Was Menschen wegen ihrer Behinderung an Unterstützungsleistungen bekommen, ist dann nur noch davon abhängig, was sie brauchen und was sie möchten und nicht länger vom Ort der Unterbringung« (ebd.).

1.1.4 Vierte Reformstufe: leistungsberechtigter Personenkreis

Zum 01. Juli 2021 (Bundesgesetzblatt Teil I, 2021, Nr. 29 vom 09.06.2021) und damit früher als geplant wurde § 99 SGB IX neu gefasst. Diese Vorschrift regelt, welche Personen Anspruch auf Leistungen der Eingliederungshilfe haben. Seit dem 01. Juli 2021 heißt es:

»Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten Menschen mit Behinderungen im Sinne von § 2 Absatz 1 Satz 1 und 2, die wesentlich in der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft eingeschränkt sind (wesentliche Behinderung) oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, wenn und solange nach der Besonderheit des Einzelfalles Aussicht besteht, dass die Aufgabe der Eingliederungshilfe nach § 90 erfüllt werden kann« (§ 99 Abs. 1 SGB IX).

Wer ist angesprochen? § 2 Absatz 1, Satz 1 lautet: »Menschen mit Behinderungen sind Menschen, …« oder verkürzt: »Menschen … sind Menschen«, ein Satz, der zweifelsfrei als wahr bezeichnet werden kann. Im alten Recht bis zum 31.12.2017 hieß es in § 2 Abs. 1 Satz 1: »Menschen sind behindert, wenn …«. Der Unterschied ist augenscheinlich: im alten Recht waren Menschen behindert (»sind behindert«), Behinderung war eine Eigenschaft einer Person wie Alter, Geschlecht, Körpergröße … jedenfalls etwas, das stets als verbunden mit der Person begriffen wurde und die Person bestimmt hat. Diese Vorstellung wurde aufgegeben: Menschen mit Behinderung sind wie alle anderen Menschen auch, und sie haben – vermutlich wie alle anderen Menschen auch – körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen. Damit nicht genug: Menschen leben in einer Umwelt, die auf sie wirkt und die sie beeinflusst und auf die sie wirken und die sie beeinflussen. Vorgestellt wird also ein Modell der Wechselwirkung von Mensch und Umwelt. Behinderung ist seit dem 01.01.2018 im deutschen Sozial- und Rehabilitationsrecht das Ergebnis der Wechselwirkung gesundheitlicher Beeinträchtigungen »mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren« im Hinblick auf die »gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft« (§ 2 Abs. 1 Satz 1 SGB IX). Damit ist man anspruchsberechtigt auf Leistungen beispielsweise der beruflichen oder medizinischen Rehabilitation, jedoch noch nicht für Leistungen der Eingliederungshilfe. Um hierfür anspruchsberechtigt zu sein, muss die Behinderung »wesentlich« sein. Dies bedeutete nach altem Recht, das eine wesentliche Beeinträchtigung der Teilhabefähigkeit vorliegen musste (Eingliederungshilfeverordnung in der bis zum 30. Juni 2021 geltenden Fassung), die Betonung liegt auf Teilhabefähigkeit. Es bestand die Vorstellung, dass es Menschen mit eingeschränkter Fähigkeit zur Teilhabe gibt mit der Folge, dass sie erst zur Teilhabe zu befähigen sind. War diese Fähigkeit zur Teilhabe wesentlich (»erheblich«, »essentiell«, »bedeutend«, »vornehmlich«) eingeschränkt, hatte die Person Zugang zu Leistungen der Eingliederungshilfe. Auch diese Vorstellung wurde aufgegeben. Es gibt keine Menschen, die nicht zur Teilhabe fähig sind oder zur Teilhabe befähigt werden müssten. Es gibt lediglich Menschen, deren Umwelt so auf ihre gesundheitlichen Beeinträchtigungen wirkt und umgekehrt, dass sie in erheblichem Maße nicht gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. »Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten Menschen mit Behinderungen im Sinne von § 2 Absatz 1 Satz 1 und 2, die wesentlich in der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft eingeschränkt sind« (§ 99 Abs. 1, Satz 1 SGB IX in der Fassung ab dem 01. Juli 2021). Zur Teilhabe befähigt werden also nicht Menschen mit Beeinträchtigungen, sondern die Umwelt wird so gestaltet, dass sie mitmachen und sich einbringen können.

Читать дальше

Abb. 1.3).

Abb. 1.3).