Die Taxonomie soll nur eine erste Orientierung bieten – weder wird Vollständigkeit beansprucht, noch sind bei der konkreten Realisierung von Tasks Überschneidungen von Tasktypen auszuschließen. Einige der Tasktypen sind weniger komplex (z. B. Auflisten) und lassen sich oft sinnvoll in einer bestimmten Abfolge mit anderen Tasktypen kombinieren. Beispielsweise kann das Auflisten(das Sammeln) von Elementen dem Ordnen(z. B. sequenzieren, klassifizieren) oder dem Gestalten(z. B. anordnen, zusammenstellen) vorausgehen. Die Tasktypen Auflistenund Ordnenkönnen wiederum dem Typ Probleme lösenzuarbeiten, wenn es z. B. darum geht, Argumente zu sammeln und zu gewichten, um eine Debatte vorzubereiten. Die themenbezogene Arbeit von Tasksequenzen kulminiert möglicherweise in einem Projektmit einer Aufführung oder einer Veröffentlichung (ebd.: 85).

In Teil II des Lehr- und Praxisbuches werden Ihnen für alle Tasktypen performative Ausgestaltungen begegnen. Dabei kann der gleiche zugrundeliegende Typ sehr unterschiedlich in Erscheinung treten und ganz verschiedene Ziele verfolgen. Nehmen wir als erstes Beispiel den Aufgabentyp Zuordnen: Beim HOSSHOSS (siehe oben Kap. 4.1 oder Kap. 15) wird das Zuordnen von Wörtern zu Bildern genutzt, um den Wortschatzerwerb zu unterstützen. Hingegen werden im Rahmen des visuell-haptischen Ansatzes zur Sensibilisierung für deutschtypische Wortbildungsmuster (Kap. 11) farblich zu unterscheidende Klemmbausteine bestimmten Wortarten zugeordnet und mehrschichtige Klemmbausteinmodelle komplexen Wortbildungsprodukten.

Greifen wir noch einen weiteren Tasktyp heraus, um die ganz unterschiedlichen Realisierungen zu illustrieren, und zwar Probleme lösen: Während in einer dramagrammatischen Einheit zu Hans im Glück der innere Konflikt des Protagonisten („Behalte ich das Gold oder nehme ich das Pferd?“) und seine Entscheidungsfindung unter Verwendung einer konditionalen Zielstruktur ( wenn-dann ) inszeniert wird (Kap. 20), geht es in Kap. 7 darum, sich in einer kontroversen Angelegenheit mit Pro- und Kontra-Argumenten auf eine performative Debatte einzulassen.

Ein Taskzyklus besteht aus einer vorbereitenden Phase (Pre-Task), der Task selbst und einer Anschlussphase (Post-Task):8

Die Pre-Task-Pha sePre-Task-Phase dient der Einführung, Aktivierung und Motivierung. Die Lernenden werden eingestimmt auf die zu bewältigende Aufgabe und sie erhalten alle hierfür notwendigen Informationen. Hierzu gehört auch der (lexikalische und strukturelle) Input, den die Lernenden zur Bearbeitung der Aufgabe benötigen. Einerseits geht es um das Anstoßen von Restrukturierungsprozessen, indem neue Elemente in das Sprachsystem inkorporiert und/oder bisherige Elemente neu arrangiert werden (Skehan 1996, zitiert Foster & Skehan 1994). Andererseits soll durch die vorbereitenden Angebote der kognitive Verarbeitungsaufwand, den die Bearbeitung der Task erfordert, reduziert werden, damit die Lernenden mehr Aufmerksamkeit auf den Gebrauch ihrer Sprache richten können (Skehan 1996). Der nötige Input kann auf die eine oder andere Weise bereitgestellt werden, auf die Zielstrukturen mehr oder weniger stark aufmerksam machend. Er kann in der Gruppe erarbeitet oder von der Lehrkraft vorgegeben werden. In beiden Fällen wäre es eine Option, die sprachlichen Strukturen bereits im Rahmen einer (der eigentlichen Zieltask) vorausgehenden Aufgabe zu präsentieren (siehe Tasksequenz in Abb. 4.5).

Der eigentlichen Task-Pha seTask-Phase (also der Task selbst, s. o.) folgt die Post-Task-Pha sePost-Task-Phase mit unterschiedlichen Ausgestaltungsoptionen: Die Lernenden

1 erhalten die Möglichkeit, die Task zu wiederholen,

2 präsentieren ihre Ergebnisse einer anderen Gruppe oder vor der Klasse,

3 reflektieren die verwendeten sprachlichen Strukturen,

4 wenden die sprachlichen Strukturen in verschiedenen Übungsformen an.

Das inhaltliche Thema vertiefend bzw. erweiternd kann dann im Rahmen einer Tasksequenz das lexikalische und grammatische Repertoire weiter ausgebaut werden.

Beispiel einer TasksequenzTasksequenz

Nach den Einblicken in die Rahmung und Gestaltungsmöglichkeiten von Tasks sei an dieser Stelle eine Tasksequenz vorgestellt, die im Anschluss mit Blick auf den Fokus dieses Lehr- und Praxisbuches eine performative Erweiterung erfahren soll. Doch zunächst einmal werden die Lesenden gebeten, sich die Tasksequenz in Abb. 4.6 in Ruhe anzuschauen und für sich die vier folgenden Fragen zu beantworten:

1 Worin bestehen die Bezüge zur Lebenswelt?

2 Welche Funktionen haben die einzelnen Aufgaben?

3 Welche Aufgaben lassen sich in dieser Sequenz als Haupttask identifizieren?

4 Welche Aufgaben sind vorbereitend, welche nachbereitend?

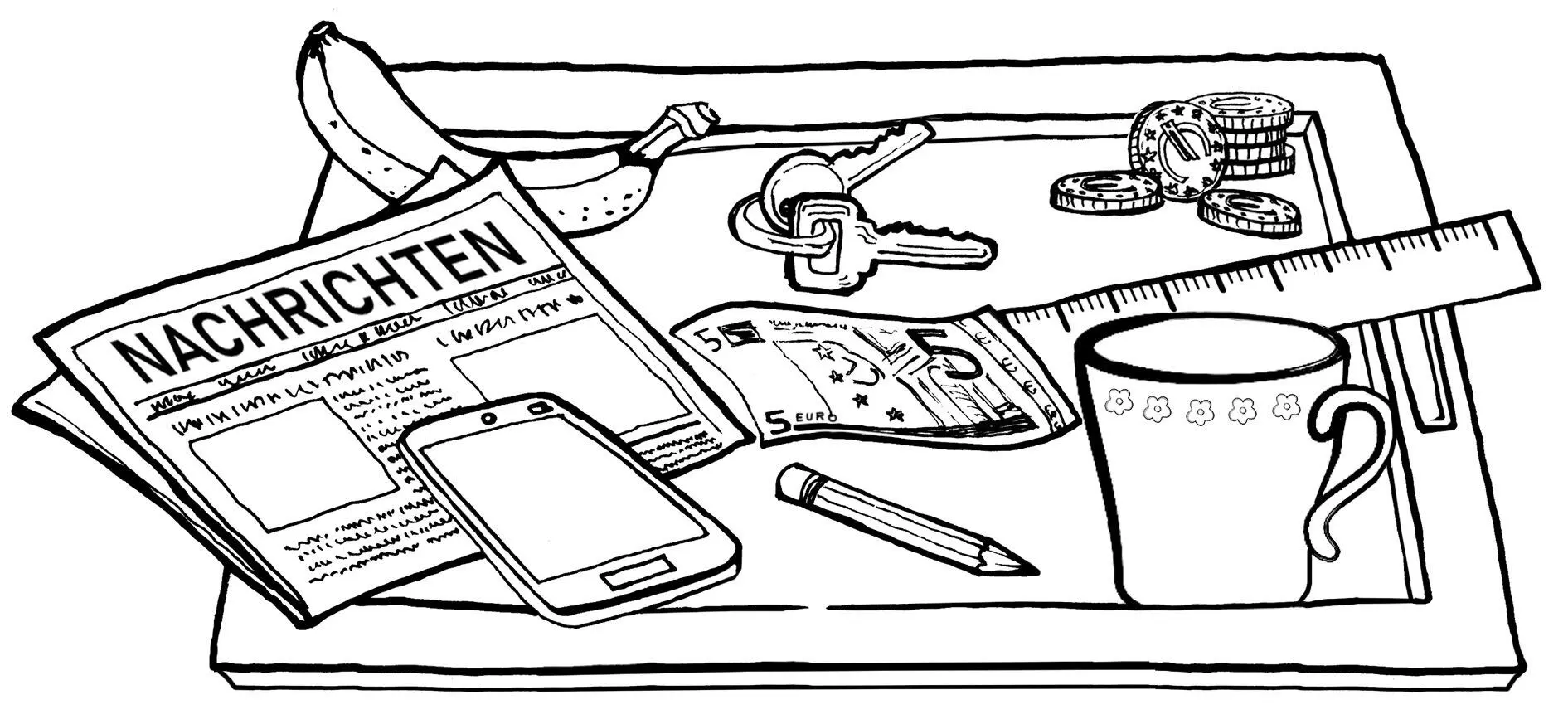

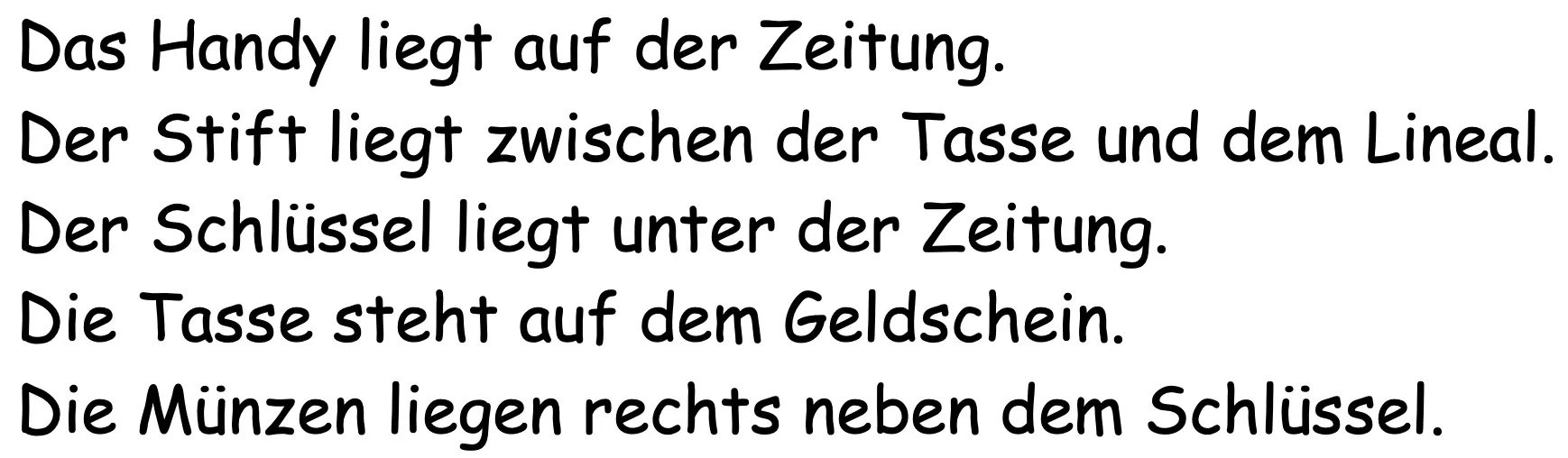

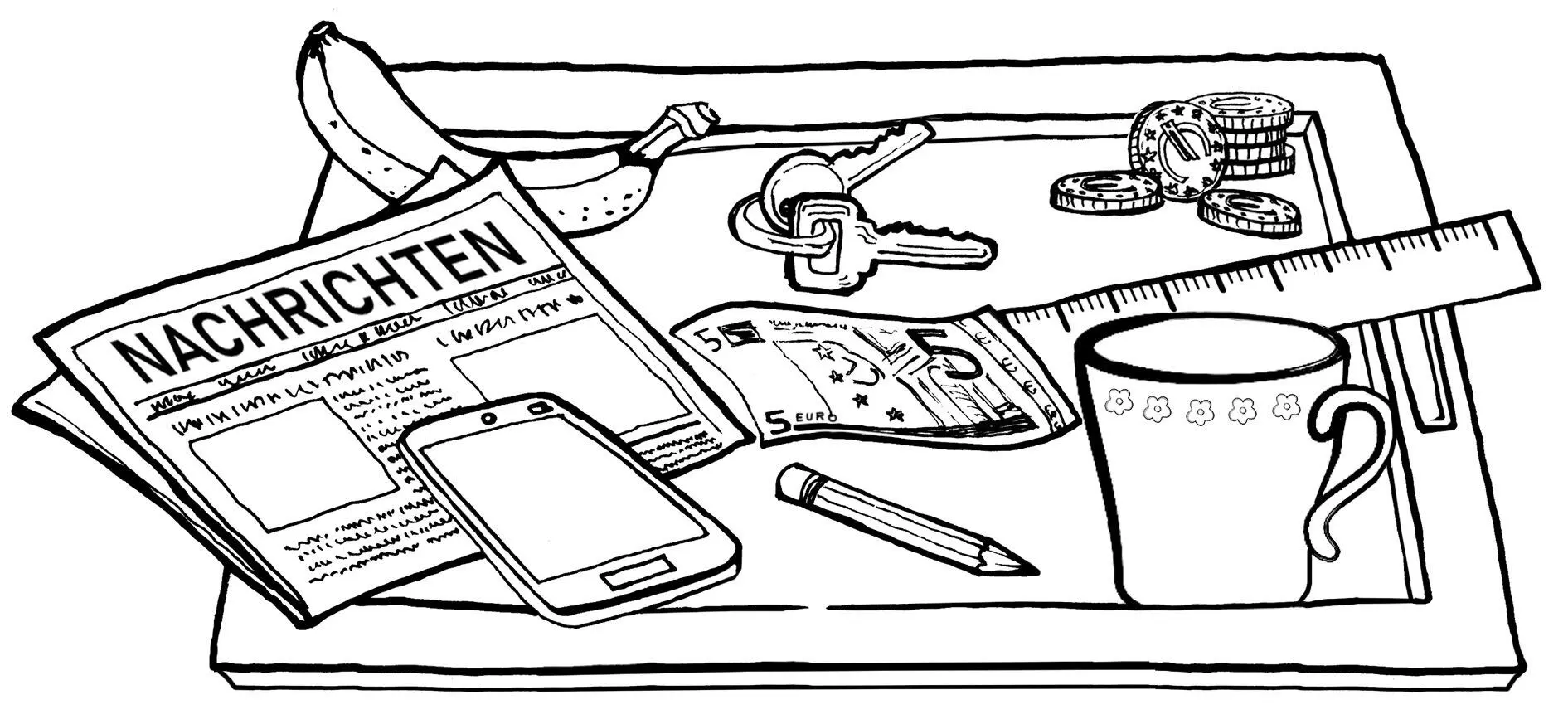

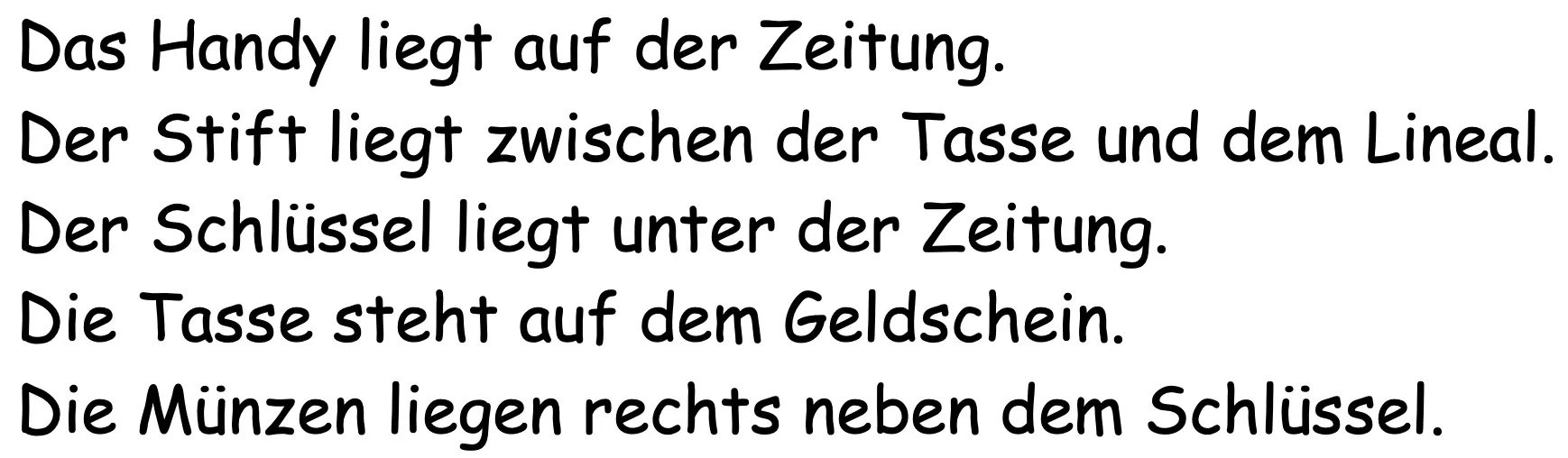

Die Lehrkraft fordert die Lernenden auf, sich das Tablett mit den Objekten genau anzuschauen und stellt dabei sicher, dass die Objekte benannt werden können. Das Tablett wird verdeckt und die Lernenden werden gebeten, eine Liste der Objekte, an die sie sich erinnern, zu erstellen. Die Lernenden kommen paarweise zusammen und tragen ihre erinnerten Objekte zusammen. Die Lehrkraft arbeitet nun mit der gesamten Klasse und listet mit der Unterstützung aller die zuvor gesehenen Objekte auf. Das Tablett wird wieder gezeigt und man überprüft gemeinsam die Vollständigkeit der Liste. Die Lehrkraft schreibt nun einige Sätze an die Tafel. Die Lehrkraft fordert die Lernenden auf, sich das Tablett mit den Objekten genau anzuschauen und stellt dabei sicher, dass die Objekte benannt werden können. Das Tablett wird verdeckt und die Lernenden werden gebeten, eine Liste der Objekte, an die sie sich erinnern, zu erstellen. Die Lernenden kommen paarweise zusammen und tragen ihre erinnerten Objekte zusammen. Die Lehrkraft arbeitet nun mit der gesamten Klasse und listet mit der Unterstützung aller die zuvor gesehenen Objekte auf. Das Tablett wird wieder gezeigt und man überprüft gemeinsam die Vollständigkeit der Liste. Die Lehrkraft schreibt nun einige Sätze an die Tafel.  Die Lernenden werden aufgefordert auf der Basis ihrer Erinnerung der Objektanordnungen zu beurteilen, ob die Sätze wahr sind oder falsch. Die Sätze werden gelöscht und die Lernenden finden sich paarweise zusammen, um in Anlehnung an die zuvor gesehenen und besprochenen Sätze jeweils drei richtige und drei falsche Sätze zu notieren. Das Tablett ist für diese Aufgabe sichtbar. Das Tablett wird wieder verdeckt und die Lernenden lesen abwechselnd ihre Sätze vor und die anderen müssen aus ihrer Erinnerung heraus beantworten, ob diese richtig oder falsch sind. Die Lehrkraft achtet auf Korrektheit der vorgetragenen Sätze und korrigiert ggf. Als Hausaufgabe erhalten die Lernenden zu vervollständigende Sätze. Das ________ liegt auf der _______ . Der ________ liegt links neben dem ________ . Der ________ liegt zwischen dem _________ und der ________ . Die ________ steht rechts neben dem ________ . Die Lernenden werden aufgefordert auf der Basis ihrer Erinnerung der Objektanordnungen zu beurteilen, ob die Sätze wahr sind oder falsch. Die Sätze werden gelöscht und die Lernenden finden sich paarweise zusammen, um in Anlehnung an die zuvor gesehenen und besprochenen Sätze jeweils drei richtige und drei falsche Sätze zu notieren. Das Tablett ist für diese Aufgabe sichtbar. Das Tablett wird wieder verdeckt und die Lernenden lesen abwechselnd ihre Sätze vor und die anderen müssen aus ihrer Erinnerung heraus beantworten, ob diese richtig oder falsch sind. Die Lehrkraft achtet auf Korrektheit der vorgetragenen Sätze und korrigiert ggf. Als Hausaufgabe erhalten die Lernenden zu vervollständigende Sätze. Das ________ liegt auf der _______ . Der ________ liegt links neben dem ________ . Der ________ liegt zwischen dem _________ und der ________ . Die ________ steht rechts neben dem ________ . |

Abb. 4.6:

Tasksequenz zur Lokalisierung von Objekten (in Anlehnung an Willis & Willis 2007: 28–30)

Gegenstände zu lokalisieren, ist eine sprachliche Handlung, die auch im wirklichen Leben häufig benötigt wird. Gemeinsam mit einer Partnerin zu überlegen, ob es sich um richtige oder falsche Aussagen handelt, oder mit dem Partner Sätze auszudenken, um diese einem Rätsel gleich anderen zur Richtig-/Falsch-Bewertung vorzulegen, erzeugt zwischen den Partner:innen ein reales Gesprächsanliegen und ein im Austausch miteinander erzieltes Ergebnis.

Die Aufgaben 1 bis 6 bereiten auf das Erinnerungsspiel (Haupttask) vor, das mit den Aufgaben 7 und 8 umgesetzt wird. (Die Aufgaben 1 bis 4 stellen für sich genommen auch eine Task dar.) Die vorbereitenden Aufgaben liefern den lexikalischen und strukturellen Input und etablieren mit dem Richtig-Falsch-Muster die Grundidee des Spiels. Während im Erinnerungsspiel und in den vorbereitenden Aufgaben der Fokus primär auf der Bedeutungsseite der Sprache liegt, lenkt die nachbereitende Aufgabe 9 den Fokus auf die sprachlichen Formen (Post-Task). Die Hausaufgabenbesprechung könnte man für eine gemeinsame Reflexion der beobachteten lexikalischen ( liegen vs. stehen ) und grammatischen Phänomene (Dativrektion lokaler Präpositionen) nutzen, ein Regelblatt entwerfen und mehr sprachliche Beispiele für die Verbdistinktion und die Genuskategorien zuordnen bzw. finden lassen.

Читать дальше

Die Lehrkraft fordert die Lernenden auf, sich das Tablett mit den Objekten genau anzuschauen und stellt dabei sicher, dass die Objekte benannt werden können. Das Tablett wird verdeckt und die Lernenden werden gebeten, eine Liste der Objekte, an die sie sich erinnern, zu erstellen. Die Lernenden kommen paarweise zusammen und tragen ihre erinnerten Objekte zusammen. Die Lehrkraft arbeitet nun mit der gesamten Klasse und listet mit der Unterstützung aller die zuvor gesehenen Objekte auf. Das Tablett wird wieder gezeigt und man überprüft gemeinsam die Vollständigkeit der Liste. Die Lehrkraft schreibt nun einige Sätze an die Tafel.

Die Lehrkraft fordert die Lernenden auf, sich das Tablett mit den Objekten genau anzuschauen und stellt dabei sicher, dass die Objekte benannt werden können. Das Tablett wird verdeckt und die Lernenden werden gebeten, eine Liste der Objekte, an die sie sich erinnern, zu erstellen. Die Lernenden kommen paarweise zusammen und tragen ihre erinnerten Objekte zusammen. Die Lehrkraft arbeitet nun mit der gesamten Klasse und listet mit der Unterstützung aller die zuvor gesehenen Objekte auf. Das Tablett wird wieder gezeigt und man überprüft gemeinsam die Vollständigkeit der Liste. Die Lehrkraft schreibt nun einige Sätze an die Tafel.  Die Lernenden werden aufgefordert auf der Basis ihrer Erinnerung der Objektanordnungen zu beurteilen, ob die Sätze wahr sind oder falsch. Die Sätze werden gelöscht und die Lernenden finden sich paarweise zusammen, um in Anlehnung an die zuvor gesehenen und besprochenen Sätze jeweils drei richtige und drei falsche Sätze zu notieren. Das Tablett ist für diese Aufgabe sichtbar. Das Tablett wird wieder verdeckt und die Lernenden lesen abwechselnd ihre Sätze vor und die anderen müssen aus ihrer Erinnerung heraus beantworten, ob diese richtig oder falsch sind. Die Lehrkraft achtet auf Korrektheit der vorgetragenen Sätze und korrigiert ggf. Als Hausaufgabe erhalten die Lernenden zu vervollständigende Sätze. Das ________ liegt auf der _______ . Der ________ liegt links neben dem ________ . Der ________ liegt zwischen dem _________ und der ________ . Die ________ steht rechts neben dem ________ .

Die Lernenden werden aufgefordert auf der Basis ihrer Erinnerung der Objektanordnungen zu beurteilen, ob die Sätze wahr sind oder falsch. Die Sätze werden gelöscht und die Lernenden finden sich paarweise zusammen, um in Anlehnung an die zuvor gesehenen und besprochenen Sätze jeweils drei richtige und drei falsche Sätze zu notieren. Das Tablett ist für diese Aufgabe sichtbar. Das Tablett wird wieder verdeckt und die Lernenden lesen abwechselnd ihre Sätze vor und die anderen müssen aus ihrer Erinnerung heraus beantworten, ob diese richtig oder falsch sind. Die Lehrkraft achtet auf Korrektheit der vorgetragenen Sätze und korrigiert ggf. Als Hausaufgabe erhalten die Lernenden zu vervollständigende Sätze. Das ________ liegt auf der _______ . Der ________ liegt links neben dem ________ . Der ________ liegt zwischen dem _________ und der ________ . Die ________ steht rechts neben dem ________ .