Es gilt in der L2-Forschung mittlerweile als weitgehend akzeptiert, dass mündlich realisiertes korrektives Feedback einen positiven Effekt auf den Fremd-/Zweitsprachenerwerb haben kann (vgl. Schoormann & Schlak 2012: 172).

|

Korrektives Feedback |

Beschreibung und Beispiel |

| 1 |

recast (Reformulierung) |

Die implizite Feedbackform beinhaltet die Reformulierung einer als fehlerhaft betrachteten Lernenden-Äußerung durch die Lehrkraft, ohne dass diese explizit auf den Fehler hinweist (Lyster & Ranta 1997: 46–47). Er ging also nach Hause. Was hat er denn dort gemacht? |

| 2 |

explicit correction (explizite Korrektur) |

Eine explizite Korrektur beinhaltet, dass die Lehrkraft deutlich hervorhebt, dass die Äußerung nicht korrekt war. Darüber hinaus gibt sie die richtige Form vor (Lyster & Ranta 1997: 46). Gehte ist nicht richtig. Es muss heißen, er ging nach Hause. |

| 3 |

clarification request (Klärungsaufforderung) |

Bei einer Klärungsaufforderung gibt die Lehrkraft den Lernenden einen Hinweis, dass etwas missverständlich oder nicht korrekt war. Dies ist ein Feedback-Typ, der sich entweder auf Probleme bei der Verständlichkeit oder der Genauigkeit oder auf beides beziehen kann (Lyster & Ranta 1997:47). Wie bitte? |

| 4 |

repetition (Fehlerwiederholung) |

Bei einer Fehlerwiederholung wiederholt die Lehrkraft meist mit besonderer Betonung die inkorrekte Form, um so den Fehler hervorzuheben und eine Reformulierung durch den Lernenden anzuregen (Lyster & Ranta 1997: 48). Er gehte ? |

| 5 |

elicitation (Elizitierung) |

Eine Form von Elizitierung ist, dass die Lehrkraft in ihrer eigenen Äußerung eine Art Lücke lässt, die von der Lernenden gefüllt werden muss. Davor kann sie auch einen Hinweis geben, was fehlerhaft war (Lyster & Ranta 1997: 48). Nicht er gehte, sondern er …? |

| 6 |

metalinguistic feedback (metasprachliches Feedback) |

Ein metasprachliches Feedback kann in Form einer Aussage oder Frage formuliert sein und gibt den Lernenden einen erklärenden Hinweis, was zielsprachlich inkorrekt war (Lyster & Ranta 1997: 47–48). Es handelt sich bei dem Verb gehen um ein unregelmäßiges Verb. Handelt es sich bei dem Verb gehen um ein regelmäßiges Verb? |

Tab. 3.3:

Feedbackstrategien

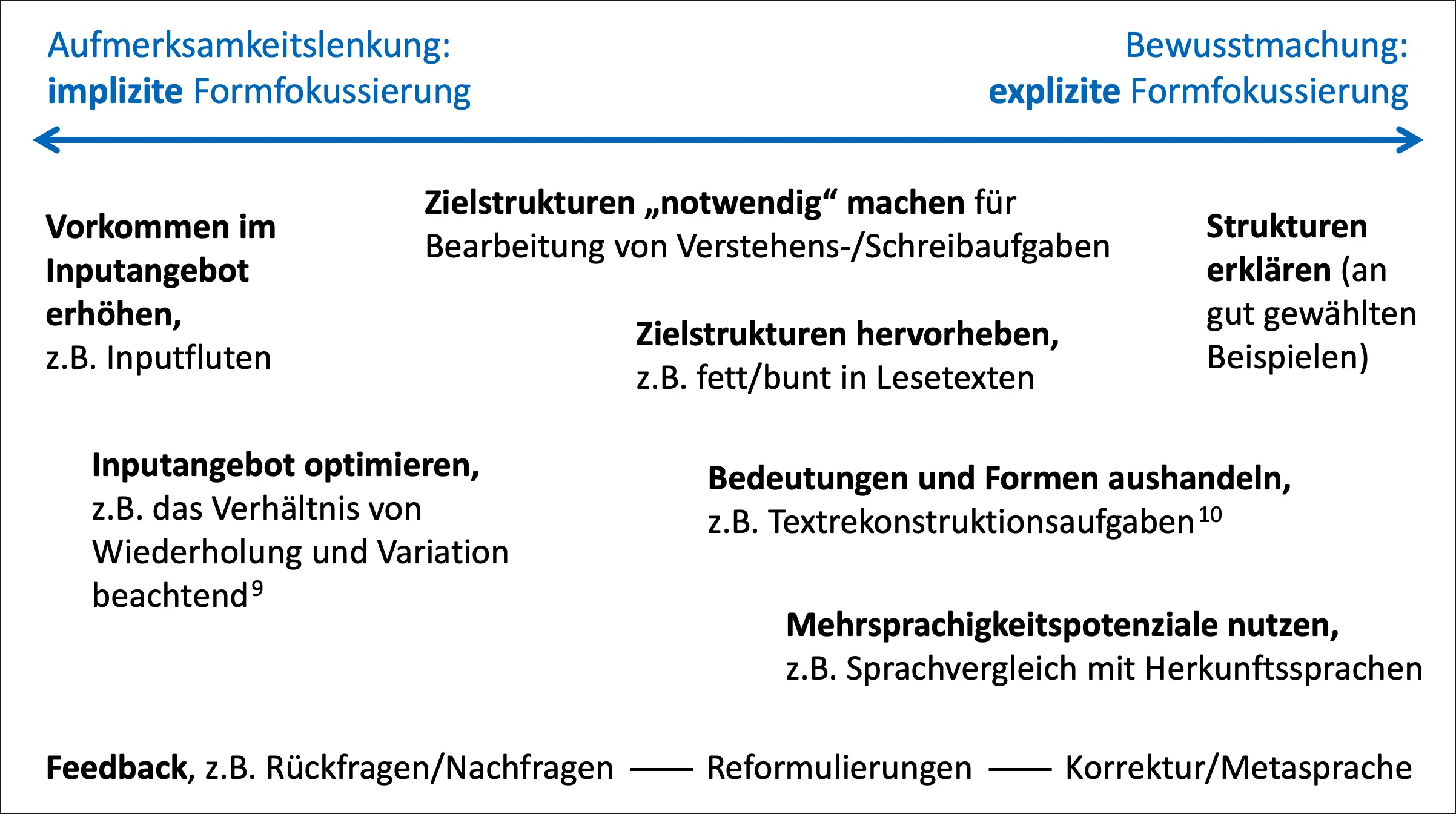

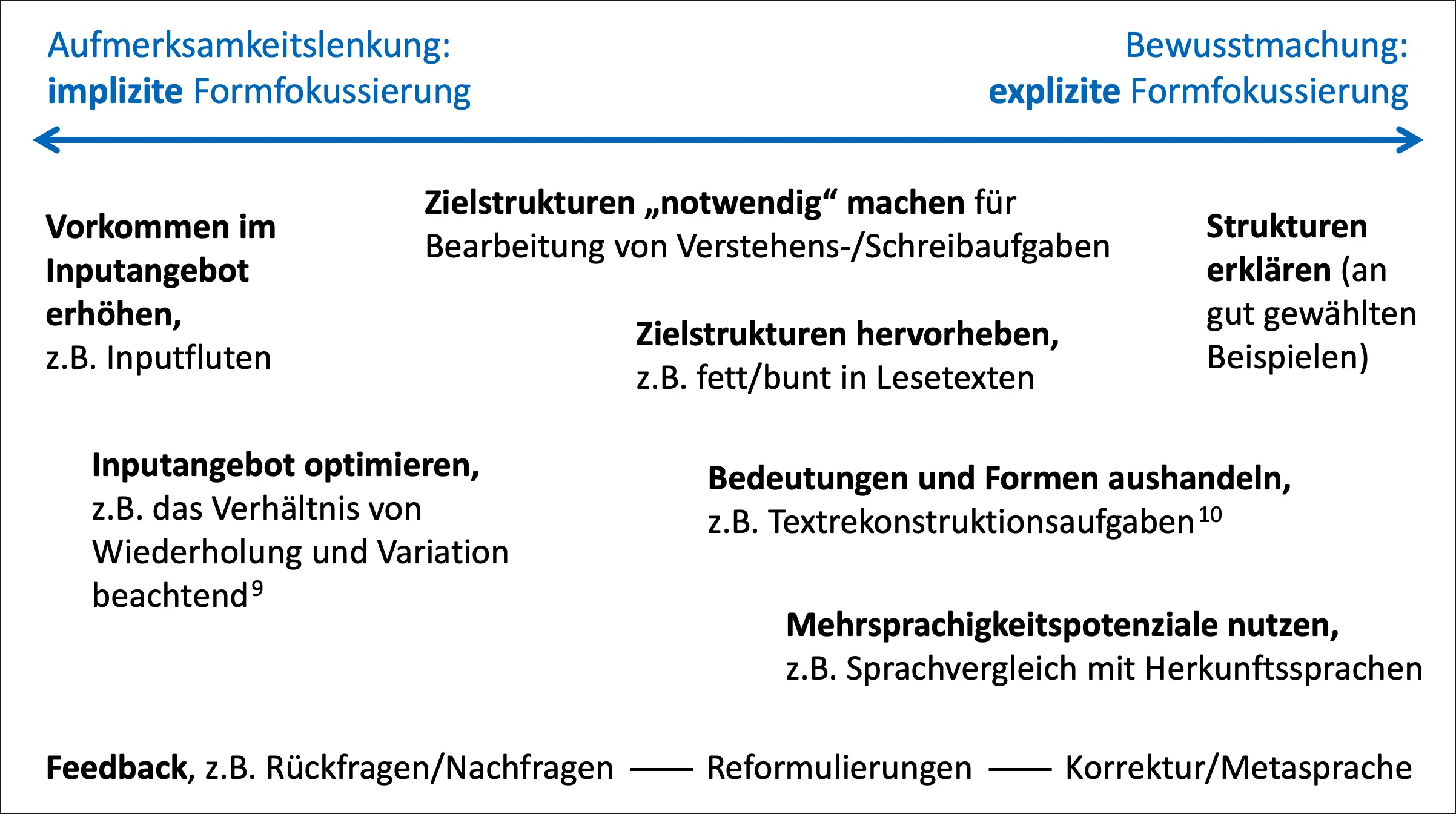

Madlener-Charpentier & Behrens (im Druck) stellen das Spektrum formfokussierender Technikenformfokussierende Techniken auf einem Kontinuum (Abb. 3.1) von „implizit-minimalinvasiv“ (z. B. durch die Anreicherung des Inputs mit den Zielstrukturen = InputflutInputflut) über Techniken der Hervorhebung der zielsprachlichen Strukturen (= Input Enhanceme nt Input Enhancement) bis hin zur expliziten Strukturvermittlungexplizite Strukturvermittlung dar. Sie halten zwar explizit-bewusstmachende Technikenexplizit-bewusstmachende Techniken punktuell für sinnvoll, plädieren aber dafür, den Schwerpunkt auf implizite formfokussierende Herangehensweisen zu legen, um „eine Verbesserung und Intensivierung des weitgehend unbewussten inzidentellen Lernens eben durch eine verbesserte Inputverarbeitung [zu] ermöglichen“ (ebd.). Wir erachten insbesondere für Lernende im Schulalter (und ältere) auch Phasen der expliziten Formfokussierung für ausgesprochen wichtig – eingebettet in bedeutungsvolle Kontexte, die Form-Bedeutungsbezüge erfahrbar machen, idealerweise integriert in Sequenzen, in denen Phasen impliziterFormfokussierungimplizite und expliziter FormfokussierungFormfokussierungexplizite sinnvoll aufeinander abgestimmt sind (siehe Kap. 4.2).

Abb. 3.1:

Abb. 3.1:

Optionen didaktischer Formfokussierung zwischen AufmerksamkeitslenkungAufmerksamkeitslenkung und BewusstmachungBewusstmachung (nach Madlener-Charpentier & Behrens, im Druck)56

| Wir danken Eva-Larissa Maiberger für das Verfassen von Kap. 3.4, der beiden Erklär-Kästen zur Noticing- und zur Output-Hypothese in Kap. 3.5 und für den Absatz zum Korrektiven Feedback mit Tab. 3.3 in Kap. 3.6. |

Aufgaben

Aufgaben

1.* Erklären Sie den Unterschied zwischen Zweitsprachenerwerb und Fremdsprachenerwerb.

2.** Beschreiben Sie möglichst detailreich Ihre eigene Mehrsprachigkeit und gehen Sie auch darauf ein, wie sich diese über die Jahre verändert hat. Verwenden Sie in Ihrer Darstellung auch visualisierende Elemente (z. B. eine Sprachsilhouette oder einen Zeitstrahl).

3.** Warum ist es hilfreich, sich als (angehende) Lehrkraft mit der eigenen Mehrsprachigkeit auseinanderzusetzen? Tauschen Sie sich über Ihre Reflexionen in der Seminargruppe aus.

4.** Welche der folgenden Verben gehören zum Konstruktionstyp [[NPNom] [V] [NPDat] [NPAkk]] / ‚Übertragung eines Besitzverhältnisses‘? schenken, zeigen, bringen, schicken, vormachen, verkaufen, versprechen, geben, übergeben, überreichen, übertragen, erzählen, vermachen, vererben, anvertrauen Bilden Sie Kleingruppen (ca. 3 Personen) und überlegen Sie gemeinsam, welches Verb oder welche Verben prototypisch für diese Konstruktion sind.Nehmen Sie dann an, das Lernziel Ihres DaZ-Förderunterrichts ist die Sensibilisierung für das grammatische Muster der ditransitiven Verben vom benannten Konstruktionstyp:Welches Verb oder welche Verben wählen Sie aus, um die Implementierung einer soliden Ankerstruktur zu unterstützen?Wie sähe eine optimale Kombination von Wiederholung (Tokenfrequenz)Wiederholung (Tokenfrequenz) und Variation (Typefrequenz)Variation (Typefrequenz) aus?Wie gestalten Sie die Typefrequenz im Laufe späterer Unterrichtssequenzen zum Konstruktionstyp?Diskutieren Sie anschließend Ihre Vorschläge mit einer weiteren Kleingruppe.

5.*** Welche Faktoren beeinflussen den L2-Erwerb? Lesen Sie Kersten (2020) und/oder Bryant & Rinker (2021: 19–23). Auf welche der Faktoren können Sie als Lehrkraft (in spe) in welcher Weise Einfluss nehmen?

6.*** In Kap. 3.1 befindet sich ein Erklär-Kasten, der für den L1-Erwerb die Anpassungen der kindgerichteten Sprache an die kognitive und sprachliche Entwicklung illustriert. Mit Unterstützung der Eltern erreichen die Kinder das jeweils nächstliegende Entwicklungsniveau. Wood, Bruner & Ross (1976) gebrauchen die Metapher Scaffoldi ng Scaffolding (‚Gerüst‘) für elterliche Hilfestellungen, die Kinder in die Zone der proximalen Entwicklung (Wygotski 1964) führen. Sobald das Kind die Handlung selbstständig ausführen kann, wird das ‚Gerüst‘ wieder abgebaut. Gibbons (2002) greift die Metapher des Scaffolding für den Zweitsprachenerwerb auf, um damit ein Unterstützungssystem im Fachunterricht zu bezeichnen (Kniffka 2010: 1). Lesen Sie zum Scaffolding-Konzept im Rahmen eines sprachsensiblen Fachunterrichts vertiefend Kniffka (2012) und diskutieren Sie anschließend in Kleingruppen (ca. 4 Personen), wie sich die Ausführungen von Kap. 3.6 in Bezug setzen lassen zum Konzept des Mikro-Scaffolding.

4 Sprachdidaktische Grundlagen

Dieses Kapitel legt das sprachdidaktische Fundament für Teil II des Lehr- und Praxisbuches. Es vermittelt Einblicke in sprachdidaktische Fragestellungen, Handlungsoptionen und Modelle, die später für die performativen Zugänge und die ausgearbeiteten Beispielstunden relevant werden.

Читать дальше

Abb. 3.1:

Abb. 3.1: Aufgaben

Aufgaben