Beispiel für die Herausbildung von Erfahrungsspuren und ihrer Verknüpfung mit einem sprachlichen Ausdruck

Der Begriff Flugzeug kann sich auf dieser Basis im Zuge von Erfahrungen entwickeln – Erfahrungen, die ein Individuum in Situationen macht, in denen das, wofür der Begriff steht bzw. was er bedeutet, erlebt und thematisiert wird. In diesem Fall also in Situationen, in denen ein oder mehrere reale Flugzeuge auftreten.

Kognitive Begriffsrepräsentationen und sinnliche Wahrnehmung

Passend dazu argumentiert u.a. Barsalou (1999, 2009) dafür, dass Begriffe auf kognitiver Ebene ‚perzeptuelle (= wahrnehmungsbezogene) Repräsentationenperzeptuelle (= wahrnehmungsbezogene) Repräsentationen‘ darstellen; er nennt sie auch ‚SimulatorenSimulatoren‘. Jeder Simulator beruht auf einer Sammlung von Informationen aus potenziell unterschiedlichen Modalitäten. Gesammelt werden diese Informationen im Rahmen originärer Wahrnehmungen und Handlungen. Die Wahrnehmungen können die klassischen Sinne (visuell, auditiv, olfaktorisch, gustatorisch, taktil) betreffen, aber ebenso die Propriozeption, also die Wahrnehmung des eigenen Körpers, dessen Haltung, Stellung im Raum und dessen Bewegungen im Rahmen von Handlungen.

Das bedeutet, dass sich ein Simulator (ein Begriff) auf kognitiver Ebene sukzessive auf der Basis zahlreicher Erfahrungen entwickelt und verändert. Jede Erfahrung ermöglicht im Prinzip bei selektiver Aufmerksamkeit auf spezielle Teilaspekte die analytische Extraktion dieser Teilinformationen. Im LangzeitgedächtnisLangzeitgedächtnis werden diese Teilinformationen zu einem multimodalen Symbolsystem, einem Simulator, geordnet und mit anderen Simulatoren innerhalb eines mit der Zeit stetig wachsenden Begriffssystems vernetzt.

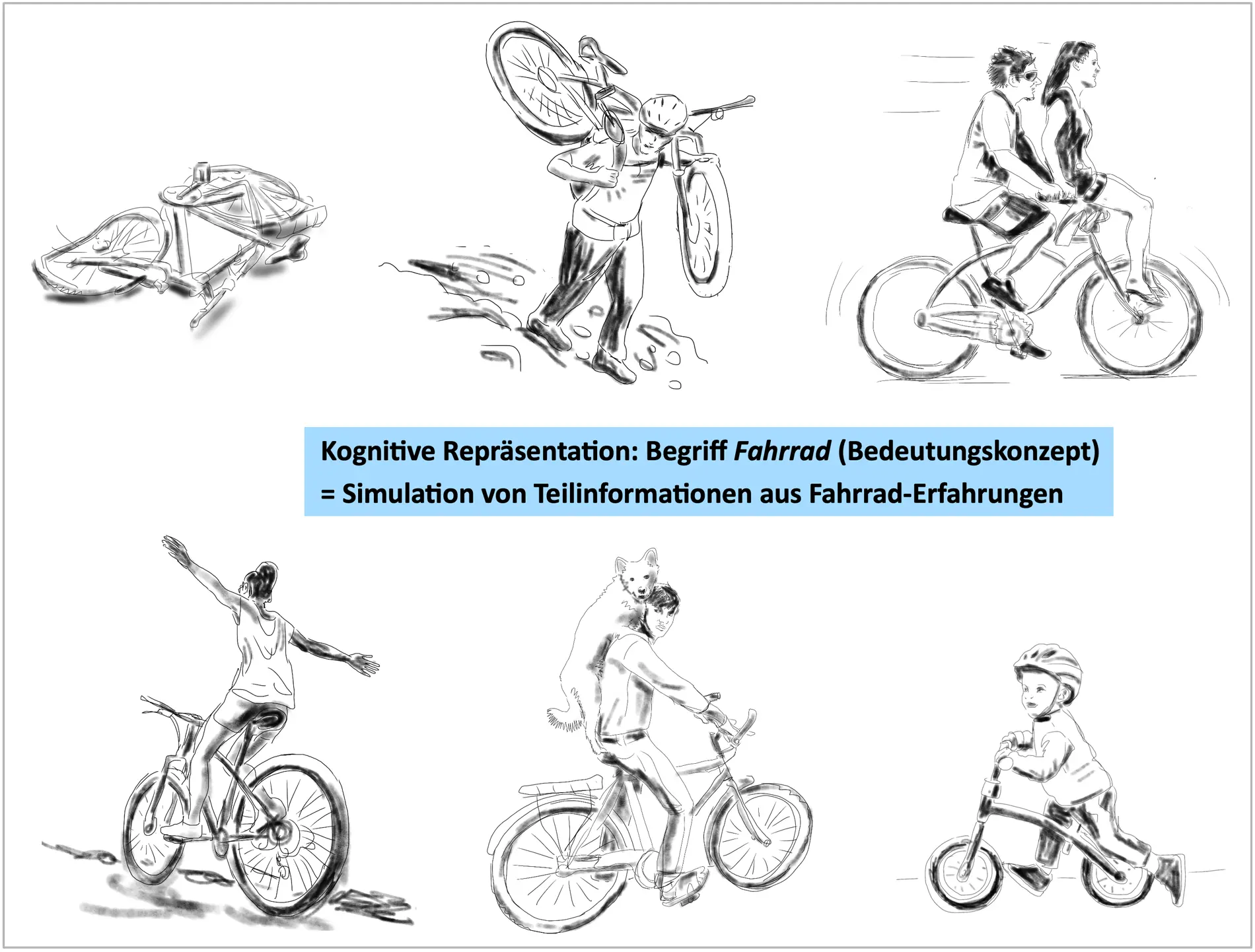

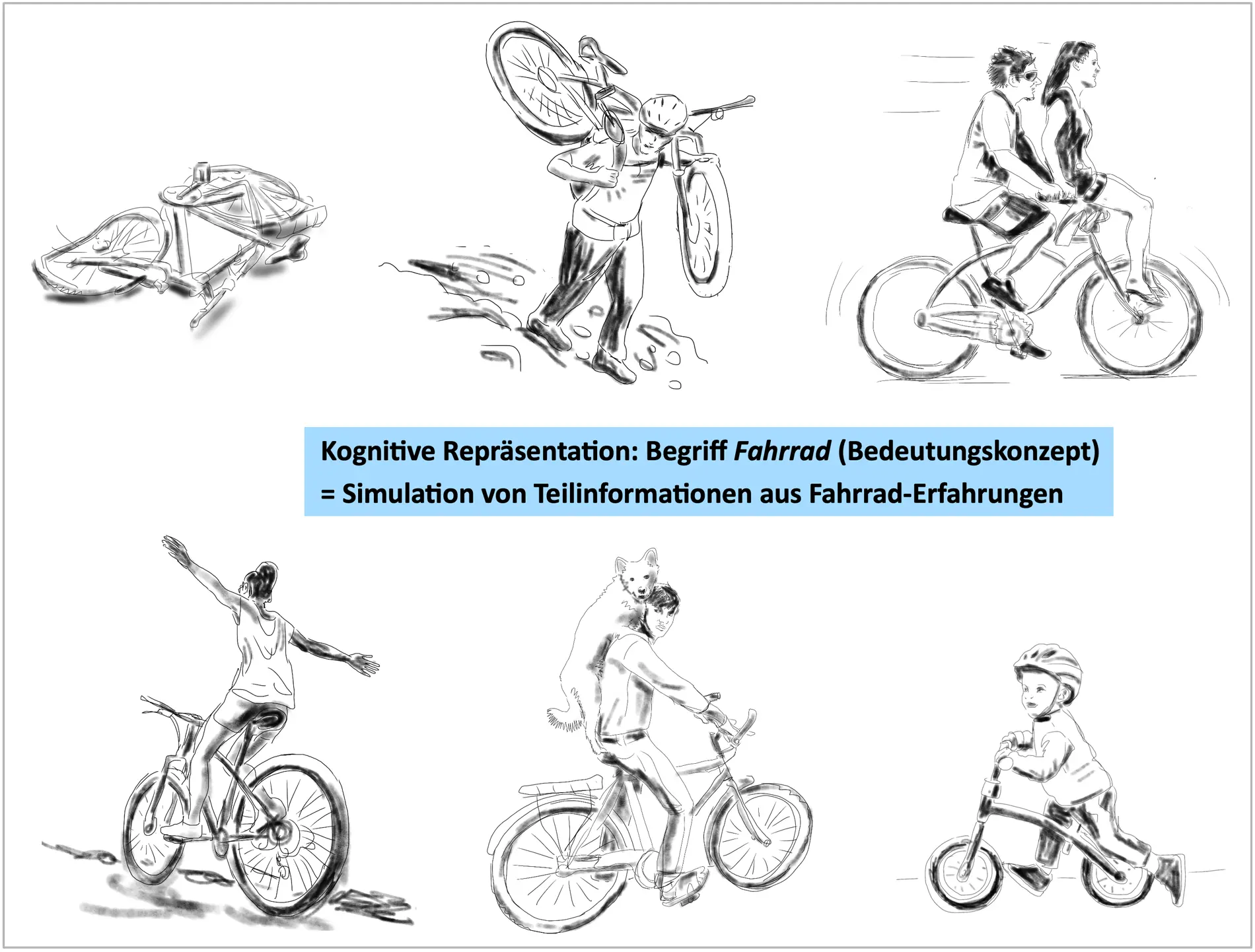

Barsalou gibt das Beispiel Fahrrad , dessen Simulator sich auf alle Fahrrad-Erfahrungen gründet, die eine Person gemacht hat; genauer, auf den Teilinformationen, die in den betreffenden Situationen extrahiert wurden. Bei Fahrrad kann es sich z. B. um Informationen handeln, wie ein Fahrrad aus unterschiedlichen Perspektiven aussieht, wie man sich auf/mit ihm bewegt etc. (Barsalou 1999: 586).

Abb. 2.6:

Abb. 2.6:

Beispiel für eine kognitive Repräsentation des Begriffs Fahrrad

Je nachdem, welche Modalitäten besonders relevant sind, entwickeln sich unterschiedlich differenzierte multimodale Begriffsprofile (Wilson-Mendenhall et al. 2011: 1107). So wird beispielsweise für das Konzept eines Musikinstruments Audition eine größere Rolle spielen als etwa für die kognitive Repräsentation einer Frucht. Für Letztere mögen Geschmacks- und Geruchseindrücke im Vordergrund stehen; jedoch können z. B. bei einem ‚knackigen Apfel’ auch Hörempfindungen von Bedeutung sein. Bei Begriffen von motorischen Handlungen wie z. B. tanzen sind ggf. Bewegungsabläufe zentral etc.

Auch abstrakte Begriffe können sich in diesem Rahmen auf der Basis von Erfahrungen und originären Wahrnehmungen entwickeln. Nach Wilson-Mendenhall et al. (2011) zeichnen sich abstrakte Begriffe im Besonderen dadurch aus, dass sie sich auf gesamte Situationen beziehen. Ein EmotionsbegriffEmotionsbegriff wie Angst wird dann z. B. mit den unterschiedlichen Situationen verknüpft, in denen eine Person Angst verspürt hat, und den Wahrnehmungen, die sie in der Situation realisiert hat, inklusive der Wahrnehmungen der eigenen Körperhaltung und der eigenen körperlichen Reaktionen (Starre, Zusammenzucken, Zusammenkrampfen, Ducken o. Ä.).

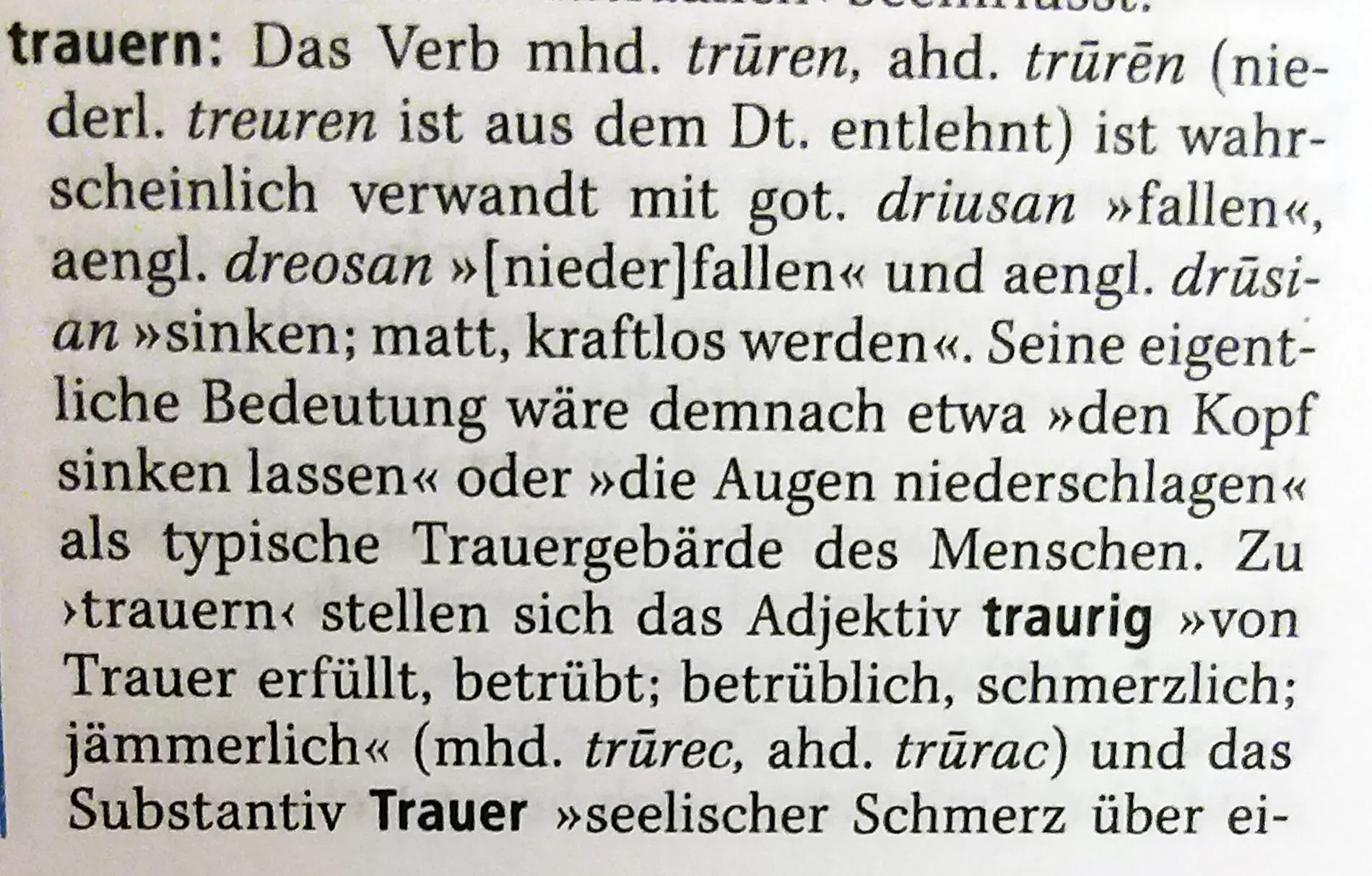

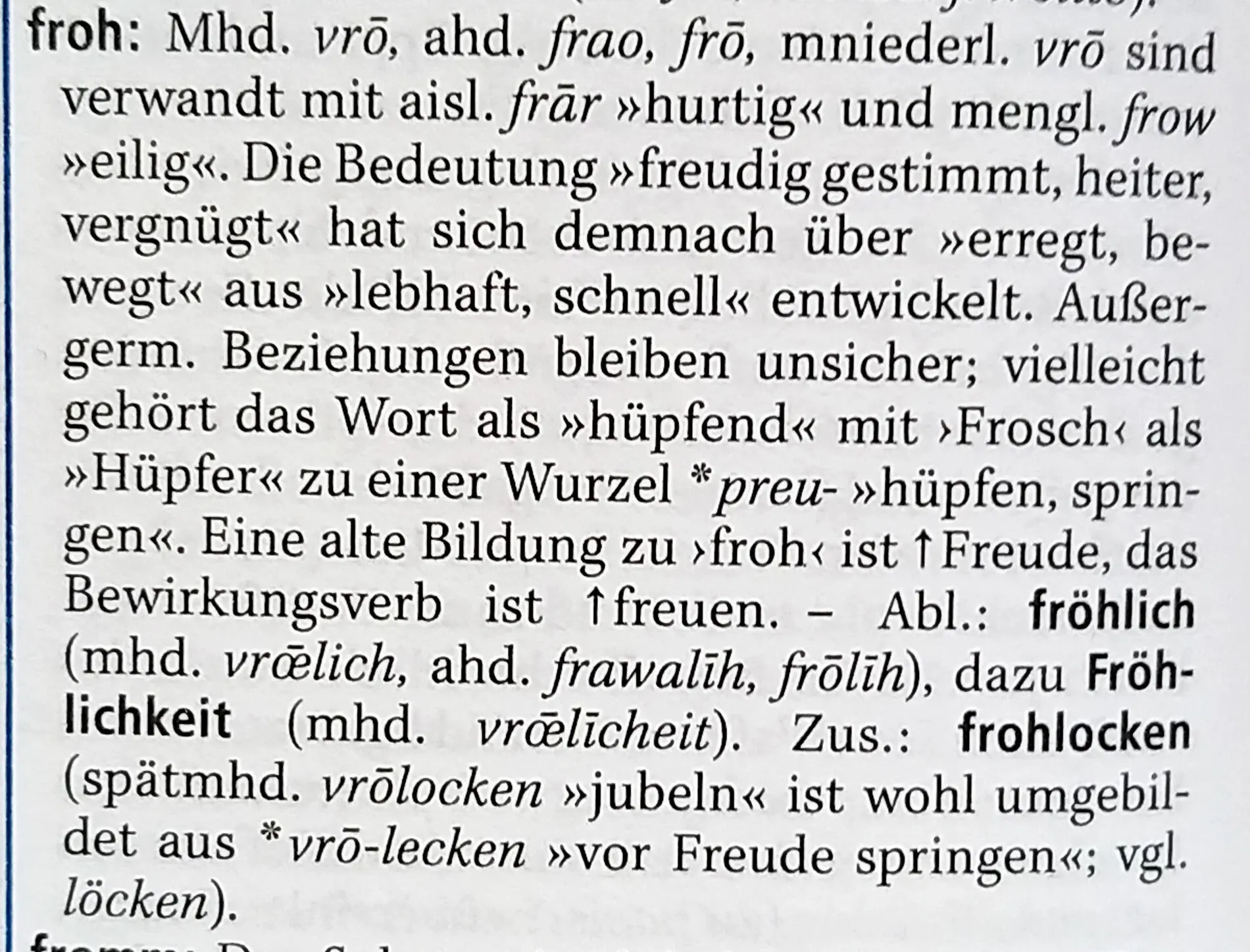

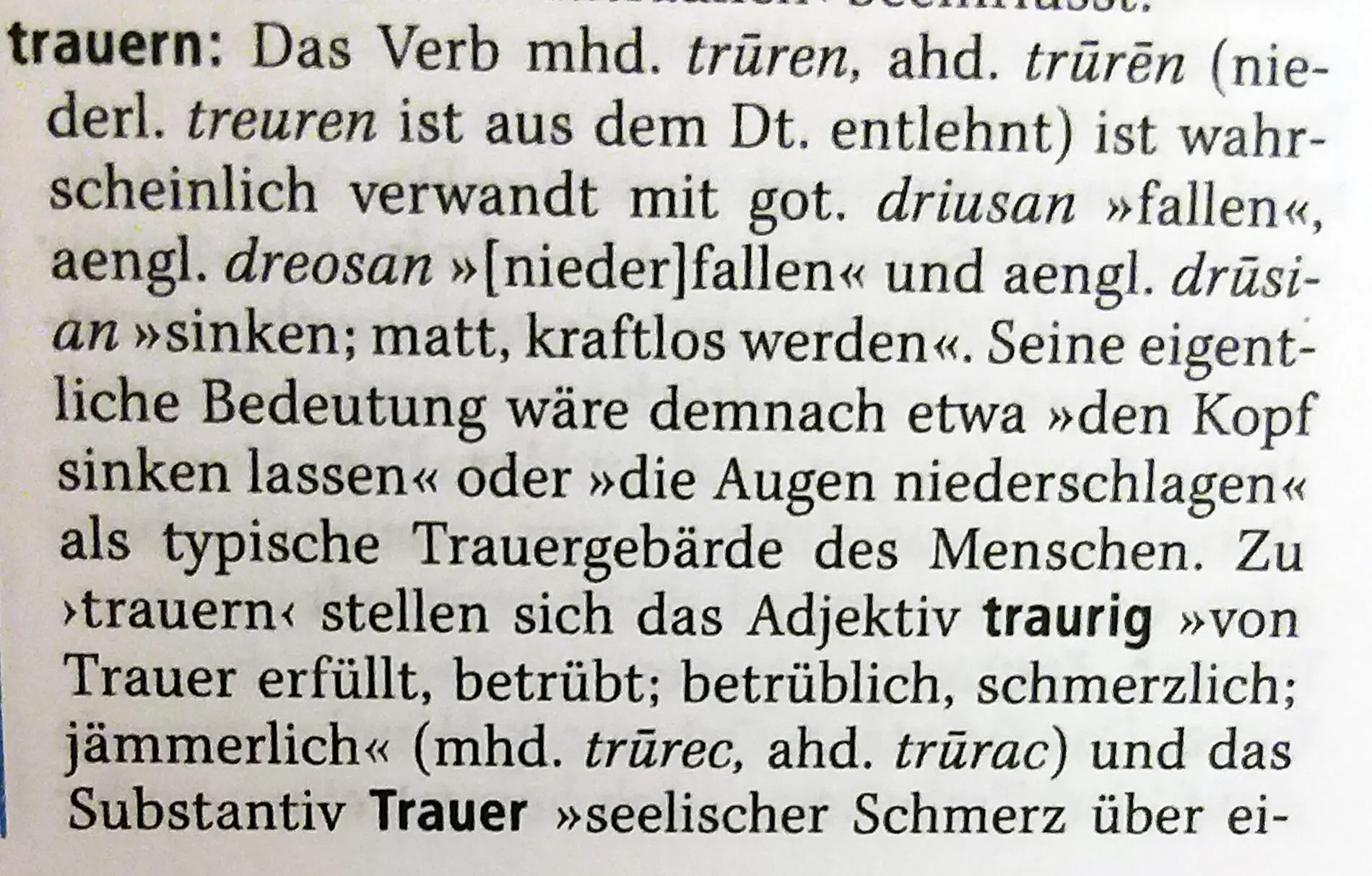

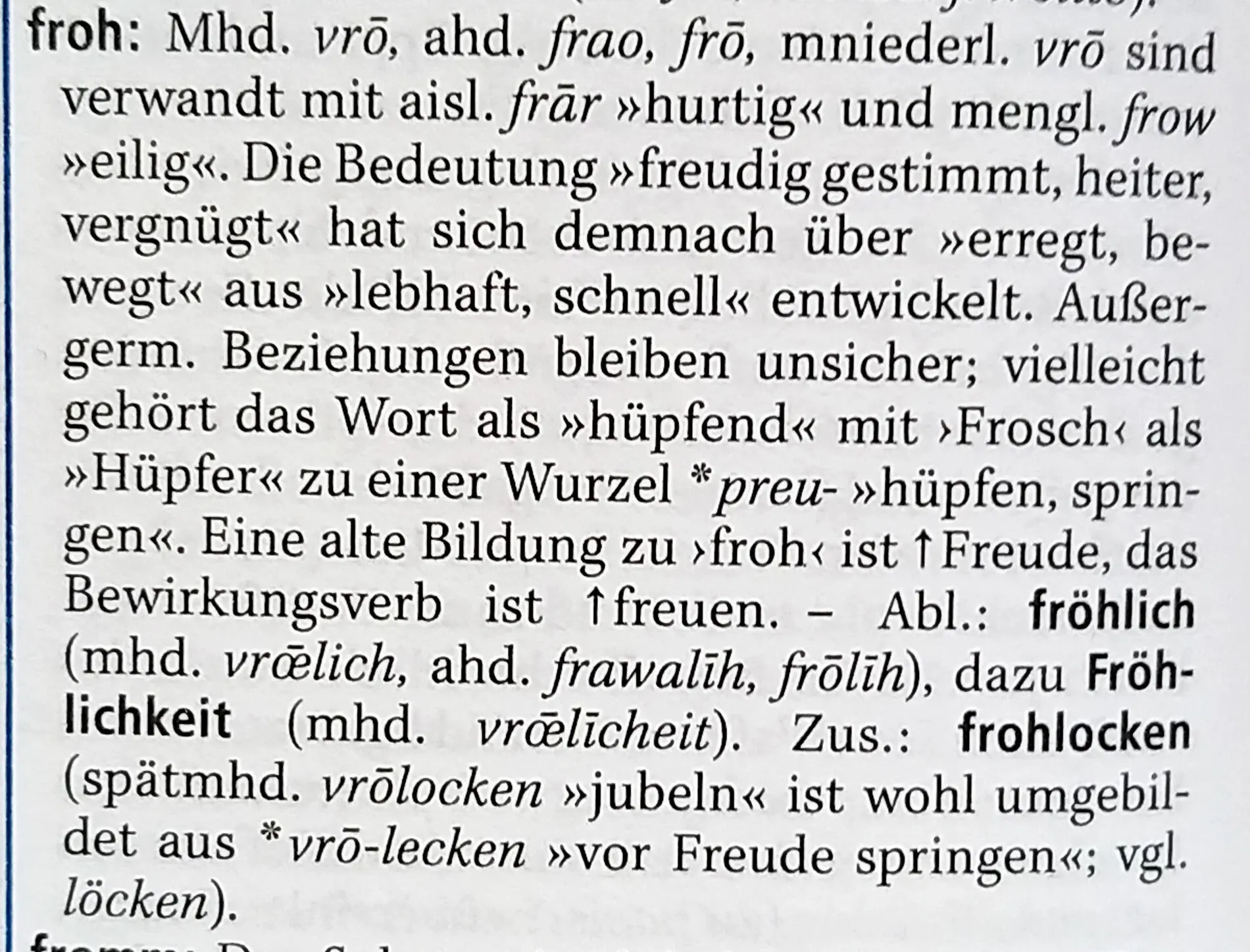

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass auf sprachlicher Ebene manche EmotionsausdrückeEmotionsausdrücke in ihrer wörtlichen Bedeutung direkt auf die mit der Emotion häufig verbundenen Körperhaltungen verweisen. Man vergleiche beispielsweise im Deutschen die Wörter traurig und froh/fröhlich :

Abb. 2.7: Herkunftswörterduden – Eintrag trauern (2001: 861) Abb. 2.7: Herkunftswörterduden – Eintrag trauern (2001: 861) |

|

Abb. 2.8: Herkunftswörterduden – Eintrag froh (2001: 238) Abb. 2.8: Herkunftswörterduden – Eintrag froh (2001: 238) |

Begibt man sich auf die Suche nach der Herkunft der Wörter, so entdeckt man, dass das Adjektiv traurig vom Verb trauern abgeleitet ist und als solches verwandt mit gotisch driusan , das ‚fallen‘ bedeutet, sowie mit den altenglischen Verben dreosan (‚(nieder-)fallen‘) und drūsian (‚sinken; matt, kraftlos werden‘). Laut etymologischem Wörterbuch ist die eigentliche Bedeutung des Emotionsausdrucks ‚den Kopf sinken lassen‘ oder ‚die Augen niederschlagen‘, beides körperliche Gebärden, die typischerweise bei trauernden/traurigen Personen zu beobachten sind. Ähnlich, nur komplementär, verhält es sich beim Wort froh , das sich aus Adjektiven mit der Bedeutung ‚hurtig‘, ‚eilig‘ bzw. ‚lebhaft, schnell‘, ggf. auch ‚hüpfend‘ entwickelt hat – energetische Bewegungsformen, die oft mit einer fröhlichen Stimmung einhergehen.

Körper, MetaphernbildungMetaphernbildung, Sprache und ZeitSprache und Zeit

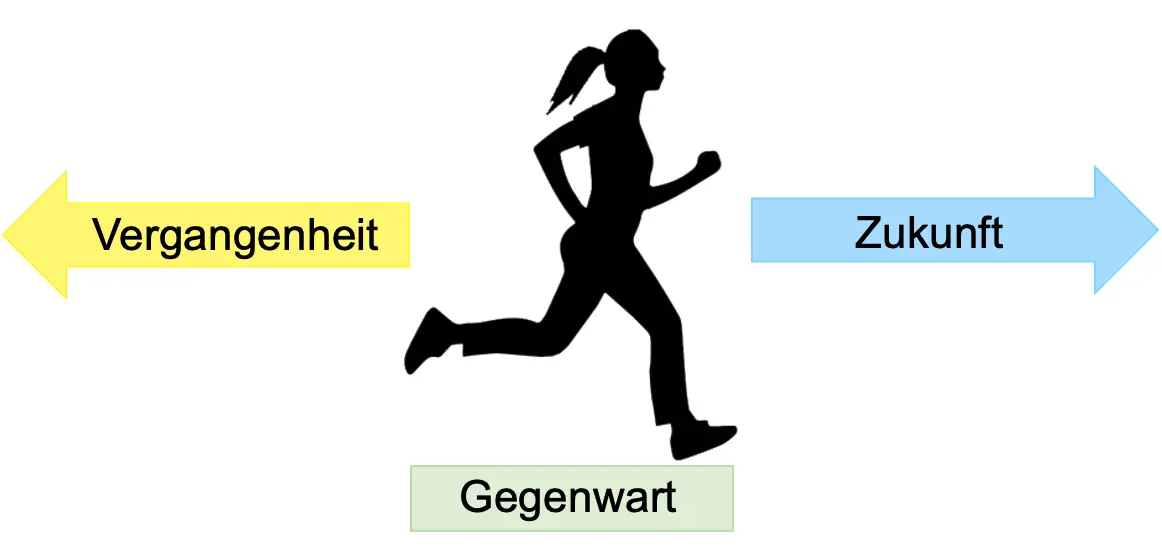

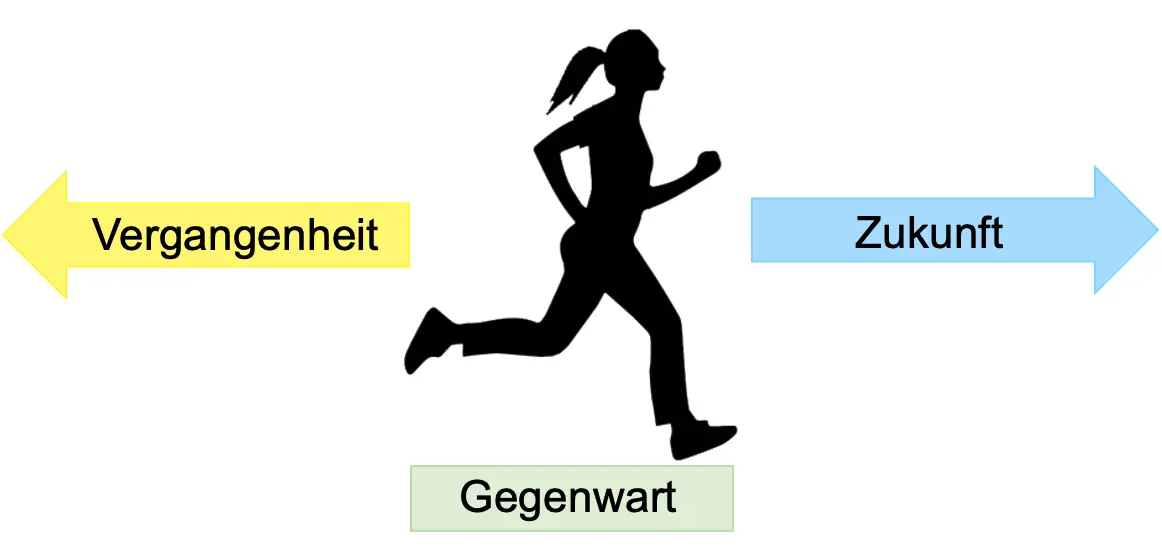

Ergänzend zu der Idee, dass sich abstrakte Begriffe auf gesamte Situationen bzw. Situationserfahrungen beziehen, gehen Lakoff & Johnson (1999) davon aus, dass bei der Entwicklung von abstrakten Begriffen Metaphernbildungen und die metaphorische Übertragung von körperlichen Erfahrungen auf einen anderen Bereich von Bedeutung sein können. Sie illustrieren dies am Beispiel des abstrakten Konzepts von Zeit : Anders als in physikalischen Theorien von der Zeit beruht unser kognitiver (psychischer) Zeitbegriff nach Lakoff & Johnson zu einem Großteil auf einer metaphorischen Version unseres Verständnisses von Bewegung im Raum . Viele Sprachen spiegeln diese metaphorischen Verstehensprozesse auch in festen Redewendungen, wobei die räumlichen Vorstellungen von Zeit und die metaphorischen Übertragungen nicht in allen Sprachen gleich sein müssen.

Lakoff & Johnson differenzieren eine Auswahl von einschlägigen Metaphern und ihren Niederschlag im Englischen. Eine Metapher betrifft die ‚Zeitorientierung’, bei der der räumliche Standpunkt der Beobachterin/des Sprechers als Gegenwart assoziiert, die Zukunft im Raum davor und die Vergangenheit im Raum dahinter ‚verortet’ wird. Den Hintergrund bildet die Vorstellung einer Zeitlinie, die auf eine ‚Vorne-hinten-AchseVorne-hinten-Achse‘ abgebildet wird, welche durch den eigenen Körper verläuft: Die Zukunft liegt vor dem Körper, die Vergangenheit dahinter (siehe auch Kap. 2.3). Im Englischen spiegeln diese metaphorische Übertragung u.a. Ausdrücke wie in (1–4) wider; ähnliche Wendungen finden sich auch im Deutschen (5, 6):

| Zeitorientierung |

|

That’s all behind us now. Let’s put that in back of us. We’re looking ahead to the future. He has a great future in front of him. Das liegt jetzt bald alles hinter uns. Lasst uns nach vorne in die Zukunft blicken. Englische Beispiele nach Lakoff & Johnson (1999: 140) That’s all behind us now. Let’s put that in back of us. We’re looking ahead to the future. He has a great future in front of him. Das liegt jetzt bald alles hinter uns. Lasst uns nach vorne in die Zukunft blicken. Englische Beispiele nach Lakoff & Johnson (1999: 140) |

Die Metapher von Zeit als etwas, das sich auf uns zu und an uns vorbei bewegt, manifestiert sich u.a. in folgenden englischen Wendungen – mit ähnlichen Entsprechungen im Deutschen:

Читать дальше

Abb. 2.6:

Abb. 2.6: Abb. 2.7: Herkunftswörterduden – Eintrag trauern (2001: 861)

Abb. 2.7: Herkunftswörterduden – Eintrag trauern (2001: 861) Abb. 2.8: Herkunftswörterduden – Eintrag froh (2001: 238)

Abb. 2.8: Herkunftswörterduden – Eintrag froh (2001: 238) That’s all behind us now. Let’s put that in back of us. We’re looking ahead to the future. He has a great future in front of him. Das liegt jetzt bald alles hinter uns. Lasst uns nach vorne in die Zukunft blicken. Englische Beispiele nach Lakoff & Johnson (1999: 140)

That’s all behind us now. Let’s put that in back of us. We’re looking ahead to the future. He has a great future in front of him. Das liegt jetzt bald alles hinter uns. Lasst uns nach vorne in die Zukunft blicken. Englische Beispiele nach Lakoff & Johnson (1999: 140)