4.** Diese Aufgabe ist in Kleingruppen (3–5 Personen) zu bearbeiten:Nach Fischer-Lichte können auch die nicht -darstellenden Künste performativen Charakter aufweisen, wenn z. B. das Malen eines Bildes als Performance gestaltet und auf die Bühne gebracht wird o.Ä. Tauschen Sie sich in Ihrer Gruppe dazu aus, inwiefern Sie selbst bereits mit performativen Grenzgängen zwischen den Künsten in Berührung gekommen sind.Der folgende Text ist eine Wettervorhersage eines deutschen Nachrichtensenders. Überlegen Sie gemeinsam, auf welche verschiedenen Weisen sich der Text performativ gestalten lassen könnte. Erproben Sie z. B. den mündlichen Vortrag mit unterschiedlicher emotionaler Grundstimmung (fröhlich, ängstlich, wütend, traurig); oder mit jeweils verändertem Einsatz von begleitenden Bewegungen. Entwickeln Sie abschließend zwei verschiedene (kontrastierende) Inszenierungen der Wettervorhersage und tragen Sie sie den anderen Gruppen vor.Am Samstag ziehen im Nordosten die Schauer ab und dann herrscht in vielen Landesteilen freundliches und trockenes Wetter. Im Verlauf ziehen aber von Westen neue Schauer und Gewitter auf. 20 bis 29 Grad.

5.*** Lesen Sie vertiefend Miladinović (2019). Diskutieren Sie anschließend, welche der von Miladinović für einen performativen Fremdsprachenunterricht aufgestellten Prinzipien Sie als besonders zentral erachten, welche scheinen Ihnen eher nachgeordnet, und warum? Welche Prinzipien könnte man ggf. zu einem Prinzip zusammenfassen? Denken Sie im Rahmen der Diskussion auch an Ihre eigenen Erfahrungen im Fremdsprachenunterricht (entweder als Lehrende oder als Lernende): Haben Sie ein oder mehrere der Prinzipien bereits kennen gelernt oder selbst angewendet? Wenn ja, in welcher Weise? Wo sehen Sie erste Anknüpfungspunkte für Ihre eigene (zukünftige) Lehrtätigkeit?

2 Kognitionstheoretische Grundlagen

Dieses Kapitel zeigt auf, wie sich die Idee, dass der Körper eine Ressource für sprachliches Lernen und noch allgemeiner für unser Denken und unsere kognitive Sprachverarbeitung darstellt, kognitionstheoretischkognitionstheoretisch fundieren lässt.

Aktivierung

Aktivierung

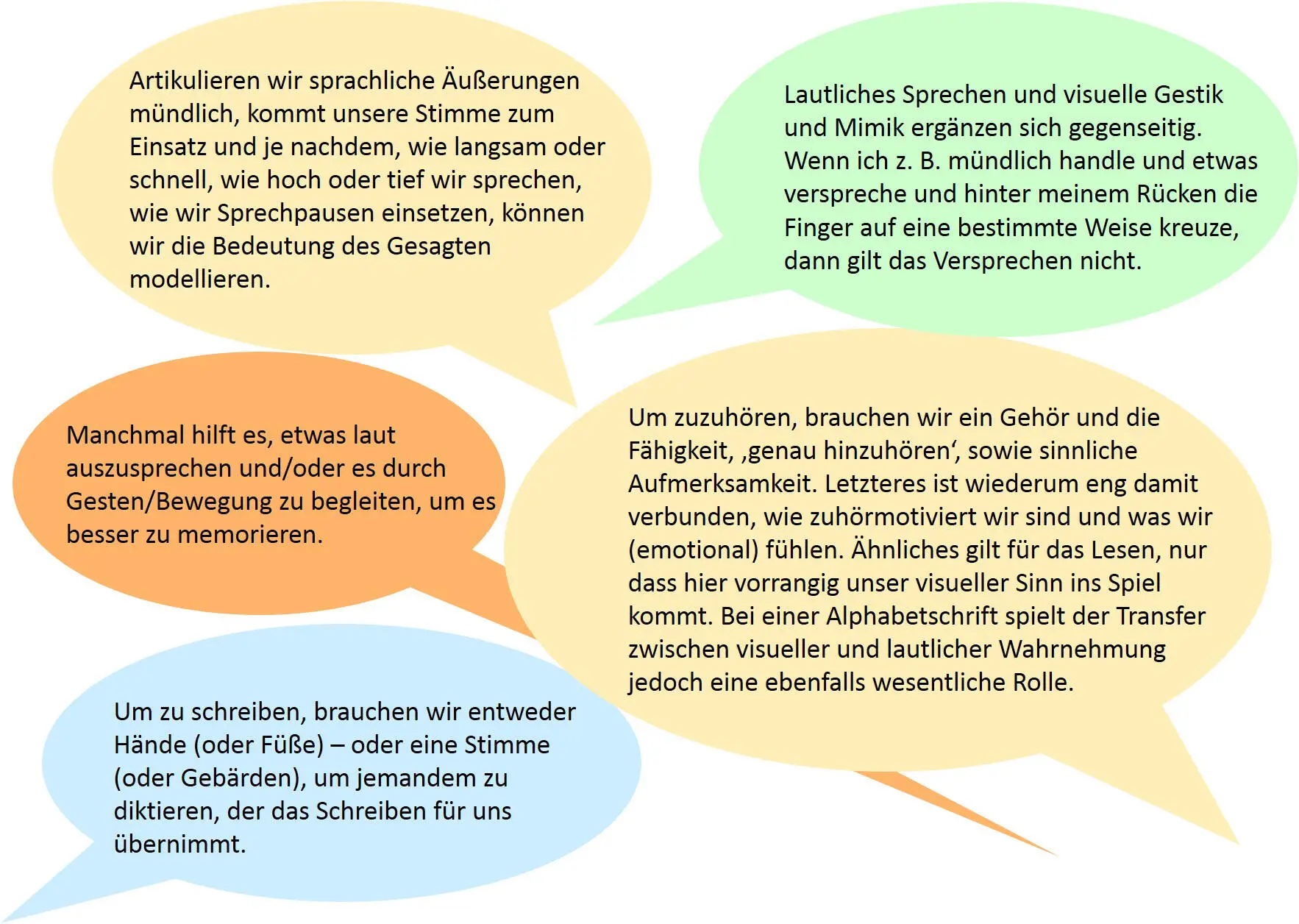

Abb. 2.1:

Abb. 2.1:

Sprache und Körper

1 Vertiefen Sie eins der obigen Beispiele und überlegen Sie, was Ihnen aus Ihrer eigenen Erfahrung dazu einfällt.

2 Bilden Sie Kleingruppen (4–5 Personen). Wählen Sie eine oder mehrere der folgenden Fragen und kommen Sie diesbezüglich miteinander ins Gespräch über Ihre persönlichen Erfahrungen: Können Sie eigene Beispiele finden, wie Sie etwas besser behalten, wenn Sie beim Memorieren auf die eine oder andere Weise Ihren Körper ins Spiel bringen? Oder kennen Sie es selbst, dass Ihnen mehr einfällt, wenn Sie gehen oder laufen, statt zu sitzen; und wenn ja, in welchen Situationen nutzen Sie das? Oder können Sie Beispiele geben, welche Gesten Sie häufig selbst benutzen und was sie bedeuten?

3 Haben Sie den Begriff Embodiment schon einmal gehört? Versteckt ist darin body , englisch für ‚Körper‘. Was könnte Embodiment auf Deutsch heißen? Versuchen Sie sich an einer Übersetzung und überlegen Sie, welche Assoziationen der Begriff bei Ihnen weckt: Was könnte sich dahinter für eine Theorie ‚verbergen‘?

****

Die Aktivierungsbeispiele in den Sprechblasen geben einen ersten Eindruck, inwiefern Sprachgebrauch bzw. sprachliches Handeln nicht nur Kognition – einen Geist – erfordert, sondern auch einen Körper (vgl. Zepter 2013). Wenn wir unsere Sprachfähigkeit als ein geistiges/kognitives Vermögen erachten, dann deuten die Beispiele an, dass der menschliche Geist nicht ohne Körper funktionieren kann.

Eine kognitionstheoretische Grundlage für diese Idee bieten Embodiment-TheorienEmbodiment-Theorien. In den letzten beiden Jahrzehnten erfahren sie in unterschiedlichen humanwissenschaftlichen Disziplinen, insbesondere in der Psychologie und in den Neurowissenschaften, zunehmend Beachtung (vgl. u.a. Gallagher 2005; Tschacher 2006; Tschacher & Bergomi 2011; Tschacher, Ramseyer & Koole 2018).

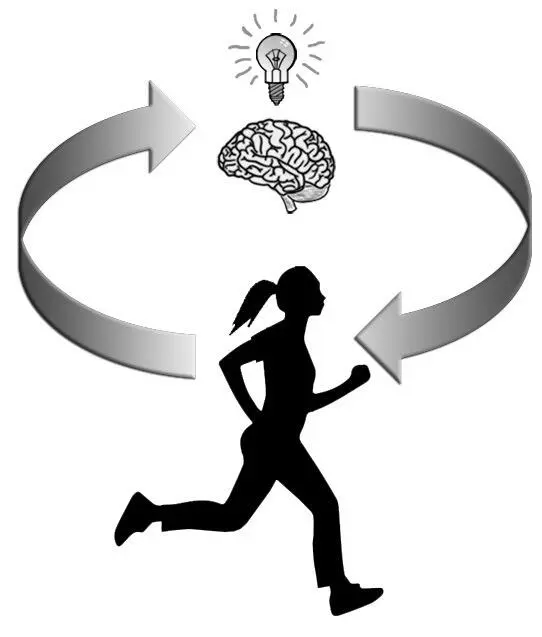

Im Folgenden erläutern wir zunächst, was unter Embodiment zu verstehen ist und welche Bedeutung Embodiment-Theorien dem Körper für die menschliche Kognition grundsätzlich beimessen (Kap. 2.1). Wir geben verschiedene Beispiele, die illustrieren, wie eng Kognition und Körper verbunden sind und wie sie sich wechselseitig beeinflussen können.

Anschließend gehen wir noch einmal genauer auf die Verknüpfung von Sprache und Körper ein und stellen auch dazu mehrere Beispiele aus der Theorie der Embodied Cognition vor (Kap. 2.2). Embodied CognitionEmbodied Cognition erklärt, wie sich Begriffe und unsere sprachlichen Repräsentationen der Begriffe (= unser Wortschatz) auf der Basis unserer körperlichen Erfahrungen und Interaktionen mit der Umwelt entwickeln und wie somit selbst das kognitive (semantische, pragmatische) Verstehen von mündlichen Äußerungen (beim Zuhören) und von schriftlichen Texten (beim Lesen) eine körperliche Basis erfordert. Abschließend zeigen wir an einigen Beispielen auf, wie Reaktionszeitexperimente belegen, dass wir im Prozess der Sprachverarbeitung – beim Verstehen von Texteinheiten, Sätzen und Wörtern – direkt auf körperliche Erfahrungen zurückgreifen bzw. die gleichen kognitiven Bereiche wie bei motorischer Tätigkeit und/oder Sinneswahrnehmung involviert sind (Kap. 2.3).

2.1 Einblicke in Embodiment-Theorien

Der Begriff Embodiment stammt ursprünglich aus den KognitionswissenschaftenKognitionswissenschaften, wird aber inzwischen in weiteren humanwissenschaftlichen Disziplinen verwendet. Ins Deutsche lässt er sich nur schwer übersetzen, am ehesten vielleicht mit ‚Verkörperung’, obgleich dies bedeutungsbezogen nicht wirklich treffend ist. Wir favorisieren die Rede von ‚KörperverankerungKörperverankerung’ oder ‚KörpereinbettungKörpereinbettung’.

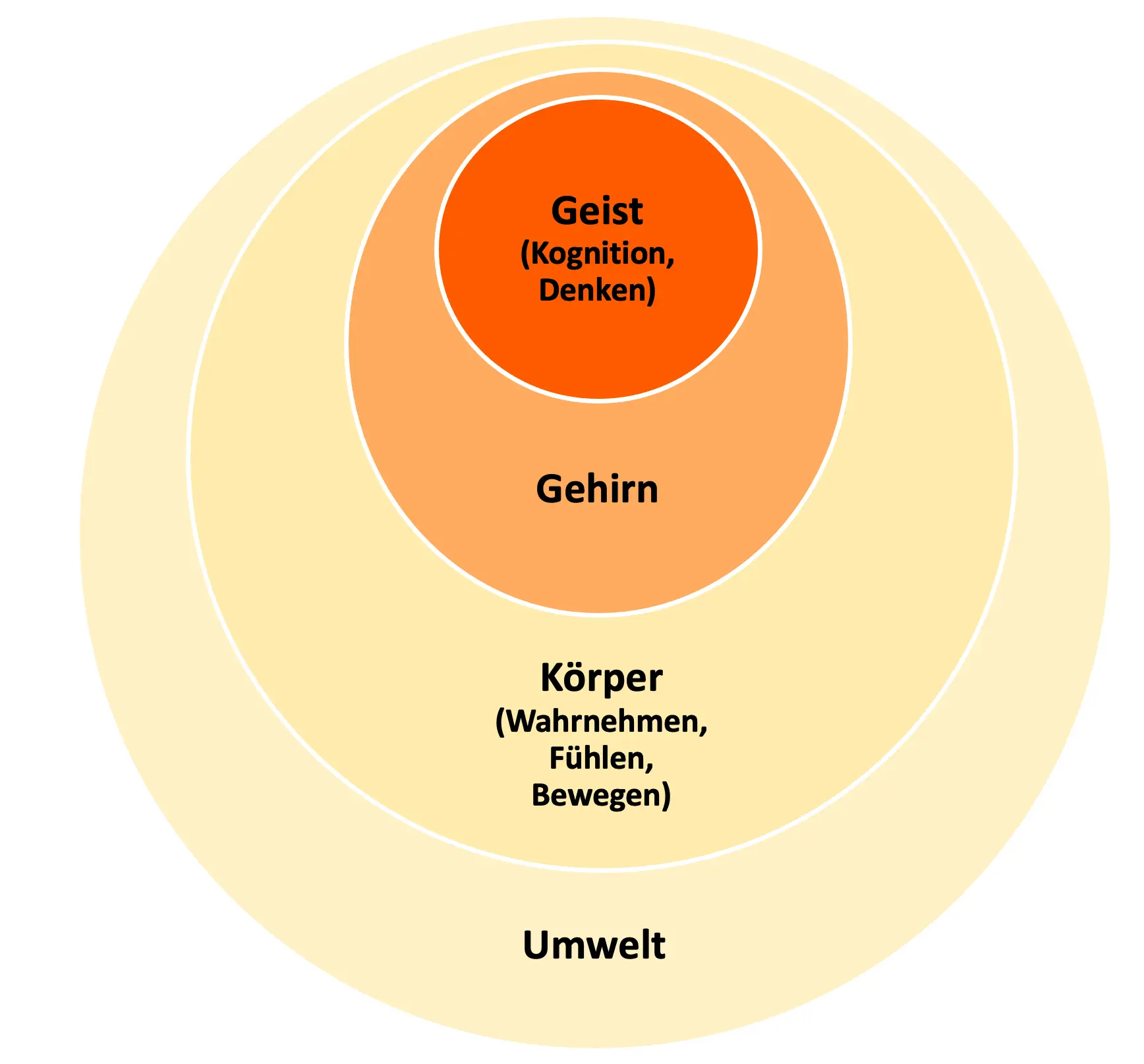

Basis und allen Embodiment-Ansätzen gemein ist die Annahme, dass bei einer In-Bezug-Setzung von PsychischemPsychisches (= GeistGeist, Seele) und PhysischemPhysisches (= Körper) nicht nur Geist und GehirnGehirn eng zusammenhängen (vgl. Tschacher 2006). Stattdessen geht man davon aus, dass sich inneres Erleben aus einem komplexen Zusammenspiel heraus gestaltet – zwischen Geist, Gehirn und Körper bzw. zwischen Denken (Kognition),Denken (Kognition) Wahrnehmen (Sinne),Wahrnehmen (Sinne) Fühlen (Emotionen)Fühlen (Emotionen) und Bewegen (Motorik)Bewegen (Motorik) (siehe Abb. 2.2).

Abb. 2.2:

EmbodimentEmbodiment

Geist vs. Gehirn

Geist vs. Gehirn

Geist wird hier als eine psychische Größe mit Kognition gleichgesetzt und Kognition als die Gesamtheit aller Prozesse und Strukturen des Geistes aufgefasst. Kognitive Prozesse umgreifen u.a. alle Formen des Denkens wie etwa Schlussfolgern, Urteilen, Planen, Entscheiden, Problemlösen, Erinnern, Vorstellen etc. Beispiele für kognitive Strukturen sind Wissen, Begriffe, Gedächtnis. Auch unsere Sprachfähigkeit kann als ein geistiges/kognitives Vermögen erachtet werden.

Читать дальше

Aktivierung

Aktivierung Abb. 2.1:

Abb. 2.1:

Geist vs. Gehirn

Geist vs. Gehirn