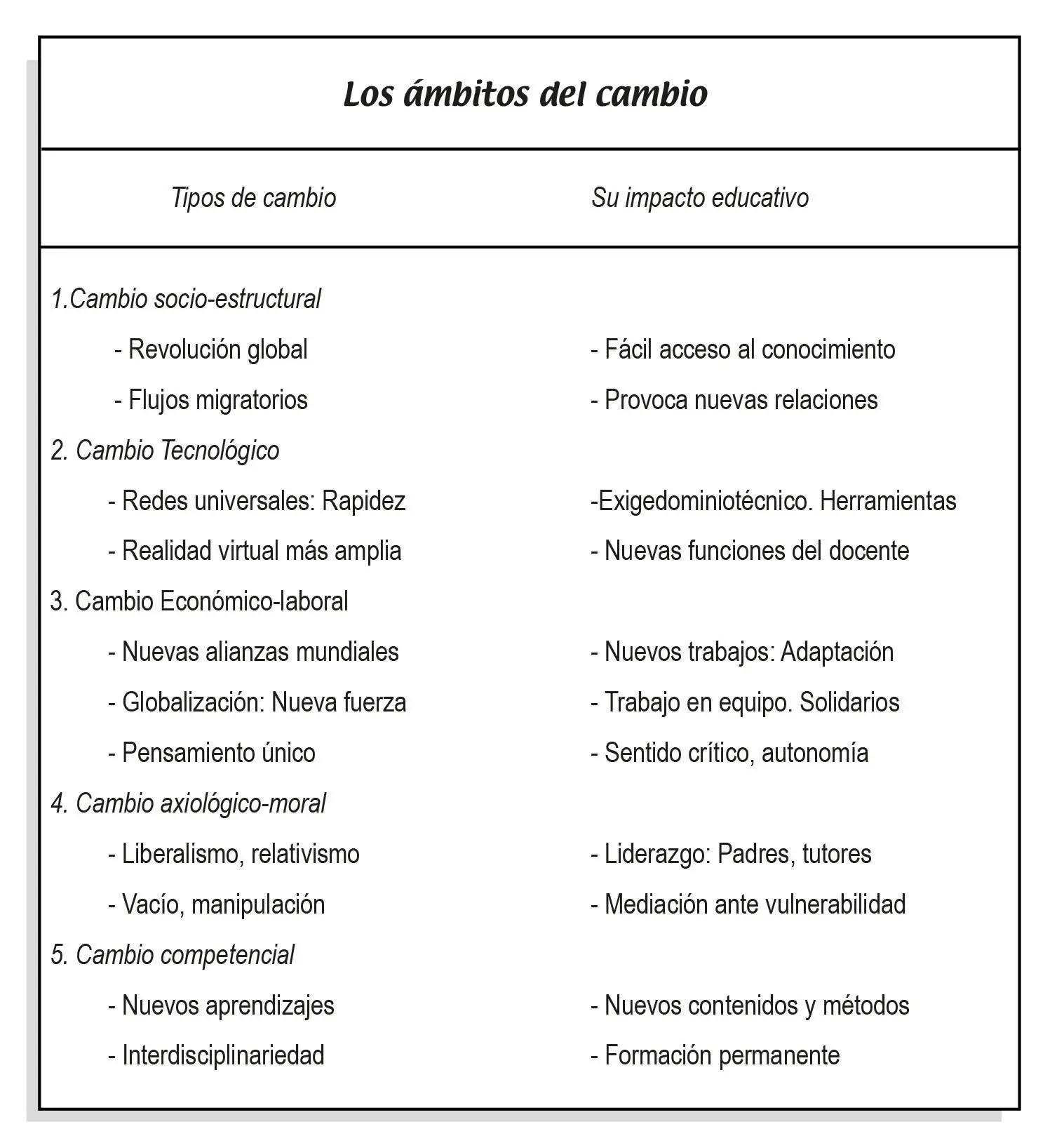

Es importante justificar todo cambio con argumentos coherentes y no sólo con razones coyunturales. A la pregunta: ¿por qué surge la idea de que el cambio es necesario?, el Prof. Segovia responde recogiendo los argumentos de Bury: “Queramos o no, vivimos la era del progreso; o mejor, asistimos a su terminación y a la instauración de la etapa del cambio continuo. La idea de progreso no es reducible a un concepto preciso tal como el de ley física, masa o contradicción lógica... Es una teoría que contiene una síntesis del pasado y una previsión del futuro. Se basa en una interpretación de la historia que considera al hombre caminando lentamente... en una dirección definida y deseable e infiere que ese progreso continuará indefinidamente. Ello implica que... se llegará a alcanzar algún día una condición de felicidad general que justificará el proceso total de la civilización” (Segovia, J., 1997: 179). Aunque no toda resistencia al cambio debe entenderse peyorativamente, sino como forma de supervivencia y afirmación de las propias ideas, la resistencia se tornaría sospechosa si la institución educativa es reproductora y no innovadora, adoctrina en vez de educar, se limita al aprendizaje de mantenimiento y no al innovador” (op., cit. p. 196).

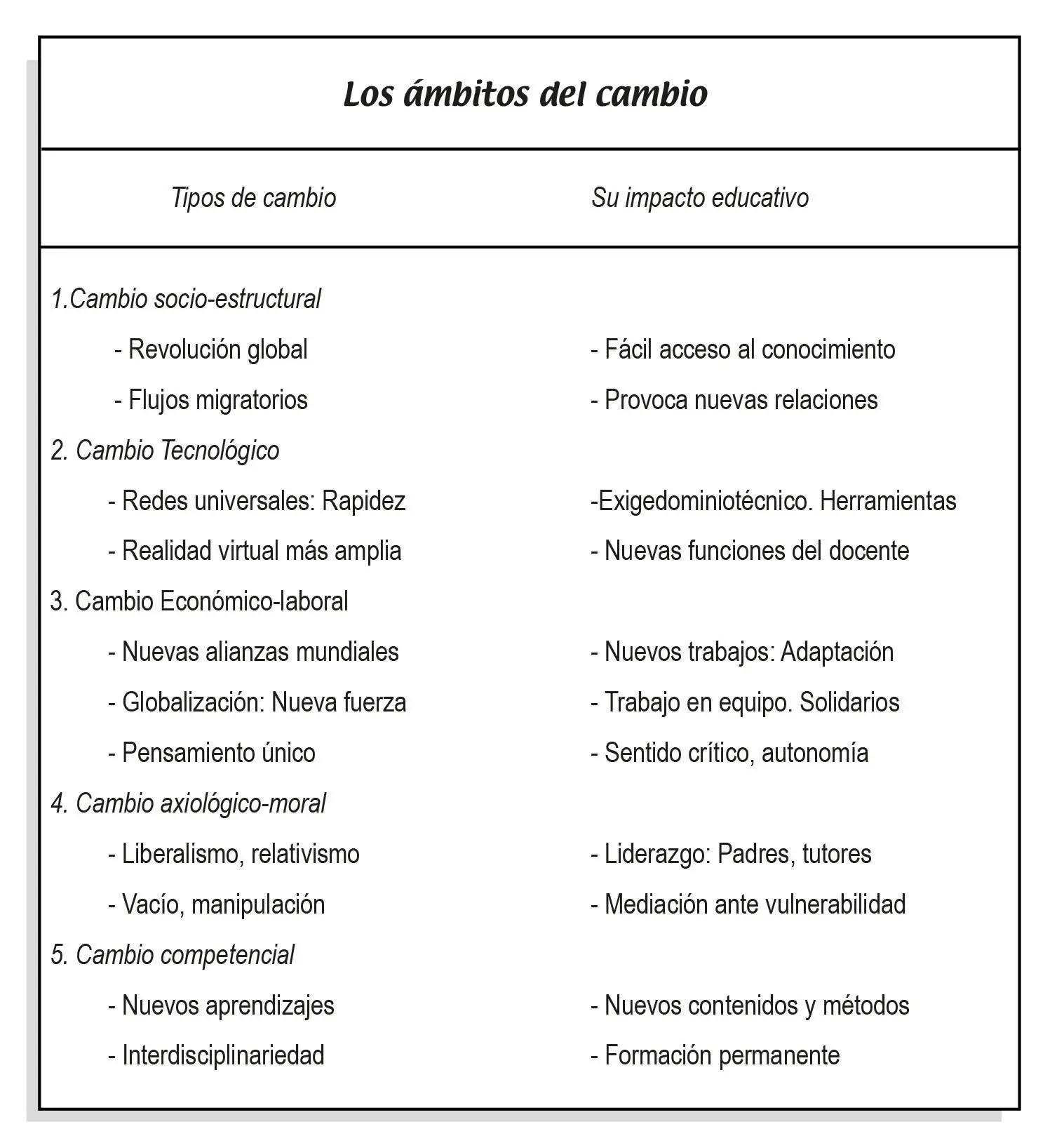

La propia dinámica de la vida impone nuevas soluciones a los avances tecnológicos y a la problemática generada por los movimientos socioculturales y económicos. “El rasgo dominante en los tiempos en los que estamos viviendo actualmente es el cambio rápido, radical e impredecible que se produce en todos los aspectos que rodean la educación: demográficos, tecnológicos, económicos, sociales, culturales y políticos. Todo parece indicar que, salvo que se produzca un holocausto nuclear, este ritmo acelerado del cambio histórico continuará en el futuro” (Coombs, P. H., 1987: 18).

Crisis social

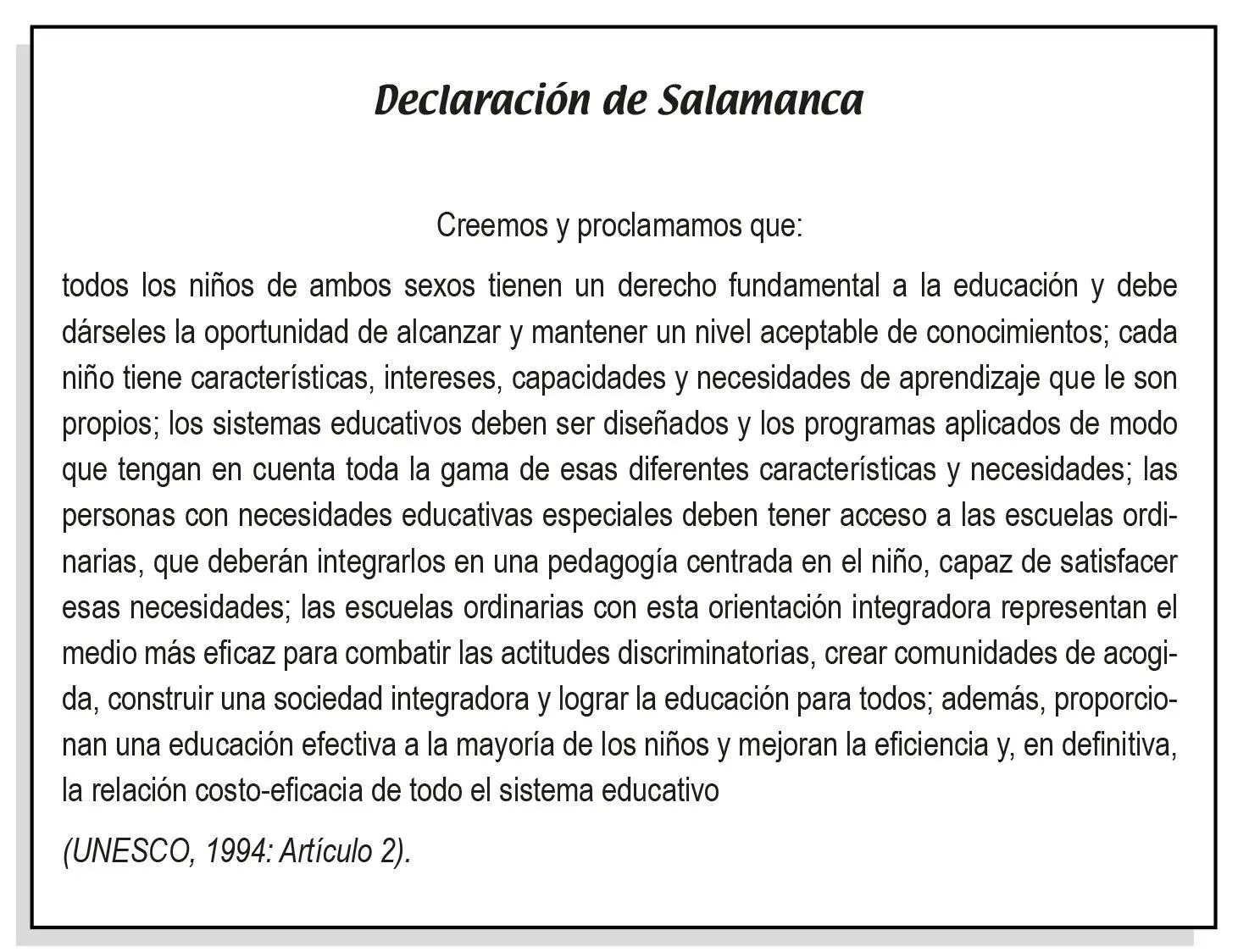

Crisis y educación han sido dos términos que han caminado casi siempre de la mano, y el sistema educativo ha sido un área recurrente y sistemáticamente reformada. Por esta razón, Tedesco nos dice que la crisis de la educación ya no es lo que era, “sino como una expresión particular de la crisis del conjunto de las instancias de la estructura social desde el mercado de trabajo y el sistema administrativo hasta el sistema político, la familia y el sistema de valores y creencias. La crisis, en consecuencia, ya no proviene de la deficiente forma en que la educación cumple con los objetivos sociales que tiene asignados, sino que, más grave aún, no sabemos qué finalidades debe cumplir y hacia dónde debe efectivamente orientar sus acciones” (Tedesco, J. C., 1995: 17).

El peso de la crisis proviene de una revolución social de imprevisibles alcances. Tedesco hace referencia a un artículo sobre las nuevas tecnologías, de la revista Newsweek: “La revolución social no ha hecho sino comenzar y ya nos abruma. Ha dejado atrás nuestra capacidad de control, ha convertido en obsoletas nuestras leyes, transformado nuestras costumbres, desordenado nuestra economía, reordenado nuestras prioridades, redefinido nuestros puestos de trabajo, incendiado nuestras constituciones y cambiado nuestro concepto de la realidad”. Idea que coincide con la tesis de H. Toffler, para quien “el actual proceso de cambio social constituye nada menos que una revolución global. Así pues, no estamos ya ante un cambio social profundo, sino ante la aparición de una nueva forma de vida sobre la tierra” (Toffler, A., 1990).

El impacto de nuevas tecnologías

El análisis de la industria del conocimiento nos da nuevas pistas para conocer la característica esencial del cambio hacia la nueva economía. El conocimiento tiende a desplazar los factores clásicos de producción: la tierra, el capital y el trabajo. Afirman los expertos que la era de la información dirige la economía, que el origen de la nueva economía es el microprocesador, pues la capacidad de los chips se duplica cada dieciocho meses. La globalización de la economía, nuevo paradigma de este fin de siglo, es la expresión más evidente del cambio. El empequeñecimiento virtual del mundo, alcanzado gracias a la mayor rapidez y menor costo de los transportes y las comunicaciones, y la desaparición de las barreras arancelarias, son las fuerzas económicas más importantes de nuestro tiempo. “Es obvio que un cambio estructural tan importante arrastra consecuencias igualmente considerables sobre la educación”, afirma Benegas, quien tras comentar la falacia de la compartimentación de la educación tradicional, subraya: “En la escuela del mañana, los estudiantes serán sus propios instructores con programas de ordenador como herramienta, y en todo caso deberán pensar en aceptar su propia responsabilidad acerca del aprendizaje continuo” (Benegas, J., 1995: 16).

Sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad y en la educación reflexiona también Delors en su renombrado estudio y llega a la conclusión de que “están causando una verdadera revolución que afecta tanto a las actividades relacionadas con la producción y el trabajo como a las actividades ligadas a la educación y a la formación” (Delors, J., 1996: 198).

Si el análisis de los problemas se hace desde distintos criterios, sociológico o pedagógico, se perciben nuevos problemas. El referente de otros países de nuestro entorno cultural, la valoración de las titulaciones, las exigencias de la propia Reforma y las competencias para el empleo, etc., nos permiten encontrar nuevas razones para un cambio educativo y casi una ruptura con el viejo modelo de escuela, como sugiere el Prof. Mencía: “Los principios psicopedagógicos fundamentales, asumidos por la Reforma, como son el concepto de aprendizaje activo y personal del alumno, la necesidad de una pedagogía diferenciada adaptada a individualidades heterogéneas y que implica la mayor flexibilidad metodológica, exigen cambios tan profundos en la práctica educativa escolar de todos los niveles que suponen un nuevo modelo de escuela” (Mencía, E., 1993: 45).

La baja calidad educativa

J. Lesourne enumera, en su amplio análisis de la educación francesa, los seis interrogantes cualitativos, que también siguen sin resolverse en la educación española: El fracaso escolar, la democratización, la calidad de la enseñanza, el reclutamiento y la formación de los docentes, la relación entre la enseñanza general y la enseñanza técnica, el acceso a la enseñanza general y la enseñanza técnica, el acceso a la enseñanza superior (Lesourne, J., 1993: 88). Este complejo enunciado de problemas nos sitúa ante un sistema educativo en crisis, carente de flexibilidad y autonomía, para el que Esteve busca una respuesta: La crítica social sobre la lentitud de cambio del sistema de enseñanza va a continuar mientras éste no consiga mayor agilidad estructural. Es imposible una respuesta rápida ante las cambiantes demandas sociales, con sistemas educativos centralizados, organizados sobre los modelos napoleónicos de un sistema unificado, que no podrá nunca gestionar con eficacia unos efectivos profesores que hay que contar con cifras de cientos de miles, distribuidos por un territorio nacional de extensión considerable, en el que la diversificación de los problemas educativos es cada vez mayor. El gran problema de la educación en la próxima década es el de la calidad de la enseñanza (Esteve, J.M. 1996: 276).

“¿Sobre qué hipótesis, en cuanto al futuro, debería elaborarse en este dominio la política escolar?” Contemplando sólo algunas dimensiones problema: al fenómeno de las inmigraciones, el paro, la realidad multicultural, plurilingüe y multirracial de los países, Lesourne responde que deberían reforzarse algunos aspectos de la educación: como la iniciación a los derechos del hombre, la puesta en evidencia de valores laicos que deberían aceptar todos los ciudadanos, el aprendizaje de la lengua, leída y escrita, una mayor flexibilidad pedagógica en las clases...

Читать дальше