1 ...7 8 9 11 12 13 ...27 Neben der Pupillenkontraktion stellt der Übergang zwischen Stäbchen- und Zapfensehen im mesopischen Bereich einen zweiten wichtigen Anpassungsmechanismus des menschlichen Sehsystems an wechselnde Lichtverhältnisse (sog. Adaptation ) dar. Es gibt noch einen dritten Adaptationsmechanismus, die Verstärkungsregelung der Rezeptorsignale.

Fotorezeptoren enthalten Pigmente (Opsine, bestimmte Arten von Proteinen), die ihre Struktur verändern , wenn sie Photonen absorbieren und neuronale Signale erzeugen, die von den horizontalen, amakrinen, bipolaren und Ganglienzellen der Retina vorverarbeitet werden, um neuronale Signale für die spätere Verarbeitung über die verschiedenen visuellen und nicht visuellen Kanäle des Sehsystems zu liefern. Es gibt drei Zapfentypen (s. die rot, grün und blau gekennzeichneten Zapfen in Abb. 2.2sowie 2.3) mit Pigmenten unterschiedlicher spektraler Empfindlichkeit, die sog. L- (langwellensensitiv), M- (mittelwellensensitiv) und S-Zapfen (kurzwellensensitiv), die die sog. L-, M-und S-Signale für die Wahrnehmung von homogenen Farbfeldern und für farbige räumliche Strukturen (z. B. eine rotpurpurfarbene Rose mit feinen Farbschattierungen) liefern.

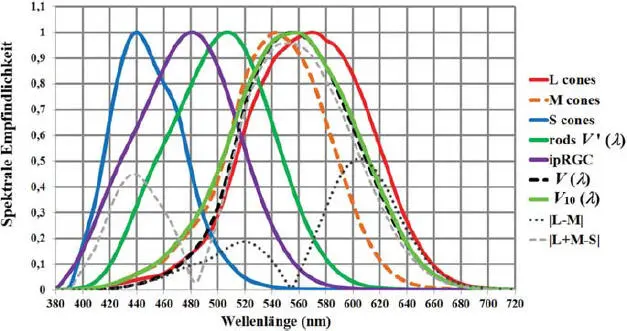

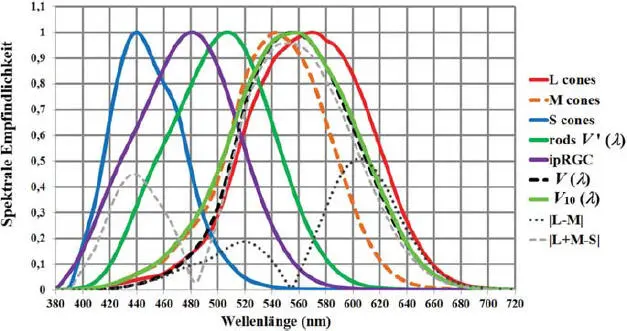

Abb. 2.4 Relative spektrale Empfindlichkeit der L-, M- und S-Zapfen (engl. cones , sog. Stockman und Sharpe 2000 2° Cone Fundamentals für 2°-Betrachtungsfeld) [5–7] sowie anderer visueller Mechanismen, die die LMS-Zapfensignale als Input verwenden. Die Empfindlichkeit des ipRGC-Mechanismus ist ebenfalls dargestellt (s. Abschn. 2.3). Die spektrale Empfindlichkeit der Stäbchen (engl. rods , dunkelgrüne Kurve) wird durch die sog. V '(λ)-Funktion angenähert. V (λ): spektrale Hellempfindlichkeitsfunktion (s. Abschn. 2.2.1) als Grundlage der Fotometrie, für Stimuli des Standardsehwinkels, etwa 1–4°); V 10(𝜆): alternative Version für Stimuli des größeren Sehwinkels (etwa 10°). Reproduziert mit Genehmigung von Wiley-VCH [1].

Die Anzahl der unterschiedlichen Zapfensignale (drei) hat eine wichtige psychophysikalische Implikation: Farbensehen ist trichromatisch, Farbräume haben drei Dimensionen (s. Abschn. 2.2.3) und es gibt drei unabhängige psychologische Attribute der Farbwahrnehmung (Buntton, Sättigung, Helligkeit). Die relativen spektralen Empfindlichkeiten der L-, M-und S-Zapfen sind in Abb. 2.4dargestellt, zusammen mit einigen anderen wichtigen Funktionen, die in Abschn. 2.3erläutert werden.

Die spektralen Empfindlichkeiten in der Abb. 2.4wurden an der Hornhaut des Auges gemessen. Sie beinhalten somit die durchschnittliche spektrale Transmission der Augenmedien und des Makulapigments bei einer Exzentrizität der Netzhaut von 2°. Das sind die sog. Stockman und Sharpe 2000 2° Cone Fundamentals [5–7]. Wie aus Abb. 2.4ersichtlich ist, ergeben die Spektralbänder der L-, M-und S-Zapfen drei Rezeptorsignale für die weitere Verarbeitung in der menschlichen Sehrinde (oder visuellem Kortex ). Aus diesen Signalen leitet die Netzhaut drei sog. visuelle Signalverarbeitungskanäle ab (s. Abb. 10.6).

Zwei visuelle Signalverarbeitungskanäle liefern sog. chromatische Signale (engl. chromatic signals oder opponent signals ):

1 1. L−M-Signal oder Rot-Grün-Signal (der vermittelnde Signalverarbeitungskanal ist als opponenter neuronaler Kanal bekannt, dieser Kanal stellt ein Signal für die Sehrinde zur Berechnung des wahrgenommenen Rot-bzw. Grünanteils des visuellen Stimulus bereit) und

2 2. L+M−S-Signal (oder Gelb-Blau-Signal, das ist das Signal des zweiten opponenten Kanals, der dem visuellen Kortex ein Signal zur Berechnung des wahrgenommenen Gelbbzw. Blauanteils des visuellen Stimulus sendet).

Die Signale der obigen zwei opponenten Kanäle stellen die Ausgangsgrößen der psychophysikalischen Modelle der Farberscheinung dar. In solchen Modellen werden die L-, M-und S-Signale gewichtet. Zum Beispiel ergibt sich mit den Gewichtungsfaktoren a und b :(L + a M − b S). Die Fundamente der Modellierung der Farberscheinung werden in Abschn. 2.2.4beschrieben. In der Schriftweise mit den Zeichen „+“und „−“ sind diese Zeichen nur symbolisch: In der physiologischen Wahrheit werden die Signale nicht nur gewichtet, sondern auch adaptiert und komprimiert (s. Abschn. 2.2.4, Abb. 2.10).

Der dritte Kanal ist der sog. Luminanzkanal oder achromatischer Kanal, der das L+M Signal übermittelt. In diesem Kanal werden die gleichen Ausgangssignale der L- und M-Zapfen nicht wie beim (ersten) opponenten L−M-Signal subtrahiert, sondern addiert. Der L+M-Kanal wird üblicherweise als Leuchtdichtekanal betrachtet. Die wichtigste Rolle des Leuchtdichtekanals ist, dass er das Sehen feiner Bilddetails und die zeitliche Auflösung schneller Ereignisse ermöglicht.

Wie aus Abb. 2.4ersichtlich ist, haben die L-, M- und S-Zapfenempfindlichkeitskurven ihre Maxima bei 566, 541 bzw. 441 nm [4]. In der Fotometrie wird die spektrale Empfindlichkeit des L+M-Kanals für Reize mit einem Sehwinkel von 1°–4° durch die spektrale Hellempfindlichkeitsfunktion V (𝜆) approximiert (s. Abschn. 2.2.1), die die Grundlage der Fotometrie bildet, während für räumlich ausgedehntere (z.B. 10°) Reize die sog. V 10(𝜆)-Funktion (der sog. CIE-10°-Beobachter [8]) verwendet wird. Für räumlich ausgedehnte Stimuli, die z.B. ein 10°-Sichtfeld abdecken, sollen andere LMS-Spektralempfindlichkeiten verwendet werden; z. B. die sog. Stockman und Sharpe 2000 10° Cone Fundamentals [7].

2.2 Lichttechnische und farbmetrische Kenngrößen

2.2.1 Lichttechnik und Farbmetrik

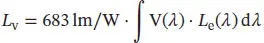

Im Jahr 1924 definierte die CIE die heute unter dem Namen V (𝜆)-Funktion bekannte spektrale Hellempfindlichkeitsfunktion für das Tagessehen (sog. fotopisches Sehen) [9] und damit legte sie (aus der damaligen Sicht) eine wahrnehmungsrelevante Grundlage zur Charakterisierung von Lichtquellen und Beleuchtungssituationen. Im Jahr 1931 führte die CIE das bis heute gültige farbmetrische System (s. Abschn. 2.2.2) mit den sog. 2°-Normspektralwertfunktionen ein, das mit dessen  (𝜆)-Funktion, die gleich der V (𝜆)-Funktion ist (s. Abb. 2.5), eine sehr enge Beziehung zur Fotometrie hat. In der Farbmetrik, die durch die Gleichung

(𝜆)-Funktion, die gleich der V (𝜆)-Funktion ist (s. Abb. 2.5), eine sehr enge Beziehung zur Fotometrie hat. In der Farbmetrik, die durch die Gleichung  (𝜆) = V (𝜆) untrennbar von der (fotopischen) Lichttechnik verbunden ist, werden – mithilfe der o. g. Normspektralwertfunktionen – verschiedene lichttechnische und farbmetrische Kenngrößen definiert (z.B. Kenngrößen für die Begriffe Farbreiz, Farbtemperatur, Farbumstimmung, Farbraum, Farberscheinung, Farbabstand, Farbdifferenzformel, Farbpräferenz, Farbwiedergabe, Farbgamut) [10, 11], die in den Abschn. 2.2.2und 2.2.3erläutert werden.

(𝜆) = V (𝜆) untrennbar von der (fotopischen) Lichttechnik verbunden ist, werden – mithilfe der o. g. Normspektralwertfunktionen – verschiedene lichttechnische und farbmetrische Kenngrößen definiert (z.B. Kenngrößen für die Begriffe Farbreiz, Farbtemperatur, Farbumstimmung, Farbraum, Farberscheinung, Farbabstand, Farbdifferenzformel, Farbpräferenz, Farbwiedergabe, Farbgamut) [10, 11], die in den Abschn. 2.2.2und 2.2.3erläutert werden.

Zur Bildung der sog. Leuchtdichte aus der instrumentell gemessenen spektralen Strahldichte (als Beispiel für eine lichttechnische Kenngröße) verwendet man die Gl. (2.1).

(2.1)

mit

V (𝜆) spektrale Hellempfindlichkeitsfunktion für Tagessehen,

L e(𝜆) spektrale Strahldichte des gesehenen Objektes bzw. der Lichtquelle.

Читать дальше

(𝜆)-Funktion, die gleich der V (𝜆)-Funktion ist (s. Abb. 2.5), eine sehr enge Beziehung zur Fotometrie hat. In der Farbmetrik, die durch die Gleichung

(𝜆)-Funktion, die gleich der V (𝜆)-Funktion ist (s. Abb. 2.5), eine sehr enge Beziehung zur Fotometrie hat. In der Farbmetrik, die durch die Gleichung