1 ...8 9 10 12 13 14 ...27 Bei jeder Wellenlänge wird dabei in Gl. (2.1)die spektrale Strahldichte der Lichtquelle L e(𝜆) mit der V (𝜆)-Funktion gewichtet und im sichtbaren Wellenlängenbereich (d.h. zwischen 380 und 780 nm) zu einem gesamten Signal (sog. Leuchtdichte ) integriert, das in zahlreichen psychophysikalischen Modellen der Sehleistung , der Helligkeit und der Farbwahrnehmung als grundlegende numerische Kenngröße – in Kombination mit anderen Signalen bzw. Kenngrößen – verwendet wird. Eine Interpretation der Leuchtdichte allein gemäß Gl. (2.1), als Kenngröße für die wahrgenommene Helligkeit , stellt lediglich eine erste, grobe Annäherung dar. Für eine wesentlich bessere Voraussage der menschlichen Helligkeitswahrnehmung als mithilfe der Leuchtdichte gibt es heute komplexe Modelle, die in den Kap. 5 und 7 ausführlich vorgestellt werden.

2.2.2 Farbmetrik: CIE-Normvalenzsystem und CIE-Normfarbtafel

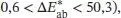

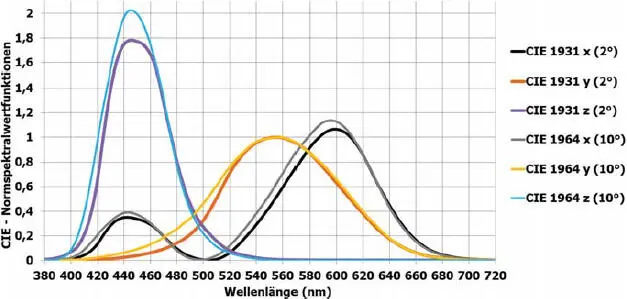

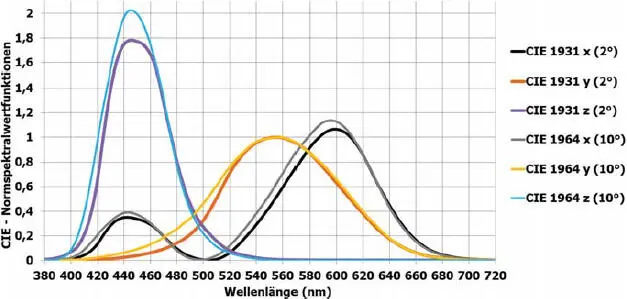

Der Begriff Farbreiz wird wie folgt definiert [10]: optische Strahlung, die im menschlichen Sehsystem eine Farbempfindung hervorruft. Ein Farbreiz kann durch die sog. Normfarbwerte X , Y , Z charakterisiert werden. Um diese Normfarbwerte zu errechnen, wird für kleinflächige Farbreize (zwischen den Gesichtsfeldgrößen von 1°–4°) die gemessene spektrale Strahldichte jeweils durch eine der oben bereits erwähnten 2°- Normspektralwertfunktionen  (𝜆),

(𝜆),  (𝜆),

(𝜆),  (𝜆) im sichtbaren Spektralbereich (d.h. zwischen 380 und 780nm) spektral gewichtet und integriert. Für größere Gesichtsfelder (> 4°, z. B. 10°) werden die sog. 10°-Normspektralwertfunktionen

(𝜆) im sichtbaren Spektralbereich (d.h. zwischen 380 und 780nm) spektral gewichtet und integriert. Für größere Gesichtsfelder (> 4°, z. B. 10°) werden die sog. 10°-Normspektralwertfunktionen  herangezogen [11, 12]. Diese Funktionen sind in Abb. 2.5miteinander verglichen.

herangezogen [11, 12]. Diese Funktionen sind in Abb. 2.5miteinander verglichen.

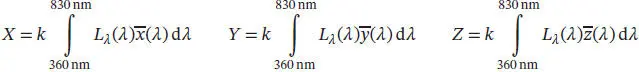

Aus der Abb. 2.5gehen die Unterschiede der spektralen Verläufe der 2°- und der 10°-Normspektralwertfunktionen hervor. Diese Unterschiede können auf die Änderung dermaximalen optischen Dichte des Makulapigments und die Änderung der maximalen Dichte der Sehpigmente der drei Fotorezeptortypen der Netzhaut (sog. L-, M- und S-Zapfen) als Funktion der Gesichtsfeldgröße (2° oder 10°) zurückgeführt werden [13] (s. Abb. 2.3).

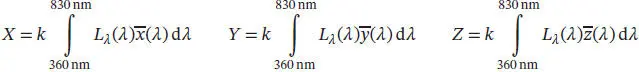

Die spektrale Strahldichte L 𝜆(𝜆) des Farbreizes wird mithilfe eines Spektralradiometers gemessen. Damit werden die Normfarbwerte X , Y , Z laut Gl. (2.2)errechnet.

(2.2)

Abb. 2.5 Vergleich der 2°-Normspektralwertfunktionen  (𝜆),

(𝜆),  (𝜆),

(𝜆),  (𝜆) und der 10°- Normspektralwertfunktionen

(𝜆) und der 10°- Normspektralwertfunktionen  . Quelle: TU Darmstadt.

. Quelle: TU Darmstadt.

Der Wert von 𝑘 kann als 683 lm/W für selbstemittierende Lichtquellen gewählt werden, wodurch der Wert von Y der Leuchtdichte der Lichtquelle gleich wird.

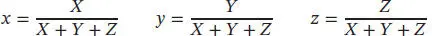

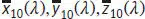

Die sog. Normfarbwertanteile x, y, z , werden laut Gl. (2.3)definiert.

(2.3)

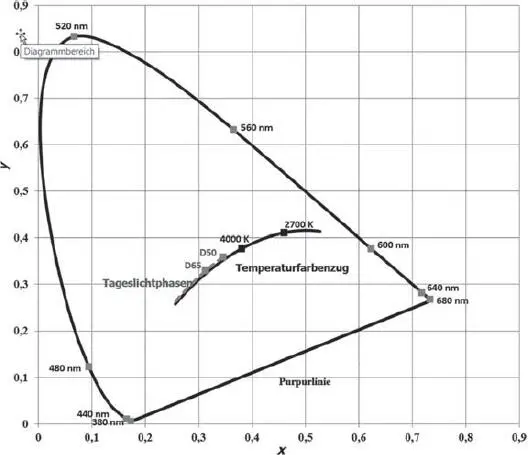

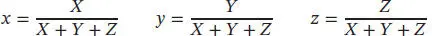

Das Diagramm der Normfarbwertanteile x, y wird Normfarbtafel oder CIE-Normfarbtafel von 1931, eine bestimmte Kombination der Normfarbwertanteile wird Farbort genannt [12]. Die Abb. 2.6veranschaulicht einige in der Praxis der Farbmetrik wichtige Farborte in der Normfarbtafel. Diese schließen die Spektralfarben, die Purpurlinie, den Temperaturfarbenzug und die Tageslichtphasen [14] ein.

Die Spektralfarben (monochromatische Strahlungen) bilden den linken, oberen und rechten Rand des schuhförmigen Bereichs aller existierenden Farborte. In Abb. 2.6sind einige Spektralfarben (wie 680, 640, 600 nm usw.) zwischen 380 und 680 nm gekennzeichnet. Die Purpurlinie verbindet die Farborte der linken (380 nm) und der rechten (680 nm) extremen Wellenlängen. Der Temperaturfarbenzug (oder plancksche Kurve) stellt die Normfarbwertanteile x, y der Schwarzkörperstrahler dar. Die Abb. 2.6veranschaulicht auch die sog. Schwarzkörperstrahler mit Temperaturen zwischen 2000 und 20 000 K. Gekennzeichnet sind die Temperaturen 2700 und 4000 K. 20 000 K befindet sich am linken Ende des Temperaturfarbenzuges.

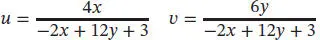

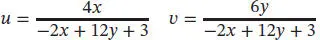

In Verbindung mit dem Temperaturfarbenzug wird der in der Theorie der Bewertung der Farbwiedergabe wichtige Begriff ähnlichste Farbtemperatur (𝑇 cp, in Kelvin) einer zu testenden Lichtquelle (sog. Testlichtquelle) wie folgt definiert: die Farbtemperatur, deren Farbort auf dem Temperaturfarbenzug dem Farbort der Testlichtquelle in einer gleichförmigen Farbtafel (in dem die Abstände zwischen zwei Farben, die sog. Farbabstände, annähernd wahrnehmungsgemäß abgebildet sind; die Normfarbtafel entspricht diesem Kriterium nicht) am nächsten liegt [15]. Als gleichförmige Farbtafel wird – zur Berechnung der ähnlichsten Farbtemperatur – die sog. UCS-Farbtafel (CIE 1960) herangezogen, deren

Abb. 2.6 Wichtige Farborte in der Normfarbtafel. Quelle: TU Darmstadt.

Achsen (𝑢 und 𝑣) laut Gl. (2.4)definiert werden.

(2.4)

Die Farborte der mittleren Tageslichtphasen mit unterschiedlichen ähnlichsten Farbtemperaturen [14] befinden sich auf einem Kurvenzug oberhalb des Temperaturfarbenzuges. Diese werden in Abb. 2.6zwischen 𝑇 cp= 5000 K und 𝑇 cp= 20 000 K dargestellt. In der lichttechnischen Praxis sind die Tageslichtarten D65 (𝑇 cp= 6504 K) und D50 (𝑇 cp= 5003 K) besonders relevant. Die Abb. 2.7zeigt den relativen spektralen Strahlungsfluss der Schwarzkörperstrahler mit den Verteilungstemperaturen 2700 und 4000 K sowie der Tageslichtarten D50 und D65.

Aus der Abb. 2.7geht hervor, dass der Schwarzkörperstrahler mit 2700 K (P2700) einen hohen Gelb- bzw. Rotanteil hat (darum ist seine Lichtfarbe gelblich, sog. Warmweiß), der bei den Lichtarten P4000, D50 bzw. D65 immer kleiner wird, wobei sich der Blauanteil im relativen spektralen Strahlungsfluss dieser Lichtquellen in dieser Reihenfolge erhöht. Aus diesem Grund weist die Lichtart D65 einen kälteren Weißton auf (sog. Kaltweiß).

Читать дальше

(𝜆),

(𝜆),  (𝜆),

(𝜆),  (𝜆) im sichtbaren Spektralbereich (d.h. zwischen 380 und 780nm) spektral gewichtet und integriert. Für größere Gesichtsfelder (> 4°, z. B. 10°) werden die sog. 10°-Normspektralwertfunktionen

(𝜆) im sichtbaren Spektralbereich (d.h. zwischen 380 und 780nm) spektral gewichtet und integriert. Für größere Gesichtsfelder (> 4°, z. B. 10°) werden die sog. 10°-Normspektralwertfunktionen  herangezogen [11, 12]. Diese Funktionen sind in Abb. 2.5miteinander verglichen.

herangezogen [11, 12]. Diese Funktionen sind in Abb. 2.5miteinander verglichen.

. Quelle: TU Darmstadt.

. Quelle: TU Darmstadt.