1.2. Genetische Anlagen und Umwelteinfluss

Wie viele unserer Eigenschaften sind vererbt? Wie viele werden von unserer Umwelt auf uns übertragen?

Lautete die Devise der Wissenschaftler noch vor einigen Jahrzehnten genetische Anlagen vs. Umwelteinflüsse, so betont die Wissenschaft mittlerweile das Zusammenspiel zwischen beiden Faktoren.

Aufgrund des begrenzten Umfanges des Buches, ist es an dieser Stelle leider nicht möglich, die Grundlagen der Genetik und der Erblichkeit (Heritabilität) zu vermitteln.

Ich schränke mich deshalb, aus Gründen der Verständlichkeit und Erklärung, auf die Ergebnisse der Zwillingsforschung aus der Psychologie zum Thema Erblichkeit von Intelligenz ein.

Grundlegende Annahmen in der genetischen Forschung gehen davon aus, dass unsere Anlage, unsere genetische Ausstattung, einen gewissen Rahmen für unsere Entwicklung bildet.

Nimmt man als Beispiel die Körpergröße, dann legt unsere genetische Ausstattung fest, wie groß wir werden können, wenn wir unter idealen Umweltbedingungen aufwachsen.

Unsere Gene definieren sozusagen eine gewisse Grenze der Möglichkeiten, die wir bei optimalen Umwelteinflüssen erreichen können.

Eineiige Zwillinge verfügen zu 100% über denselben Genotyp.

Bei Zweieiigen Zwillingen und Geschwistern stimmen im Schnitt 50% des Genotyps überein.

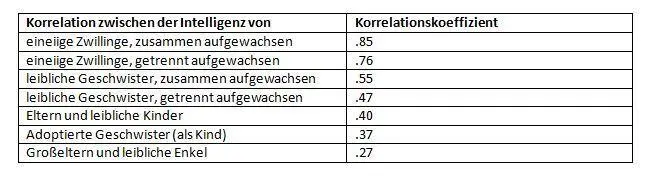

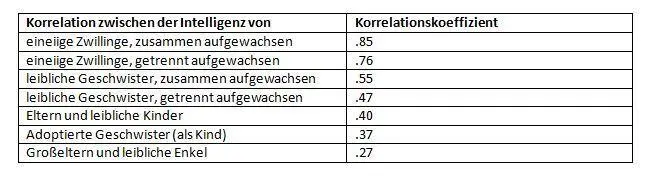

Die folgende Grafik zeigt die Korrelation von Intelligenz bei verschiedenen Verwandtschaftsgraden und Umwelteinflüssen. 3

Wie man aus der Tabelle von Sprinthall entnehmen kann, hängt der Zusammenhang von Intelligenz sehr stark vom Grad der Verwandtschaft ab.

Selbst getrennt aufwachsende eineiige Zwillinge weisen eine stärkere Korrelation der Intelligenz auf, als zusammen aufwachsende Geschwister.

Je geringer der Verwandtschaftsgrad, umso geringer auch die Korrelation der Intelligenz.

Allerdings gibt es Kritik an der Zwillingsforschung von Sprinthall:

Stichproben von Zwillingen sind nicht repräsentativ für die Gesamtbevölkerung.

Durch die Art der Strichprobengewinnung (Selektion nach Ähnlichkeit) sind sie nicht einmal repräsentativ für die Grundgesamtheit aller Zwillinge.

Bei getrennt aufgewachsenen Zwillingen wird oft die Ähnlichkeit der Umwelt nicht berücksichtigt. 4

Heute geht die Wissenschaft von einer Erblichkeit von ca. 50% aus.

So hat eine Zusammenfassung vorliegender Zwillings-, Adoptions- und Familienstudien durch Chipuer et al. (1990) auch den Wert von ca. 50% Erblichkeit bestätigt. 5

Man kann den Studien also entnehmen, dass wir Menschen mit einer genetischen Grundausstattung auf die Welt kommen, was und wie wir uns allerdings entwickeln, hängt auch zu einem großen Anteil von unserer Umwelt ab.

Selbige hat auch einen großen Einfluss auf unsere Motivation und unsere Ziele.

Die folgenden Seiten stellen verschiedene Theorieansätze vor, bei denen von verschiedener Intensität der intrinsischen und extrinsischen Kräfte ausgegangen wird.

1.3. Humanistische Ansätze (Maslow)

Abraham Maslow wurde am 1. April 1908 in New York geboren und starb am 8. Juni 1970 in Kalifornien.

Maslow war amerikanischer Psychologe und gilt als Gründervater der Humanistischen Psychologie. 6

Auch in der Motivationsforschung führte Maslow seine humanistischen Ansätze fort.

Er ging davon aus, dass es in Menschen Wachstumskräfte und Wachstumshindernisse gibt.

Wachstumskräfte sind:

Streben nach vollem Funktionieren der Person

Streben nach Ganzheit und Einzigartigkeit

Streben nach der Fähigkeit, das eigene Selbst zu akzeptieren

Wachstumshindernisse nach Maslow sind:

Übersteigertes Streben nach Sicherheit

Angst, Risiken einzugehen

Angst vor Freiheit und Unabhängigkeit

Angst vor dem Getrenntsein

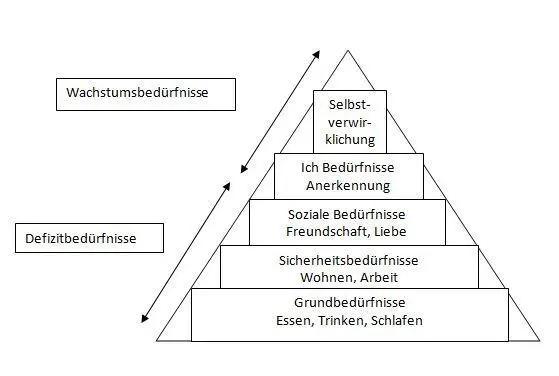

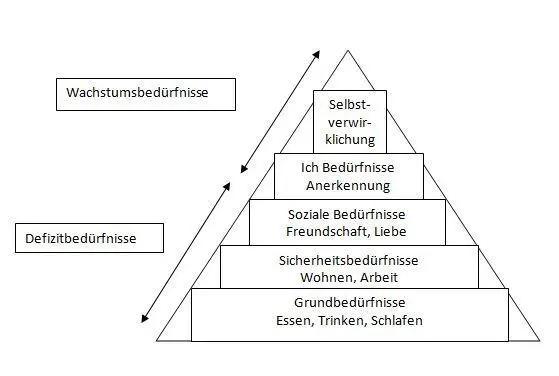

So wie es nach Maslow Wachstumskräfte und Wachstumshindernisse gibt, hat er im Zusammenhang mit der Motivationsforschung die Begriffe Defizitmotive und Wachstumsmotive definiert.

Diese sind in der Bedürfnispyramide nach Maslow dargestellt:

Nach Maslow hat jeder Mensch den Wunsch, sich selbst zu verwirklichen. Motivation ist demnach nichts, was von außen an den Menschen herangetragen werden muss. Er geht also von einer hohen intrinsischen Motivation der Menschen aus.

Im Zusammenhang mit der Bedürfnispyramide erstellte Maslow folgendes Regelsystem:

1 Die höheren Bedürfnisse sind in der evolutionären Entwicklung des Menschen erst später aufgetreten.

2 Höhere Bedürfnisse treten auch in der Entwicklung des Individuums erst später auf.

3 Höhere Bedürfnisse sind weniger wichtig als das bloße Überleben.

4 Zwar sind höhere Bedürfnisse weniger überlebenswichtig, tragen aber zu Gesundheit, längerem Leben, besserer biologischer Leistungsfähigkeit bei (Wachstumsbedürfnisse).

5 Befriedung höherer Bedürfnisse führt zu Glück.

6 Befriedigung höherer Bedürfnisse erfordert mehr Voraussetzungen und ist komplexer.

7 Befriedigung höherer Bedürfnisse erfordert günstigere Umweltbedingungen.

Maslow verfolgte also ein sehr positives Menschenbild. Die intrinsische Motivation war für ihn von großer Bedeutung.

Es gibt allerdings auch Kritik an Maslows Bedürfnispyramide.

Maslows Theorien decken sich nicht immer ausreichend mit empirischen Ergebnissen.

Weiters bezog Maslow zu wenig die kulturellen Unterschiede in seine Theorie mit ein, da er von einer westlichen, individualistischen Kultur ausging.

In Kapitel drei wird in diesem Buch nochmals auf Maslow eingegangen und auch auf die Weiterentwicklungen von Maslows Theorie in Form von Alderfers ERG-Theorie, welche in der Arbeitsmotivation ihre Anwendung findet.

1.4. Empirisch- behavioristische Ansätze

Den Gegensatz zu den humanistischen Ansätzen bilden die behavioristischen Ansätze.

Die Humanisten gehen davon aus, dass der Mensch den Wunsch, fast den Drang, verspürt, sich zu entfalten, zu lernen, sich zu verwirklichen.

Im Behaviorismus hingegen geht man von einem Menschenbild aus, welches durch Erfahrungen geprägt wird.

Der Mensch kommt als „tabula rasa“, als unbeschriebenes Blatt auf die Welt. Auf diesem Blatt werden durch Erfahrungen Eindrücke hinterlassen. Menschen besitzen demnach keine natürlichen inneren Wesenskräfte, sondern werden nur durch die unzähligen im Alltag gemachten Erfahrungen geprägt. 7

Die Behavioristen gehen hierbei von zwei Grundkonzepten aus:

1 Klassische Konditionierung

2 Operante Konditionierung

Das bekannteste Beispiel der klassischen Konditionierung bietet uns der russische Physiologe Iwan Pawlow (1849 – 1936) mit seinen Versuchen mit Hunden.

Der „Pawlowsche Hund“ hat es in diesem Zusammenhang zu Weltruhm gebracht.

Pawlow erforschte bei seinen Versuchen den bedingten Reflex des Hundes.

„ Pawlow untersuchte das Verdauungssystem von Säugetieren und experimentierte hierzu mit Hunden. Wird einem hungrigen Hund Futter vorgesetzt, so reagiert dieser mit verstärktem Speichelfluss. In Pawlows Experimenten wurden vor dem Füttern regelmäßig noch andere Reize präsentiert wie z.B. (unbeabsichtigt) die Schritte des Wärters und (beabsichtigt) das Klingeln einer Glocke. Diese Reize haben von Natur aus nichts mit Fressen und Verdauen zu tun.

Sie wurden vom Tier ursprünglich nur kurz beobachtet und führten nicht zu einer Verdauungsreaktion. Nach einiger Zeit aber setzten auch diese ursprünglich neutralen Reize (Schritte oder Glockenton) den verstärkten Speichelfluss in Gang, selbst wenn noch gar kein Futter gegeben wurde. Das Tier hatte somit einen bedingten Reflex – Speichelfluss als reflektorische Reaktion auf einen ursprünglich neutralen Reiz – erworben.“ 8

Читать дальше