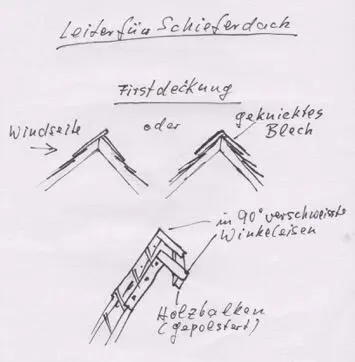

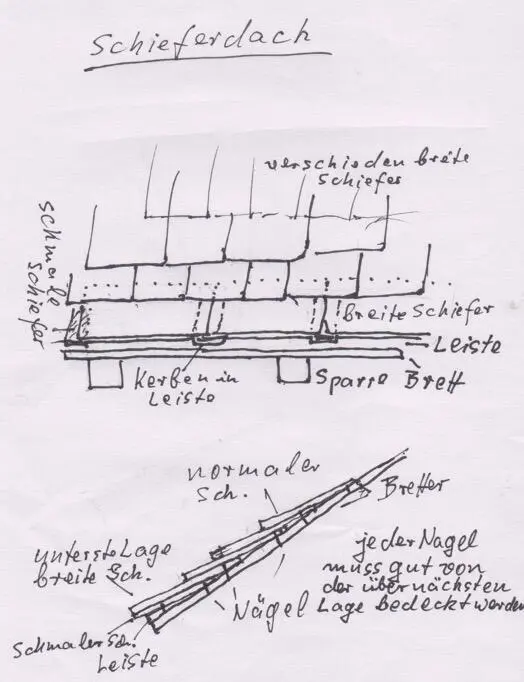

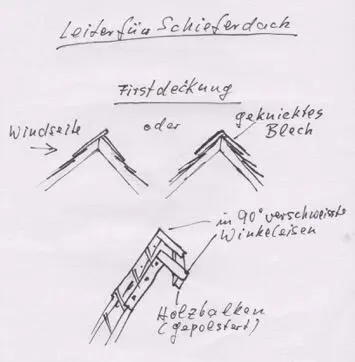

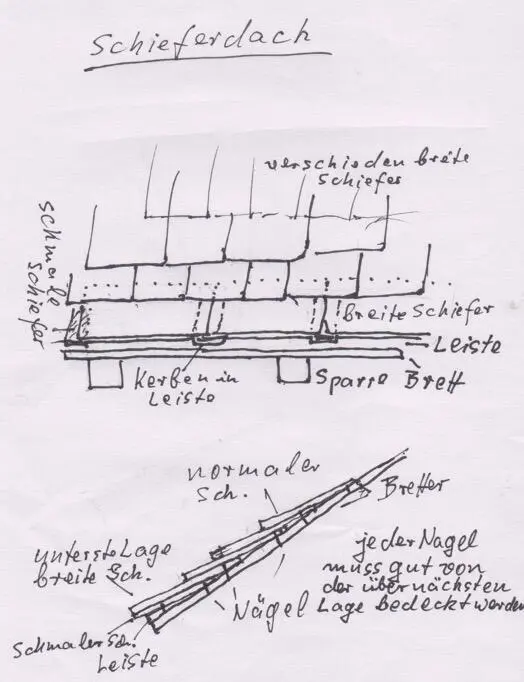

Alte Schiefer sind sehr brüchig. Sind sie nass, halten sie noch weniger Gewicht aus. Man sollte also nur auf trockenen Dächern arbeiten, um nicht mehr kaputt zu machen, als man repariert! Auch sind nasse Dächer wegen der Algen oder Moose, die darauf wachsen, sehr glatt! Wie banden vorsichtshalber noch ein dünnes Kissen unter das obere Ende der Leiter. Um das Dach nicht zu beschädigen drehten wir die Leiter um sich selbst, um an die nächste Stelle zu kommen. Dann befand sich die Leiter auf einem schon ausgebesserten Streifen und man konnte nun den Streifen ausbessern, auf dem vorher die Leiter gelegen hatte, und den folgenden auf der anderen Seite. Für die Arbeiten auf der Südseite hatten wir eine leichte Alu-Leiter mit zwei oben rechtwinkelig angebrachten Haken ausgerüstet, die wir, weil es so am einfachsten war, von der Nordseite, also der Hangseite, auf die andere Seite hinabließen und am First einhakten. Um die von einer Seite (wegen des Wetters und Windes) auf der ganzen Hauslänge oben überstehende letzte Schieferreihe nicht zu beschädigen, befestigten wir eine mit umwickelten Stoff gepolsterte ‚Abstands-Leiste‘ an den Haken der Leiter. Zum Glück waren auf der Südseite nur ein paar Schiefer durch den Wind verrutscht und schnell wieder ausgerichtet. Hier erwies sich oft ein Klacks Kleber aus der Spritze, den es im Baumarkt gibt, als hilfreich. Ich war froh, einen Sicherheitsgurt zu haben, der mit einem Seil auf der Hangseite gesichert war! Am besten wäre ein Klettergeschirr mit selbstblockierender Sicherung, kam mir in den Sinn. Doch diese teuren Teile konnte sich nur ein Reinhold Messmer leisten…

Eigenartigerweise waren die Nordseiten unserer Dächer in schlechterem Zustand als die Südseiten. Bestimmt hing das auch mit der Sonneneinstrahlung zusammen, weil dadurch die eine Dachseite schneller trocknete. Auch lagen auf der Rückseite noch nasse Blätter, zum Teil berührte das Dach die Erde und das Holz faulte von unten her weg.

Am Nachmittag machten wir uns mit der Motorsäge an das Zerschneiden der trockenen Eschenstämme, die unser Vorgänger durch die Fensteröffnungen in die einzelnen Räume gezerrt hatte, um mit deren grünen Blättern seine Schafe zu füttern. Bläulich schwebten die süßlichen Abgase der Säge in den durch die Fenster einfallenden Kegeln aus Licht und die schwarzen Wände hörten erstaunt den Klang des neuen Zeitalters! Das Holz stapelten wir neben dem riesigen Kamin an der Westseite. Jetzt konnten wir uns endlich unbehindert im Haus bewegen! Draußen wurde es dunkel. Ludwig machte im Kamin mit dem zundertrockenen Holz ein erstes Feuer, während ich aus dem Wohnwagen Proviant und die Schlafsäcke holte. Wir verbrachten einen wunderbaren Abend ‚au coin du feu‘. Schon immer hatte ich mir ein Haus mit offenem Kamin gewünscht, jetzt hatten wir es!

Am nächsten Morgen schafften wir all die leeren Flaschen vom Dachboden, die dort zu hunderten herumlagen. Meist waren das dickwandige Flaschen, also uralt, mit Kippverschluss ausgestattet, mit Siegeln oder Inschriften im Glas. Damals muss eine Flasche einen großen Wert besessen haben, sonst hätte man sie sicher nicht gehortet! „Die wenn man auf einen Flohmarkt bringen könnte…“, sinnierte Ludwig. „Nichts wie weg damit!“, rief ich. Doch wohin, da es keine Müllabfuhr gab? Da fiel mir ein, dass wir ja eine Jauchengrube brauchten! Diese sollte gegenüber der Haustür am Rand des Gartens gebaut werden. Wir hoben also ein 2 mal 2 Meter tiefes Loch aus, so 30 Zentimeter tief. Hier rein warfen wir alles Gläserne, setzten eine Sonnenbrille auf die Nase und zerschlugen es mit dem Vorschlaghammer, damit es weniger Platz einnahm. Später gossen wir darauf die Fundamentplatte der Abwassergrube.

Die hölzernen Kästen, in denen früher in einer Schicht aus Asche die getrockneten Wurst- und Schinkenreserven gelagert wurden, waren wegen der Holzwürmer weitgehend zerfallen. Die Asche lag herum. Wir kehrten sie zusammen und streuten sie unterhalb vom Haus in die Wiese, dort, wo wir den Garten vorgesehen hatten. An einer Stelle, über dem Raum mit der eingefallenen Wand, war eigenartigerweise auf dem Dachboden mal ein neuer Fußboden eingezogen worden, den inzwischen die Holzwürmer entdeckt hatten. Er trug aber noch. Diesen ließen wir erst mal in Ruhe, es gab Dringenderes!

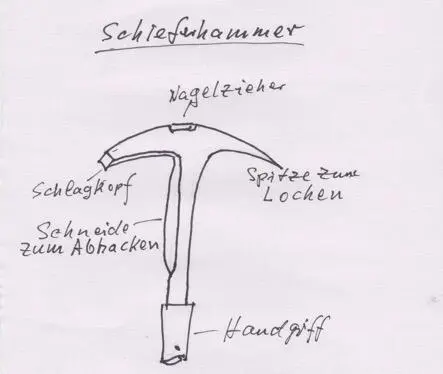

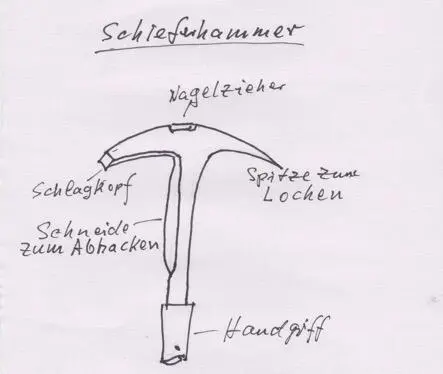

Mit Brecheisen und Kuhfuß machten wir uns nun daran, den alten Bretterboden des Dachbodens rauszureißen. Wir fingen auf der Talseite damit an. Als genügend Platz war, nagelten wir aus alten Brettern eine Rinne zusammen, die durch das Küchenfenster im Stockwerk darunter bis in den Garten reichte. Darin beförderten wir den Schrott hinunter. Dort sortierten wir die besseren aus, um sie als Schalungsbretter zu verwenden, die anderen wanderten auf einen Haufen, um bei Gelegenheit verbrannt zu werden, vielleicht an Johanni. Langsam kam wie ein Spinnennetz das Gerippe des Dachbodens zum Vorschein. Mit dem Beil hackte ich verschiedene Balken an, um zu sehen, wie sie innen beieinander wären. Ich war überrascht! Hatte mein erster Eindruck beim Kauf mir gesagt, ich müsste fast alles erneuern, so sah ich jetzt, dass nur das Äußere, praktisch das Splintholz, wurmstichig war und sofort zerfiel, während das Kernholz, hart wie Eisen, dem Beil widerstand. Da hatten sogar die Holzwürmer und –Böcke aufgegeben! Das Innere war so hart, dass wir es nicht schafften die alten Nägel heraus zu ziehen, geschweige denn, neue hinein zu schlagen! Von den ersteren (handgeschmiedet) brachen die Köpfe ab, die neuen wurden krumm. Sicherlich hatte auch die alles fingerdick bedeckende Pechschicht bei der Konservierung des Gebälks mitgeholfen. Denn wie wir sahen, war der Kaminabzug hier oben späteren Datums. Vorher war der Rauch einfach so nach oben durch die Ritzen zwischen Brettern und Schieferplatten abgezogen. Es war fast ausschließlich Hartholz verarbeitet worden, zwar meist etwas schwach bemessen, vielleicht, weil es so nicht gesägt werden musste, welches sich beim Trocknen in ein starres, solides Gebilde verwandelt hatte. Die Stücke waren grob mit der Axt und einem anderen Gerät, das wir im Keller gefunden hatten und dessen Klinge wie eine Gartenhacke ausgerichtet war, behauen worden. Oft war stellenweise die Rinde noch dran. Alles Baumaterial musste aus der unmittelbaren Umgebung stammen!

Die wenigen Stücke, die ich wechselte, musste ich mühsam mit der Kettensäge herausschneiden. Und um neue eizusetzen, mussten wir mit dem Handbohrer die Nagellöcher in den Balken vorbohren. In der Luft schwebte ein leichter Nebel aus Rußpartikeln, der bitter schmeckte und uns die Nasenlöcher verstopfte. Das schräg einfallende Sonnenlicht schob Lichtkeile in das dämmerige Haus, in denen die Staubteile bisweilen wilde Tänze aufführten. Am Abend waren wir froh über unseren Fortschritt, auch wenn es noch lange nicht Aufbauarbeit war!

Samstag fuhren wir auf den Markt in die Stadt. Von früher wussten wir, dass dies der Treffpunkt aller ‚Neos‘ war, aller ‚Zugereisten‘, seien es Franzosen aus den Städten, deutsche Landfreaks oder internationale Hippies. Erkenntlich waren diese an den langen Haaren und auch manchmal an der bunten Kleidung, obwohl sich die Kleidung mancher nicht sehr von der der Einheimischen unterschied, vor allem jener, die Tiere hielten. Deutsch war die Sprache, die man am meisten hörte. Und die Deutschen erkannte man meist auch an den blonden Haaren. Einige der Neueinwanderer hielten einen Marktstand, wo sie Gemüsepflanzen verkauften, selbstgebackene Brotlaibe oder indische Klamotten und Rauchzubehör. Diese Stände galten wohl als Treffpunkt der Landsleute, denn oft stand oder saß eine Gruppe junger Leute dort herum, Kinder tollten lachend umher oder bettelten die Passanten an. Eine Gruppe hatte ihre Instrumente dabei und spielte auf dem Gehsteig vor einem Hotel, worin sich im Erdgeschoss hinter hohen Scheiben ein Café-Bar befand. Um kleine Tischchen saßen Gruppen von exotisch aussehenden Wesen, alles rauchte, alles trank. Der Kellner hatte es schwer, zu den Tischen zu kommen und seine übervollen Tablets zu leeren. Selbst auf dem Fußweg hatte man Tische aufgestellt, um die durstige Menge versorgen zu können, ebenfalls nebenan auf dem Parkplatz!

Читать дальше