Es gab Zeiten, wo ich kurz vor dem Verzweifeln war: 23 Fehler in der Englischarbeit und 25 in der Berichtigung. Der Lehrerspott wegen meiner ungeschliffenen, thüringisch gefärbten Aussprache blieb nicht aus: „That´s no English, that´s Saxon English“ tönte meine Lehrerin, eine kleine, strenge, rothaarige Miss, mit der nicht zu spaßen war, übte sie doch gleichzeitig die Funktion der Konrektorin aus und war damit auch zuständig für Versetzungen in Grenzfällen... Hinzu kamen schlechte Noten in Deutsch: „Noch nicht ganz IV“, vermerkte da Lehrer M. trocken unter meinen Aufsätzen, und das war dann schon ein Fortschritt! Meist erntete ich nur „mangelhaft“ als Bewertung. Kompensieren konnte ich das nur mit immer wieder „guten“ Beurteilungen für das Vortragen von Gedichten. Gedichte und Zitate konnte ich, auch wenn sich nichts reimte, seitenweise auswendig lernen und ohne Pathos, aber lückenlos vortragen. Das visuelle Gedächtnis war mein Plus und brachte mir die Anerkennung, die ich brauchte, um das Martyrium durchzustehen. Aufsätze waren dagegen mein Grauen. Als technisch orientierter Mensch mit den Gaben nüchterner und abwägender Sachlichkeit ausgestattet, blieben mir manche Themen einfach verschlossen. Mit „Ein Tag beginnt“, „Eigene Gedanken zum Charakter des Weisslingen auf den Seiten 87 bis 102“ und der Interpretation des Gedichtes „Des Fischers Nachtgesang“ konnte ich nichts anfangen. Das Gedicht stand in unserem Lesebuch und bestand nur aus Morsezeichen ohne jeden Sinn. So musste die Interpretation für mich jedenfalls unausgesprochen bleiben. Unser Lehrer liebte schwülstige Schilderungen, möglichst im Stil der Jahrhundertwende oder der Theatersprache. Hieß es in meinem Sprachverständnis z.B. „Reiche mir bitte das Kind herüber“, so tönte es aus der klassischen Schiller-Literatur „Gib her das Wurm“. Welch eine Qual für einen angehenden Techniker, und welch ein Genuss für meinen Mitschüler Peter F., der grundsätzlich niemals Schularbeiten im Deutschen machte und als angehender begnadeter Schauspieler in der Lage war, ohne zu stocken, seitenweise druckreife Aufsatztexte aus seinem Heft vorzulesen, ohne dass er davon auch nur ein Wort zu Papier gebracht hatte. Der Lehrer hat es nicht gemerkt, und Peter F.´s Ansehen stieg bei uns ins Unermessliche.

Aber auch diese anstrengenden Jahre zischen 1950 und 1953 gingen vorüber. Eine gütige Vorsehung ließ mich 1953 die Prüfung zur Mittleren Reife bestehen. Meine Eltern hatten schulisch ihr Ziel bei mir nicht erreicht, und ich hatte das Beste aus der Situation gemacht. Damit waren zur damaligen Zeit die Weichen des Lebens aber schon fast endgültig gestellt. Es gab in der Provinz keine Aufbaulehrgänge an den Gymnasien, auch kein siebenstufiges Gymnasium, kein Wirtschaftsabitur, kein Abendgymnasium, keine Volkshochschule mit der Vorbereitung auf die Sonderreifeprüfung, kein Begabtenabitur für Externe, kein HANSA-Kolleg und was es heute sonst noch alles an Ersatzmaßnahmen gibt, um die Hochschulzulassungsberechtigung zu erreichen. Wer auf der Oberschule von Beginn an war und mithalten konnte, der gehörte zu dem elitären Kreis der damals 5 % der Schüler, die Abitur machten. Ein einziger „Externer“ aus der Mittelschule hatte es damals geschafft, in den Clan der Elite aufgenommen zu werden. Er war ohnehin ein Genie, und die werden bekanntlich nicht so oft geboren.

Berufsfindung und Stellensuche, 1953

Die nun anstehende Stellensuche verlief wohl ähnlich wie heutzutage. In Physik und Chemie hatte ich „sehr gute“ Noten und war auch in der Mathematik nicht unbeholfen. So war der Weg in einen technischen Beruf praktisch vorgezeichnet. Schon von früher Jugend an faszinierte mich die Radiotechnik, und so war es mir auch schon einige Male gelungen, unseren altersschwachen Volksempfänger bis in die 50er-Jahre hinüberzuretten und immer wieder zum Spielen zu bringen. Erfolgserlebnisse dieser Art ließen mich vom ursprünglichen Schiffbauer-Gedanken abschweifen, um mich nun mit Macht der Elektrotechnik in allen ihren Facetten zuzuwenden. Schon bald trat ich in den „Allgem. Radio Bund Deutschlands e.V.“ ein, der sein Vereinslokal in einem kleinen Haus am Schleusenpriel in Cuxhaven hatte. Hier war ich für ein halbes Jahr Mitglied, trat dann aber enttäuscht aus, und das hatte seinen Grund: Als Schüler war ich immer auf der Suche nach geeignetem Bastelmaterial für meine Radio-Bauvorhaben. In der Bernhardstraße gab es damals ein öffentliches Versteigerungslokal, und dorthin zog es mich immer wieder. Ich hatte nämlich erfahren, dass man dort manchmal günstig „Notradios“ finden könnte. Das waren abenteuerlich zusammengeschusterte einfache Rundfunkgeräte, die aus Bauteilen von ausgeschlachteten Wehrmachtsfunkgeräten gleich nach dem Krieg entstanden waren. Nun, fündig wurde ich nie, und mit dem Karton voller Senderöhren der Type RS 291 konnte ich auch nicht direkt etwas anfangen. Aber ich traf auf den damaligen Gaslaternenanzünder, der in Cuxhaven abends mit dem Fahrrad durch die Straßen fuhr, um Laternen, die nicht gezündet hatten oder durch böse Buben durch einen Tritt gegen den Laternenpfahl außer Betrieb gesetzt wurden, wieder anzuzünden. Dieser Mann suchte, wie ich, nach alten Radios und erzählte mir, er hätte noch einen Kurzwellenempfänger der einstigen Kriegsmarine. Unmittelbar nach dem Krieg war der Besitz von solchen Nachrichtengeräten bei Todesstrafe verboten, das Verbot wurde aber bald aufgehoben. In Cuxhaven konzentrierte sich viel an solcher Technik, gab es doch rings um den Stadtkern die Basis der Marine, Scheinwerferstände, verschiedene Forts, Horch- und Peilstellen, eine V-2-Abschußstelle, Arsenale und einen Flugplatz in Nordholz auf dem halben Wege nach Bremerhaven. Schutenweise wurde damals Nachrichtenmaterial auf Anordnung der Engländer „verklappt“, und was es noch an Restbeständen gab, das wurde zerlegt.

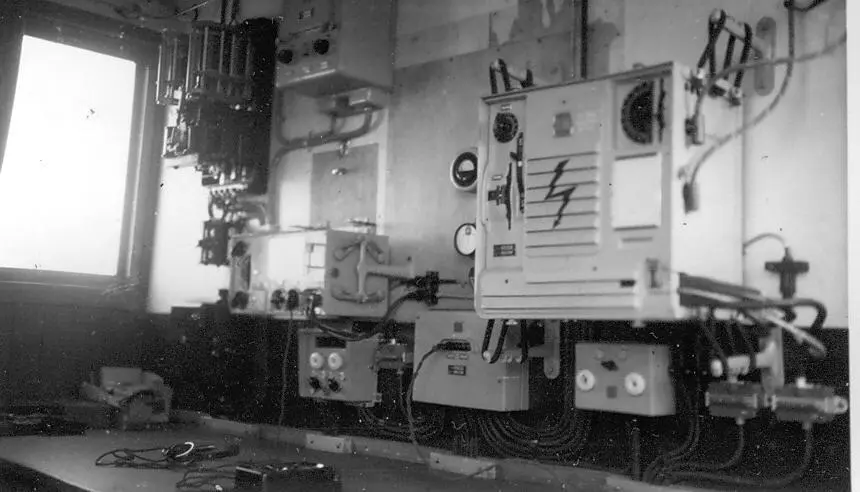

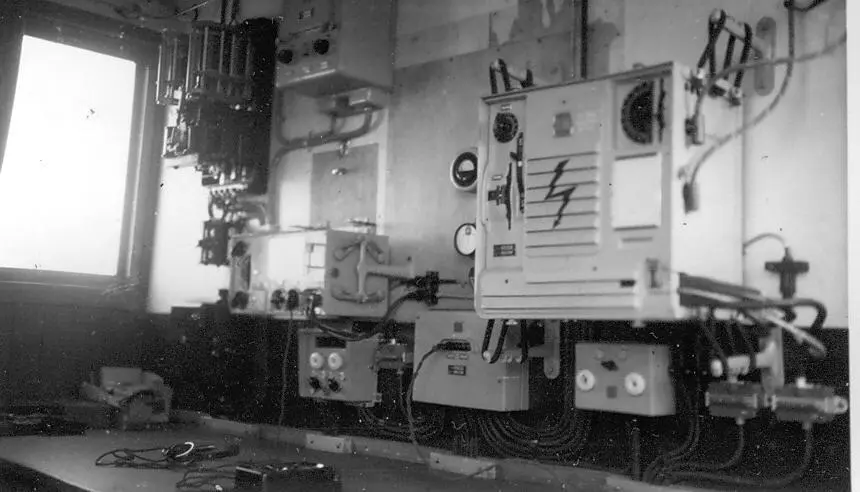

Typische Funk(FT)-Anlage der 1930er bis 50er-Jahre: Die 40/70-Watt-Station

Wie es immer so ist, gibt es aber auch Menschen, die diesen Raubbau an der Technik nicht ertragen können. Auch lebten damals etwa 40 Funkamateure in Cuxhaven, die lieber mit intaktem Gerät sendeten, als sich aus Teilen eine Station selber aufzubauen. Kurzum, der Laternenanzünder lebte in der Marienstraße, die parallel zu unserer Wohnstraße verlief. Ich solle mal vorbei kommen, was ich mir nicht zweimal sagen ließ. Sein Keller war gut sortiert, da stand nicht nur ein Kurzwellenempfänger, sondern gleich mehrere. Mein Taschengeld war aber nach Groschen bemessen, so dass ich für die geforderten fünf DM etwas sparen musste. Schließlich schleppte ich einen kompletten TELEFUNKEN-Empfänger E 382 bF nach Hause. Es war ein Meisterwerk der Technik, das einst zur Anlage „FuG III“ oder „FuG V“ gehörte, wie sie bei der Kriegsmarine und bei der Luftwaffe verwendet wurde. Es fehlte nur ein Netzteil zur Stromversorgung. Also begab ich mich samt Gerät zum „ARBD e.V.“ und hoffte auf aktive Unterstützung. In dem schmalen Raum werkelten damals zwei Mann, von denen ich die Namen aber vergessen habe.

Einer griff sich gleich mein Gerät, hatte blitzschnell einen Seitenschneider zur Hand und kniff sich unbekümmert die Bauteile heraus, die er für sein Projekt gebrauchen konnte. Gerade vernahm ich noch, dass er nuschelte „solch ein Gerät darfst Du gar nicht haben“. Ich war schlicht „überfahren“ oder „über den Tisch gezogen“ worden, wagte mit meinen 14 Jahren aber keinen Widerspruch. Innerlich trennte ich mich aber voller Enttäuschung von dem Verein, als ich dann abends unverrichteter Dinge mit meinem Geräterest wieder heimwärts zog.

Читать дальше