Seine Kinder liebte er so sehr, dass er sie immer, selbst auf Reisen, um sich haben wollte, und wie der maßlose König des deutschen Märchens ließ er seine Töchter nicht heiraten. Doch gönnte er den schönen und leidenschaftlichen Mädchen ein beglückendes Liebesleben und hielt ihre Kinder wie rechtmäßige Enkel. Nach dem Tode der Hildegard heiratete er Fastrada aus ostfränkischem Stamm, deren ungünstigem Einfluss es zugeschrieben wurde, dass er ein einziges Mal bei Gelegenheit einer Verschwörung zu übertriebener Härte sich hinreißen ließ. Für seinen übermäßigen, für die Regierung verhängnisvollen Schmerz bei ihrem Tod entdeckte man, so erzählt die Sage, eine magische Ursache in einem Ring, den sie am Finger trug. Der Erzbischof Turpin zog ihn der Toten ab, und die Neigung des Königs ging auf ihn über, bis der geistliche Herr den Talisman in einen Teich bei Aachen versenkte. Seitdem pflegte der Kaiser, in Trauer und Traum versunken, stundenlang an diesem Teich zu sitzen; das bezauberte Gewässer, zum Teil verschüttet, befindet sich am Rande der Stadt in der Nähe der Frankenburg, einem düsteren, efeuumrankten Gebäude, das die Stelle der alten Königsburg bezeichnen soll.

Keines anderen germanischen Helden Bild ist so farbenbunt, so vielseitig prächtig von der Sage aufgefangen. Immer erscheint er in ihr von Freunden und Gefährten umgeben, immer freundlich, furchtlos, überlegen, großmütig, aber auch zuweilen streng und vernichtend.

Notker der Stammler oder Notker der Dichter) genannt, (* um 840 in Elgg oder Jonschwil; † 6. April 912 in der Fürstabtei St. Gallen) war ein bedeutender Gelehrter und Dichter der karolingischen Zeit.

Notker der Stammler, der nach Karls Tode aus mündlicher Überlieferung von ihm erzählt, nennt ihn nicht nur den weisen, den milden, den siegreichen, sondern auch den schrecklichen, den furchtbaren Karl, aber das eine ebenso bewundernd wie das andere. Nicht ohne Ströme von Blut zu vergießen hat er sein Reich gegründet. Die Sachsen aber, die am meisten durch ihn gelitten hatten, trugen es ihm nicht nach; auch für sie war er der Urquell alles Guten und Großen im Reich, das Urbild eines germanischen Heldenkaisers.

* * *

Die Deutschen und das Christentum

Die Deutschen und das Christentum

Man möchte gern wissen, was von Staat und Kirche geschah, um die Sachsen zu bekehren, wie die Bekehrung wirkte, was für ein Christentum es war, das gelehrt und das aufgenommen wurde.

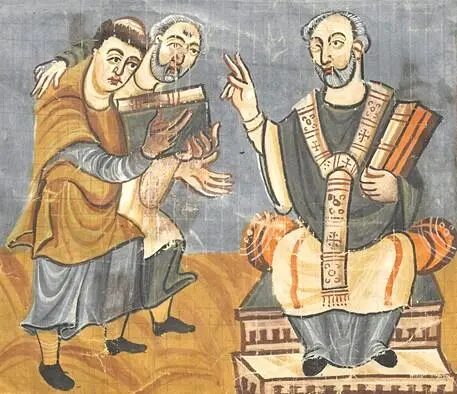

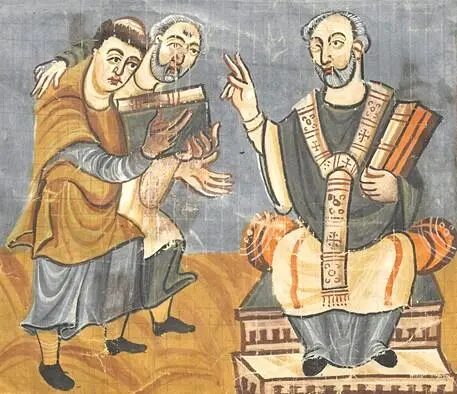

Rabanus Maurus (links), Alkuin (Mitte), St. Martin zu Tours (rechts)

Alkuin war ein bedeutender Vermittler der in England und Irland durch die Zeit der Völkerwanderung hindurch geretteten lateinischen Bildung ins Frankenreich, die er als Lehrer zahlreichen Schülern.

Ein schöner Brief des Angelsachsen Alkuin an Kaiser Karl gibt zu verstehen, dass die Bekehrer hauptsächlich fordernd auftraten, indem sie den Zehnten zur Erhaltung der Kirche auferlegten, der, wie es scheint, mit Härte eingetrieben wurde. Es sei besser, meinte Alkuin, den Zehnten als den Glauben zu verlieren, es sei auch nicht erwiesen, ob die Apostel gewollt hätten, dass der Zehnte gegeben werde. Wären die Neugetauften später reif im Glauben geworden, möge man ihnen ein so schweres Gebot zumuten, zunächst solle man sie die Heilswahrheiten lehren und ihnen mit Werken der Barmherzigkeit näherzukommen suchen. Ohne Zweifel hatte Alkuin gehört, wie die Sachsen sich beklagten, dass die Religion des Gottes der Liebe für sie nur Bedrückung bedeute; wusste er, dass für die Predigt nicht genügend gesorgt war. An den Erzbischof Arn von Salzburg schrieb er, der Kaiser habe den besten Willen, aber er habe nicht genug Leute, die von der Liebe zur Gerechtigkeit beseelt wären, es gäbe eben mehr Diebe als Prediger, und mehr Menschen suchten das Ihre als das Göttliche.

Überall und zu allen Zeiten sind von den Menschen, die ein Gesetz ausführen sollen, viele, ja die meisten voller Mängel und Schwächen, so dass der Wille des Gesetzgebers selten rein zur Geltung kommt. Dasselbe ungünstige Verhältnis von Guten, Minderguten und Schlechten besteht natürlich in allen Schichten des Volkes und bestand bei den zu Bekehrenden wie bei den Siegern. Der Art der Bekehrung entsprach die Gesinnung, mit welcher die Taufe empfangen wurde, wie die folgende Anekdote erzählt. Als einmal um Ostern fünfzig Heiden zugleich sich zur Taufe meldeten, waren am Hof des Kaisers nicht so viele leinene Gewänder vorrätig, mit denen man die Täuflinge zu beschenken pflegte, und die fehlenden wurden schnell aus grobem Stoff zusammengenäht. Entrüstet sagte der eine der Heiden, als man ihm einen solchen Kittel reichte: „Zwanzigmal schon habe ich mich hier gebadet und immer habe ich gutes neues Gewand bekommen; dieser Sack passt höchstens für einen Sauhirten, nicht für einen Krieger. Wenn ich mich nicht meiner Nacktheit schämte, könntet ihr das Kleid mitsamt dem Chrisam behalten.“

Seit ihren Anfängen hatte die Kirche eine wesentliche Veränderung erfahren: als der Glaube des herrschenden Volkes gehörte sie nicht mehr in erster Linie den Armen und Sklaven, sondern den Großen. Bei allen germanischen Stämmen wurden die Könige und Herzöge zuerst Christen, und ihnen schloss sich der Adel an; was sie zum Übertritt bewog, war die Hoffnung, dass der Christengott ihnen Sieg verleihen werde. In den ersten Jahrhunderten hatte man die Armen beschenkt, wenn man die Kirche beschenkte; was der Kirche gehörte, gehörte den Armen, die Tätigkeit der christlichen Kirchenvorsteher bestand hauptsächlich in der Armenpflege. Allmählich, wie der Aufgabenkreis der Kirche sich erweiterte, wurde es üblich, dass die Bischöfe ihr Vermögen in vier Teile teilten und davon einen Teil für sich, einen für die Kanoniker, einen für die Instandhaltung und Verschönerung ihrer Kirche und einen für die Armen verwendeten. Almosen wurden noch immer reichlich verteilt, und Almosengeben von der Kirche dringend empfohlen; aber die Armen wurden doch als untergeordnete Leute und gewiss oft mit Geringschätzung behandelt. Es wurde erzählt, Widukind habe als Gefangener Karls, während sie, ein jeder an einem besonderen Tisch, speisten, gegen Karl bemerkt: „Euer Christus sagt, in den Armen werde er selbst aufgenommen. Mit welcher Stirn redet denn ihr uns zu, dass wir unsere Nacken beugen sollen vor dem, welchen ihr so verächtlich behandelt und dem ihr nicht die geringste Ehrerbietung beweist?“ Der Kaiser, so heißt es weiter, erschrak und errötete; denn die Armen saßen demütig am Boden.

Das Missverhältnis zwischen Ideal und Wirklichkeit, das immer besteht, drängte sich sicher gerade den Heiden auf, die der neuen Lehre zweifelnd gegenüberstanden. Indessen die Armen und Sklaven waren nur ein Teil des Volkes, und die Beziehung zur Armut ist nur ein Teil des Christentums. Erschüttert durch das ungeheure Erlebnis des mehr als dreißigjährigen Kampfes beugten sich die Besiegten, wie Widukind getan hatte, dem fremden Gott, der seine Übermacht an ihnen bewiesen hatte. Von ihm erwarteten sie nun Sieg im Kampf, Gedeihen der Äcker, Glück und Gelingen in allen Angelegenheiten, bereit, ihm dafür mit grenzenloser Ergebenheit zu dienen. Der alte Götterglaube, ob er nun dem nordischen ähnlich war, wie er sich in der Edda darstellt, oder ob er bei den deutschen Stämmen sich anders entwickelt hatte, sicherlich hatte er nicht mehr die quellende Frische eines neuen oder erneuerten Glaubens.

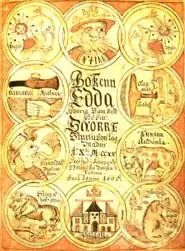

Edda ist der Name zweier Werke des 13. Jahrhunderts aus Island. In diesen beiden Werken werden skandinavische Sagen über die nordische Mytholokie und der Asen erzählt. Dabei ist die Snorra-Edda in Prosa geschrieben, während in der Lieder-Edda alte Lieder niedergeschrieben wurden. Obwohl beide Werke denselben Namen tragen und ähnliche Geschichten liefern, hängen sie nicht direkt miteinander zusammen. Die Lieder-Edda ist eine Sammlung altisländischer Lieder, die sich im Laufe der Jahrhunderte im Volksmund gesammelt hatten. Die Snorra-Edda hingegen stellt einen Überblick des damaligen nordischen Glaubens dar, der wirklich erst im 13. Jahrhundert durch Snorri Sturluson entstanden ist. Snorri Sturluson bedient sich mehrerer, heute unbekannter Quellen und beinhaltet teilweise auch Lieder, die in der Lieder-Edda niedergeschrieben sind.

Читать дальше