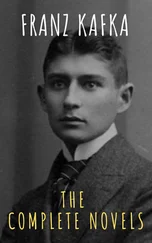

Elias Canetti behandelt das Beziehungsdrama in „Der andere Prozess. Kafkas Briefe an Felice“ (1984) als eine „Geschichte des fünfjährigen Sich Entziehens“. Er sieht sich zugleich als ein Opfer und Verurteilter, aber auch als Täter. Sein Zögern stellt bei den strengen jüdischen Konventionen Felice und ihre Familie auf eine harte Geduldsprobe: „Wesentlich durch meine Schuld trägt sie ein Äußerstes an Unglück … In Kleinigkeiten hat sie Unrecht… im Ganzen aber ist sie eine unschuldig zu schwerer Folter Verurteilte.“ Ihre Beziehung bleibt Stückwerk, ein Anfang ohne wirklich „vorwärts zu kommen“. 32

Kafka fühlt sich doppelt verurteilt: zur Krankheit und zu-gleich zum Leidensstifter für seine Familie, deren Hoffnungen er nicht erfüllt. Zweifellos reagiert sein Körper somatisch auf die Beziehungsproblematik; er ist häufig nach einem Treffen mit ihr krank oder erkrankt bei ihrem bevorstehenden Besuch, den er damit vertagen kann. Über allem steht die Unmöglichkeit, sich fest zu binden oder eine endgültige Entscheidung zu treffen.

Inspiriert von Kierkegaard schreibt er mehrfach Pro und Contra Positionen ihrer Beziehung auf, spricht vom notwendig-gen „Sprung“ in eine ungewisse Zukunft, die am Ende aus-bleibt. Ihre Entlobung erscheint ihm in einem Traum in Gestalt zweier vor einem Wagen gespannten und von gepeitschten Pferde; dieser Traum erinnert an die wilden Rosse in „Ein Landarzt“ (1917), der unmittelbar nach der zweiten Entlobung entsteht. Kafka stellt sich auch hier vor ein fiktives Gericht, klagt an, verteidigt und anerkennt seine Schuld, der Protagonist stirbt. Er diagnostiziert sein „glattes Unvermögen zum Leben“. Vor diesem Hintergrund erscheint auch seine Lektüre Strindberg und Kierkegaard bedeutsam, da beide die Ehe als Tragödie auffassen. Wie sie fasst Kafka das missglückte Verhältnis von Mann und Frau als Erbsünde auf, den auch „Der Prozeß“ vergegenwärtigt. Kafka steht vor dem Dilemma zwischen der Pflicht, eine Familie zu gründen und Künstler zu sein.

Schon bald gerät der Dreißigjährige in einen Gewissenskonflikt: soll er mit ihr seine bürgerliche Existenz zementieren oder als freier Schriftsteller nach Berlin ziehen? „Ich konnte damals nicht heiraten, alles in mir hat dagegen revoltiert, sosehr ich F. immer liebte. Es war hauptsächlich die Rücksicht auf meine schriftstellerische Arbeit, die mich abhielt, denn ich glaubte die Arbeit durch die Ehe gefährdet.“

Die Frage der Ehe bedeutet zugleich eine Entscheidung gegen die künstlerische Existenz. Kafka erkennt in der Beziehung zu Felice ein großes Unglück für beide: „Ich bin an F. verloren … Ich würde mich auf der Gehaltsleiter fortschleppen und immer trauriger und einsamer werden, solange ich es eben überhaupt aushielte.“ Indes, er möchte sich ihr nicht zumuten oder auslie-fern und tut es dennoch. Die erste Verlobung findet am 1. Juni 1914 statt, auf der bereits am 12. Juli die Entlobung folgt. Hin-tergrund bilden Indiskretionen und Vorwürfe der gemein-samen Freundin Grete Bloch im Berliner Hotel „Askanischer Hof“ ihr vorläufiges Ende. Die Frauen werfen ihm vor, er sei unschlüssig, untreu und unzuverlässig. Diese Inquisition löst ein Trauma in ihm aus, da sie die bereits vorhandenen Selbstvor-würfe intensiviert. Kafka unterliegt fortan einem starken Gewohnheitszwang. Er müsste ihr zuliebe „ein anderer Mensch werden“ und ahnt oder befürchtet, sie könnte ihn nicht genug lieben: „Ich hatte … selbst in der Zeit unseres herzlichsten Verhältnisses oft Ahnungen und durch Kleinigkeiten begründete Befürchtungen, daß F. mich nicht so sehr lieb hat …“

Über Briefkontakt nähert sich das Paar Mai 1916 wieder an. Unter anderem unternimmt es eine Reise nach Budapest; die glücklichste Zeit ereignet sich wohl kurz darauf in Bad Kar-stadt, sehr wahrscheinlich kommt es dort wohl auch zum ersten Intimverkehr. Die zweite Verlobung erfolgt im Juli 1917, wird aber bereits im Dezember erneut aufgelöst. Ein von Kafka er-wähnter Grund dafür ist, dass er in der glücklichen Zeit mit Felice unproduktiv bleibt. Einträge wie: „In der Zeit mit F. nichts geschrieben“ belegen dies. In dieser Hinsicht empfindet er sie als bedrohlich, da sie sich hartnäckig aufdrängt und ihn von der Arbeit abhält. Ehe und Schreiben bleiben unvereinbar Rivalen.

Rationale Gründe für Kafkas Zögern gibt es mehrere, doch die entscheidenden sind wohl irrational: die Angst vor ihn überforderten Neuerungen und das Minderwertigkeitsgefühl, sexuell unzureichend für die Anforderungen einer Ehe zu sein. Existenzängste, Abneigung vor der bürgerlichen Familienidylle und Bequemlichkeiten des Junggesellenlebens, seine Tuberkulose halten ihn davor zurück, den letzten entscheidenden Schritt zu gehen. „Es ist kennzeichnend, dass Kafka immer wieder von Gespenstern, von der Angst spricht, die sich damals zuerst gezeigt hätten, und von der unschuldigen Unschuld der vorhergehenden Zeit, von einem Niemandsland, einem Schweben dem Nichts.“ Er vermag die Zukunft nicht vorherzusagen, empfindet aber eine „Unverträglichkeit des Augenblicks und des gegenwärtigen Zustandes.“ Schon bei der ersten Entlobung prophezeit Kafka, Felice werde einen reichen Geschäftsmann, vermutlich Bankdirektor heiraten und dann glücklicher sein als mit ihm, den Verworfenen. 1919 heiratet sie tatsächlich den Teilhaber einer Berliner Bank. Eine weitere, sich selbsterfüllende, Prophezeiung.

Kafka hat Probleme, sich zu entscheiden und verpflichtend zu binden; er empfindet Nähe und Familienhausstand als unerträgliche Belastung und glaubt, zwischen Ehe und Künstlertum wie Kierkegaard wählen zu müssen - entweder bürgerliches Leben oder Literatur. Seine schwere Lungenerkrankung liefert einen Vorwand, nicht heiraten zu müssen und auch aus dem ungeliebten Beruf zu fliehen. Daraus leitet Kafka den Anspruch ab, es unbedingt schaffen zu müssen und scheitert aus seiner Sicht.

Julie Wohryzek

Die 1891, gleichfalls in Prag geborene Tschechin Julie verliert ihren ersten Verlobten im Ersten Weltkrieg; sie ist freizügig und emanzipiert und nicht familiär eingebunden wie Felice. Ihre Beziehung scheitert jedoch am hartnäckigen Widerstand Hermann Kafkas, vermutlich aufgrund ihrer liberalen. Lebensweise.

Eine Korrespondenz ist nicht erhalten, nur eine Skizze von ihrem Portrait aus der Hand Kafkas. Er beschreibt seine Braut dem besten Freund, Max Brod, gegenüber auch als humorvoll, kindlich, mit einem Hang zu Schelmereien und operettenhaft inszenierten Lustspielen. Laut Stach tut ihre Heiterkeit seinem ernsten Wesen gut, ihre Frivolität mag den Schüchternen und Schambesetzen anziehen und die Lebensgier in ihm wecken.

Kafka lernt die Achtundzwanzigjährige Januar 1919 während eines Kuraufenthaltes in Schlesien kennen. Julies erster Verlobter, ein überzeugter Zionist ist an der Front gestorben; Kafka wird aufgrund seiner fortgeschrittenen Tuberkulose nicht eingezogen. Die rasche Verlobung erfolgt wohl mehr als Trotz gegenüber dem Vater denn als ernst gemeinter Heiratsplan. Die zweite Theorie verweist auf Kafkas ausgeprägte Angst vor einer ausgeprägten weiblichen Libido.

Neben seiner eigenen persönlichen Unfähigkeit führt Stach auch jene Probleme der beiden Familien an, die durch eine Ehe mit dem mittellosen „Paria-Mädchen“ zusammengeführt würden. Die Vorstellung, mit ihren Angehörigen an einem Tisch sitzen zu müssen, löst Befremdung bei ihm aus. Es klingt, als würde Kafka in seiner Erzählung „Er“ (1920) sein Alter Ego durch die dritte Person Singular ersetzen: „Er lebt nicht wegen seines persönlichen Lebens, er denkt nicht wegen seines persönlichen Denkens. Ihm ist, als lebe und denke er unter der Nötigung einer Familie … für die er aber nach irgendeinem ihm unbekannten Gesetz eine formelle Not-wendigkeit bedeutet. Wegen dieser unbekannten Gesetze kann er nicht entlassen werden.“ 33

Читать дальше