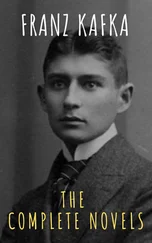

1 ...6 7 8 10 11 12 ...17 Tagebuch-Einträge zu ihrer gemeinsamen Zeit sind spärlich. „

Auf Dauer passen seine Zwänge und ihre Unbekümmertheit nicht zueinander. Offiziell löst Kafka die Beziehung, die er mit einem „dunklen Weg“ umschreibt, weil er mit Milena in engeren Kontakt getreten ist. Anders als Felice nimmt Julie die Trennung ohne sichtliche Kränkung auf. Wie viele Frauen sozial niederer Herkunft erträgt sie still ihre Leiden. Im zweiten Weltkrieg teilt sie das Schicksal mit allen anderen jüdischen Frauen, mit denen Kafka ein Verhältnis hat; sie wird deportiert und August 1944 Opfer der faschistoiden „Endlösung“ in Ausschwitz.

Milena Jesenská

Milena Jesenská ist gleichfalls Pragerin und gilt zu Lebzeiten als Frau der Bohème; sie unterhält Affären während ihrer Ehe, verdient eigenes Geld und studiert zudem als eine der wenigen Frauen ihrer Zeit Medizin. Noch minderjährig hat sie eine skandalöse Beziehung zu dem verheirateten Literaten Ernst Pollak und wird aufgrund von „krankhaftem Fehlen moralischer Begriffe“ von ihrem Vater in die Psychiatrie eingeliefert. Mit ihr könnte Kafka noch einmal seinen Vater provoziert haben wollen, andererseits findet er bei ihr tiefes literarisches Interesse. Ihrer Energie, Leidenschaft und Vitalität zeigt sich der zerbrechliche Versicherungsangestellte nicht gewachsen: „Mein Leben ist das Zögern vor der Geburt“, schreibt ihr Kafka am 24. 1. 1922. Längst hat er sich von Milena getrennt.

Sie lernen sich im April 1920 in Meran kennen, einem der vielen Kuraufenthalte für den unheilbar an Tuberkulose erkranktem Kafka. Wie sich herausstellt, ist die dreizehn Jahre jüngere Frau verheiratet mit dem Pollak, den Kafka flüchtig kennt. Auch steht die Journalistin schon länger in Kontakt zu Max Brod und Franz Werfel; sie ist zum Zeitpunkt ihrer Liebschaft durch ihre Artikel als Autorin bekannter als Kafka.

Das hasserfüllte Verhältnis zum Vater könnte die beiden verbunden haben. Kafka gibt ihr als seiner Vertrauten seine Tagebuchnotizen, so dass Brod bei der posthumen Veröffentlichung des Gesamtwerkes eine nicht zu schließende Lücke vor-findet. Außerdem schenkt er 1920 Milena auch seinen berühmtesten „Advokaten“ – „Brief an den Vater“. Vielleicht haben sich ihre Gegensätze, offene Rebellion und stilles Leiden, angezogen.

1923 unternimmt Milena einen missglückten Selbstmordver-such. Doch wie alle anderen Frauen in seinem Leben überlebt sie Kafka noch lange. Es ist posthume Tragik, dass ihr eigenes Wirken heute im Schatten ihrer Beziehung zu dem Schriftsteller steht, mit dem sie eher Freundschaft und Bewunderung als Leidenschaft verbindet.

Am 6. Juni 1924 verfasst sie einen Nachruf auf Kafka, den viele auch heute noch für den gelungensten Nekrolog bezeichnen, weil sie den Autor nicht mystifiziert. Zu den jüngsten Biografien ihn zähl Reiner Stachs „Kafkas erotischer Mythos“, der die Relation von Schreiben und Frauen würdigt unter Einbezug des reichhaltigen Briefverkehrs der beiden.

Dora Dymant

Kafka wird älter, die Frauen an seiner Seite jünger. Dora Dymant, verschiedentlich auch wie der Edelstein geschrieben, entstammt einer orthodoxen ostjüdischen Familie und wird Schauspielerin. 1898 nahe Lodz geboren, lernt der bereits schwer von einer Krankheit gezeichnete Kafka im Juli 1923 im Ostseebad Müritz kennen, wo sie als Betreuerin der Ferienko-lonie des Berliner Jüdischen Volksheims arbeitet.

Kafkas Vater versucht erneut die unstandesgemäße Beziehung zu einer Proletarierin zu unterbinden. Der todgeweihte Kafka wagt den Absprung, von dem er ein Leben lang geträumt hat. Er verlässt Prag, um seine Ersparnisse mit ihr aufzubrauchen. Von Ende September 1923 bis März 1924 wohnt Dora er mit ihm unter finanziell extrem schwierigen Bedingungen in drei immer dürftiger werdenden Zimmern in wilder Ehe zusammen. Sie ist damit die einzige Frau, mit der Kafka zusammen gelebt hat. Eine erotische Beziehung ist es wiederum nicht. Durch ihre Pflege entstehen noch einige Erzählungen und wahrscheinlich verbrannte Manuskripte, Versuche, „Das Schloss“ zu beenden.

Im April 1924 begleitet sie Kafka, der inzwischen nicht nur an TBC, sondern zudem unter Kehlkopftuberkulose leidet, zu-nächst nach Prag, dann nach Wien. Auch während seiner letzten Wochen in einem Sanatorium in Kierling betreut sie ihn.

Der Umzug in das böhmische Sanatorium beinhaltet eine Kapitulation und bezeichnet Max Brod als den anstrengendsten Tag seines Lebens. Über die Agonie Kafkas berichten nur Zeugen-aussagen der Freunde Kafkas Klopstock und Brod. Seine Entkörperlichung, das Dahinschwinden und Sichauflösen indes ist belegt. Er kann kein Fleisch mehr kauen, die Schrift wird erst unleserlich, die Stimme versagt. Der Entkräftete kann weder sprechen noch schreiben. Dora hingegen ist robust, vital, jung und physisch äußerst präsent. Ihr Anblick tröstet und schmerzt.

Als es zu Ende geht, im Sanatorium Kierling, liest sie ihn vor, eigenes, aber auch fremde Literatur. Geräusche sind immer noch der prägendste Sinneseindruck für den Schriftsteller. Hat er früher unter dem Lärm gelitten, der rohen Stimme des Vaters, dem Verkehrslärm einer Großstadt oder dem Gebell der Hunde unter offenem Fenster (und es muss offen sein, um schreiben zu können), so leidet er nun darunter, selbst stimmlich zu versagen. Kaum noch ein menschlicher Ton dringt über seine Lippen. Zu allem tritt die Furcht, sinnlos gelebt, versagt zu haben. Die Anerkennung fehlt, gerade jetzt, wie wichtig wäre ihm ein wenig Resonanz auf das Geleistete, das er selbst so stark in Zweifel zieht wie kein anderer. Kafkas letzte Geschichten „Der Hungerkünstler“, „Josefine, die Sängerin“ und „Der Bau“ sind das Geleistete die letzten Erzählungen und enthalten auch eine Rückschau auf. Paradigmatisch erscheint, dass es über einen eingebildeten unsichtbaren Feind (Geräusche) und von einem Verbarrikadieren handelt. Das Geräusch wird zum Gegner, dem eigenen Atemholen. „Es ist das eigene Lebensgeräusch ... welche die perfekte Stille seiner Schöpfung nicht stört.“ 34

Rückblende. „Der Kübelreiter“ (1917) bleibt dem extrem kalten Kriegswinter geschuldet. In einem Tagebucheintrag kommentiert Kafka die Schwebezustände als Kampf zwischen Hoffen und Bangen, ausgelöst vom Gefühl der Nutzlosigkeit gegen-über der Welt. Die Erzählung handelt von einem zaghaften Bemühen um Kohle, das am Ende scheitert am Egoismus der Kohlehändlerin. „Alle Vorzüge eines guten Reittieres hat mein Kübel; Widerstandskraft hat er nicht; zu leicht ist er; eine Frauen-schürze jagt ihm die Beine vom Boden.“ 35Die Erzählung kann gedeutet werden als Parodie auf die weibliche Abweisung, in der sich die väterliche Schroffheit widerspiegelt, aber auch ungestilltes Verlangen nach menschlicher, fraulicher Wärme.

1 I. 6. Das literarische Umfeld (Prager Kreis)

Max Brod

Seinen engsten Freund lernt Kafka Oktober 1902 während sei-nes Studiums der Rechte an der Deutschen Universität in Prag kennen. Laut Brod ergreift der junge Kafka bei der Diskussion die Partei Nietzsches, während Brod Schopenhauer verteidigt. Dabei soll dem humorvollen Kafka die Misanthropie Schopen-hauers verdrießt haben. Der um neun Monate jüngere Brod reüssiert bereits 1906 durch Veröffentlichungen eigener Romane, Essays und Dramen. Er gilt als Wunderknabe und bleibt zu Lebzeiten Kafkas bekannter als dieser. Mehrere Tagebucheintragungen belegen, dass Kafka sich schämt, seinem Freund gegenüber einzugestehen, dass er schreibt und sich überwinden muss, diesem seine Texte auch zu zeigen. Aus ihrer Freundschaft heraus entwickeln sich Lese-abende und bis zuletzt schätzt Kafka Brods Meinung. In seinem Testament verfügt er, einen Großteil seines für unfertig befundenen Werks zu verbrennen, dennoch vertraut er sie dem einzigen Freund an, der bedingungslos an sein Talent glaubt. Max Brod, den man als Haupt des Prager Kreises bezeichnet, weil er zahlreiche Künstler Prags fördert, ist heute hauptsächlich als Publizist und als Chronist Kafkas bekannt.

Читать дальше