Das Geschehen an der Westfront fokussierte sich auf fünf Großereignisse:

1) Eindringen der deutschen Truppen in Frankreich. Ein schnelles und durchgreifendes Eindringen in Frankreich sollte die französischen Streitkräfte vernichten (Schlieffenplan, Karte I). Wie auch immer die deutschen Armeen stationiert worden sind, insbesondere die fünfte Armee, je nach Karte, mehr nördlich oder südlich von Metz, es bleibt für den Laien ein Rätsel, warum die Südumfassung von Verdun und der Anschluß an die 4. Armee nicht mit letzter Konsequenz verfolgt wurde, selbst wenn die befestigte Zone zwischen Verdun und Toul abschreckend gewirkt haben mag. Des weiteren fällt auf, daß die 2. und 3. Armee frühzeitig nach Süden eingeschwenkt sind, so daß die 1. Armee einen viel zu großen Frontabschnitt zu bewältigen hatte bzw. nicht die Kräfte bündeln konnte, um nach Paris vorstoßen zu können. Das brockte der 1. Armee beim „Wettlauf zum Meer“ mehr Probleme ein als ihr lieb sein konnte. Der berüchtigte Wettlauf zum Meer zog die Kräfte an der Front noch weiter auseinander, was nie recht korrigiert wurde oder werden konnte. Kein Wunder, daß das Ziel des Schlieffen-Plans, die Umfassung und Vernichtung der französischen Armee und der Marsch auf Paris, und damit das Ziel der Offensive, verfehlt wurde.

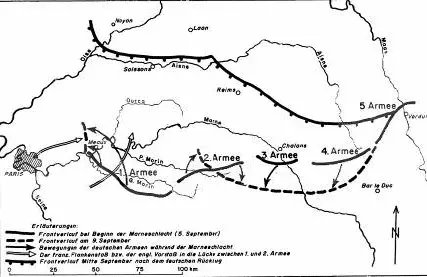

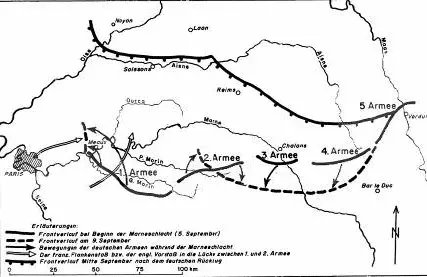

2) Die Marne Schlacht vom 5. - 12. Sept. 1914, die die Heeresleitung veranlaßte, die Front hinter die Aisne zurückzunehmen (Karte 2). Die Front verlief danach während den folgenden Jahren nördlich der Aisne und erstarrte im für beide Seiten sehr verlustreichen Stellungs- und Grabenkrieg (Karte 3). Das Jahr 1915 ist von fünf größeren Versuchen der Franzosen gekennzeichnet, einen Durchbruch durch deutsche Linien zu erreichen. Dazu zählt die Winterschlacht in der Champagne im Februar/März 1915, die Georg mitmachte. Dieser hat ein einsichtiges Ziel zugrunde gelegen, da die deutsche Front doch recht nahe vor Reims und Paris verlief.

Karte 2: Verlauf der Westfront nach der Marneschlacht Ende September 1914. Rückzug der Deutschen an die Aisne.

Karte 2: Verlauf der Westfront nach der Marneschlacht Ende September 1914. Rückzug der Deutschen an die Aisne.

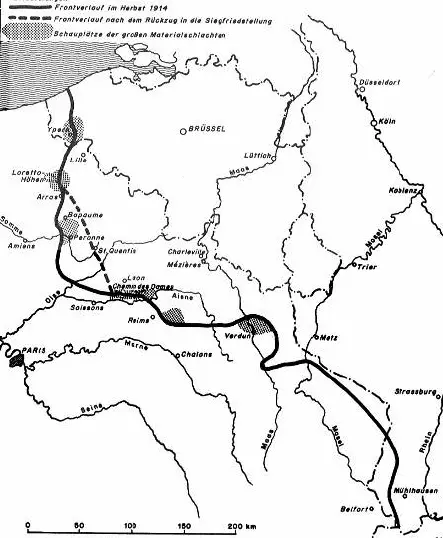

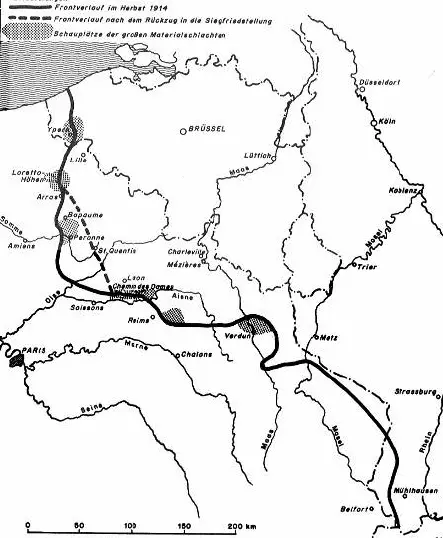

3) Das Jahr 1916 ist insbesondere durch zwei extrem verlustreiche Materialschlachten geprägt, die keiner Seite Vorteile brachten. Die Schlacht an der Somme, eine französisch‑britische Offensive, und die deutsche bei Verdun mit der Absicht, die Versäumnisse von August 1914 zu korrigieren. Verdun hätte man sich wahrscheinlich sparen können, hätte man die Offensive August 1914 sorgfältiger bedacht und durchgeführt. Verdun verursachte den Deutschen ca. 300'000, der Entente ca. 400'000 Gefallene, von denen die meisten nicht geborgen werden konnten und noch heute unbestattet in der Erde ruhen.

4) Im April/Mai 1917 blieben die Angriffe der Engländer bei Arras (Einsatz von Panzern), der Franzosen an der Aisne und in der Champagne ohne Erfolg. Der Angriff der Franzosen an der Aisne brachte Georg am 16.4. den Tod.

„Ludendorff ahnte die Kraft des französischen Angriffs und traf alles vor, daß die Verteidigungsdivisionen schnellstens den kleinsten Einbruch stopfen würden. Er sagte, daß Nivelle kein Mittel habe, den Angriff zu wiederholen." und "Die Verstärkung des Feindes, frühzeitig und aufmerksam, die durchdachte Verteidigungsorganisation, die fehlerhafte Vorbereitung der Artillerie, das schlechte Wetter, die Schwierigkeiten, im von Granaten aufgewühlten und schlammigen Terrain vorwärts zu kommen, das sind die für die GAR-Offensive nachteiligen Faktoren." [Aus einem französischen Buch, Übersetzung R. H.]

5) In der zweiten Jahreshälfte 1917 wurde die berüchtigte große Flandern Schlacht ausgetragen, in der viele junge Deutsche, auch Korpsstudenten aus nationaler Gesinnung, sehenden Auges in den Tod stürmten, aber auch die Engländer riesige Verluste erlitten. Die deutsche Heeresleitung glaubte noch 1918, das Blatt für sich wenden zu können und startete während des Frühlings und des Sommers Offensiven bei Arras, bei Ypern, zwischen Soissons und Reims, bei Noyon, an der Marne und in der Champagne. Aber das Kriegsglück blieb aus. Dagegen erzielten im August die Engländer einen tiefen Einbruch in die deutsche Front bei Amiens, was in der Folge ein ständiges Zurückgehen der Deutschen bewirkte.

Karte 3: Verlauf der Westfront während des Stellungskrieges 1914 - 1917 mit den wichtigsten Schlachtorten

Karte 3: Verlauf der Westfront während des Stellungskrieges 1914 - 1917 mit den wichtigsten Schlachtorten

Die Heeresleitung sah ein, daß man das Blatt nicht mehr werde wenden können und forderte die Reichsleitung auf, Friedensverhandlungen einzuleiten, die in die Kapitulation November 1918 mündeten und im Wald von Compiegne zur Unterzeichnung eines Vertrages führten.

Das Absurde dieses Krieges bildete die Tatsache, zumindest was die deutsche Seite betrifft, daß keine tragenden Vorstellungen über sinnvolle Kriegsziele bestanden, weder im Kaiserhaus, noch bei der Regierung noch bei der Heeresleitung.

Zu seinem militärischen Umfeld

Aus den Tagebuchblättern und den Briefen ist der Mikrokosmos seiner militärischen Welt ablesbar: Eine Kompagnie dürfte etwa 150 Mann umfaßt haben. Die 9., der Georg während seines Einsatzes an der Aisne angehörte, wurde von Lt. Dewies kommandiert, der am 1. Mai 1916 Oberleutnant wurde (und wahrscheinlich den Krieg überlebte). Eine Kompagnie umfaßte 3 Züge in der Regel mit je 6 Gruppen à acht Mann, also mit der Kompagnieführung ca. 60 Mann. Der 2. Zug wurde von Lt. Steinbach befehligt. Eine Gruppe hatte acht Mann, in der 5. Gruppe war Georg als Unteroffizier, ab 1.5.16 als Vizefeldwebel eingeteilt. Ab August 1916 ergibt sich folgende Führungsmannschaft der 9. Kompagnie: OLt. Dewies, Lt. Gohlke, Lt. Spohr. Lt. Steinbach und Georg als Lt. sowie Feldwebel Lt. Neubert.

Sofern Georg Konflikte nicht völlig ausgeblendet hat - Konflikte gibt es immer -, hat in der Truppe ein gutes persönliches Klima geherrscht. Gefördert wurde es natürlich dadurch, daß die Kompagnie aus dem Rheinland stammte, und sich manche schon von früher kannten. Mit Kemp und Dewies verbanden ihn berufliche Interessen: beide waren wie er Juristen. Er selbst scheint ein freundlicher, hilfsbereiter und konzilianter, aber durchaus nüchterner Mensch - ein wenig deformation professionelle - gewesen sein.

In der Champagne ist Lt. Joesten, ein Bruder eines Freundes von Georgs Bruder Leonhard, Kompagnieführer gewesen und daher sein Protegé. Kein Name taucht so häufig in seinen Schriften auf wie der von Lt. bzw. OLt. Dewies. Trotzdem gewinnen all diese Männer um ihn nur wenig an Gestalt, da Georg an keiner Stelle seines Schriftgutes eine Beschreibung ihres Äußeren oder ihres Wesens gibt. Georg erzählt auch von überraschenden Begegnungen, die zu Kontakten führten, die, wenn möglich, aufrecht erhalten wurden.

Aus den Tagebuchaufzeichnungen ist herauszulesen, daß zu Anfang des Krieges noch nicht alles gut durchstrukturiert und ‑organisiert war. Das machte das Leben an der Front, das ohnehin kein Zuckerschlecken war, zweifelsohne nicht leichter. Die Widerwärtigkeiten der Witterung und die damit verbundenen Erschwernisse im Graben, Frost, Schnee, Regen, Schlamm usw., berichtet Georg fast emotionslos, reportagenhaft. Vieles nimmt er sehr gelassen. Aus vielen Passagen spricht eine optimistische Einstellung zum Leben.

Die Unterstützung aus der Heimat, durch das elterliche Haus und durch Verwandte, läßt nichts zu wünschen übrig. Georg kann sich später revanchieren. Es ist grotesk, daß er in den „Hungerjahren“ (englische Seeblockade in der Nordsee), seine Familie in der Heimat mit Eßwaren unterstützen kann. Der Überfluß an der Front (siehe den Brief vom 16.11.16) in Kontrast zum Hunger zu Hause widerspricht einer ausgewogenen Verteilung der Nahrungsmittel, es sei denn, daß Georgs Möglichkeiten als Offizier nicht dem Üblichen entsprochen haben (siehe dazu den Brief vom 6.3.1917).

Читать дальше

Karte 2: Verlauf der Westfront nach der Marneschlacht Ende September 1914. Rückzug der Deutschen an die Aisne.

Karte 2: Verlauf der Westfront nach der Marneschlacht Ende September 1914. Rückzug der Deutschen an die Aisne. Karte 3: Verlauf der Westfront während des Stellungskrieges 1914 - 1917 mit den wichtigsten Schlachtorten

Karte 3: Verlauf der Westfront während des Stellungskrieges 1914 - 1917 mit den wichtigsten Schlachtorten