In der extremen Kaltphase nach 30 000 v.h., welche auch zum Aussterben einiger Tiere führte, wie Waldelefant und Waldnashorn, stand der Neandertaler wohl auch in den wärmeren Rückzugsgebieten im Wettbewerb mit dem modernen Menschen: wurde es dort zu eng für die beiden Menschenarten?

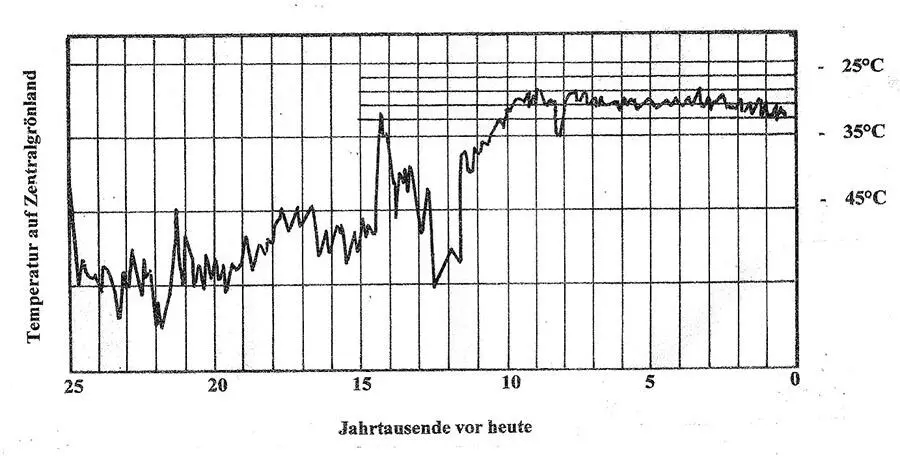

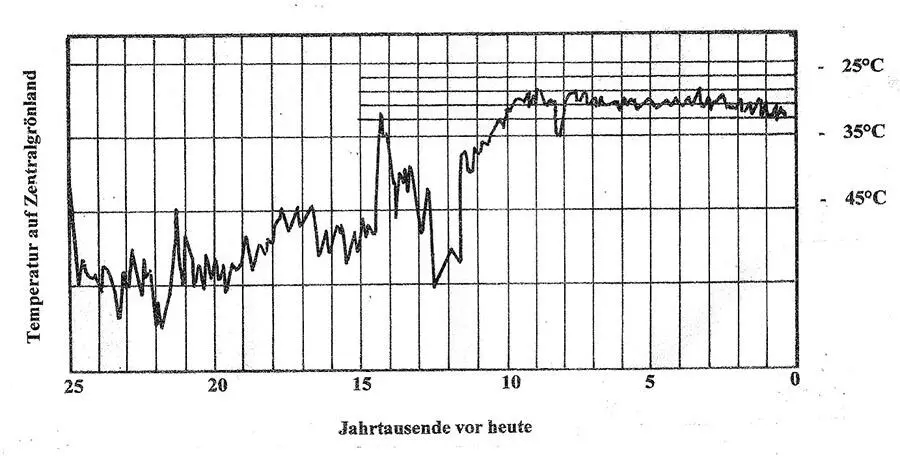

Etwa zur selben kalten Zeit, vor 27 000 Jahren, ist auch an einer anderen Stelle der Erde, auf Java, der Homo erectus, dem der Neandertaler zuzurechnen ist, ausgestorben. Damals herrschten gleich über mehrere Jahrtausende eiszeitliche Tiefsttemperaturen (s.Abb. 2)! Lit.2.5

Früher Einwanderungsschub nach Amerika

Zwischen der ostsibirischen Halbinsel Chukchi und Alaska befindet sich die Beringstraße, deren tiefste Stelle heute 46 Meter unter dem Meeresspiegel liegt. Nach der Rekonstruktion des prähistorischen eiszeitlichen Meeresspiegels bestand dort in der letzten Eiszeit mehrfach eine Landbrücke zwischen den Kontinenten, so auch im Zeitraum von 38 000 bis 30 000 v.h. Aber hielten sich damals auch Menschen im kalten Sibirien auf? Das sibirische Klima war – im Gegensatz zu Europa – kaum mehr vom Ausfall des Nordatlantikstroms betroffen. Deshalb war die Temperaturabsenkung dort in den kalten Zeitabschnitten vergleichsweise geringer als in Europa und es fielen auch so geringe Niederschläge, dass es in tiefer gelegenen Gegenden nicht zur Ausbildung dauerhafter Eisdecken kommen konnte. Zumindest in den etwas wärmeren Phasen füllten sich daher die sibirischen Weiten mit Großwild, wie dem Mammut. Offensichtlich haben damals Menschen bei der Verfolgung von Wild auch die Passage nach Amerika benutzt, ohne zu ahnen, dass sie einen neuen Kontinent betraten, welcher sich später bei der Beendigung der Eiszeit vom heimatlichen Großkontinent Eurasien trennen sollte.

Eine so frühe Besiedelung Amerikas war lange Zeit sehr umstritten. Vor allem US-amerikanische Forscher haben fast leidenschaftlich dafür gekämpft, dass Amerika nur in einer einzigen Einwanderungswelle, etwa um 13 000 v.h., aus Eurasien erreicht worden sei. Die Ergebnisse genetischer Untersuchungen an heute lebenden Menschen sprechen aber dagegen: der Pionier der Humangenetik L.Cavalli-Sforza errechnete aus der genetischen Distanz zu den Nordostasiaten eine erste Ankunftszeit der Menschen in Amerika von 32 000 v.h., d.h. gegen Ende des warmen Denekamp-Interstadials. Auch Untersuchungen an Schädelformen legen eine zweimalige Einwanderung in Amerika nahe und solche an Zahnformen sogar eine dreimalige. Lit.2.6

Kaltzeiten mit kurzen Warmperioden: Kunst der prallen „Venus-Figuren“

Die schon geschilderten großen Kunstperioden in Europa, in denen Kunstwerke aus Mammutelfenbein, wie die Venus vom Hohlefels und der berühmte Adorant (Hengelo-Interstadial) und der „Löwenmensch“ (Denekamp-Interstadial) entstanden, waren durch lange Warmzeiten mit einer Dauer von mehreren Jahrtausenden innerhalb des letzten eiszeitlichen Zyklus gekennzeichnet. Die nächste Kunstperiode, das Gravettien, hingegen charakterisieren nur kürzere wärmere Abschnitte innerhalb einer sonst recht kalten Zeit. Offensichtlich brachten aber auch sie den Zyklus aus Vermehrung der Bevölkerung und Erwachen des Kunstschaffens zumindest zeitweise wieder in Gang. Vor allem in Frankreich und in Mittel- und Osteuropa breitete sich nun eine kleinfigürliche Kunst aus in einem sehr weiten Raum, der bis zum Baikalsee reichte. Die meisten Funde aus den kühleren Gegenden stammen aus den Zeitabschnitten zwischen 27 000 und 25 000 Jahren v.h. mit 2 wärmeren Temperaturspitzen. Die späteren Funde aus den wieder kälteren Phasen konzentrieren sich auf wärmere Regionen wie Frankreich und Italien.

Häufig finden sich Darstellungen von „Urmüttern“ mit einer prallen überbetonten Weiblichkeit. In dieser von wiederkehrenden und oft langen Kälterückfällen geprägten Zeit war ja das Überleben der Familien ganz wesentlich abhängig von der Lebenskraft der Frauen, welche die Kinder zu gebären und zu ernähren hatten. Eine unbedingte Voraussetzung hierfür waren ausreichende Fettreserven. Am bekanntesten von vielen tragbaren Kleinfiguren aus unterschiedlichen Materialien ist die etwa 26 000 Jahre alte Kalksteinstatuette der „Venus von Willendorf“ in der Wachau. Eine etwa gleich alte Kalksteinfigur aus Kostienki in Russland weist eine große stilistische Ähnlichkeit auf – trotz einer Entfernung der Fundorte von zweitausend Kilometern. Auch Funde von Dolni Vestonice in Mähren und vom Baikalsee stammen aus dieser wärmeren Epoche. Lit.2.7

Die Eiszeit erreicht ihren Höhepunkt und das Meer seinen Tiefpunkt

Vor etwa 22 000 Jahren näherten sich die astronomischen Parameter für die Einstrahlung von Sonnenenergie auf die Erde bei ihrem sinusförmigen Verlauf ihrem Tiefpunkt. Dies musste zu Tiefsttemperaturen führen (s. Abb. 4).

Die von der Erde aufgenommene Sonnenenergie wird durch drei astronomische Parameter beeinflusst:

- die Erde läuft auf einer Ellypsenbahn um die Sonne mit einer Phase von 96 000 Jahren. Je näher die Erde der Sonne dabei kommt, desto größer ist die eingestrahlte Energie.

- Die Erdachse taumelt mit einer Phasenlänge von etwa 40 000 Jahren. Wenn dabei die Nordhälfte der Sonne stärker zugewandt ist wird es wärmer, denn die Landmasse der Nordhälfte ist mit 39 % doppelt so groß wie jene der Südhälfte (19 %) – und Land absorbiert mehr Sonnenenergie als Wasserflächen. Überdies ist die Südhälfte auch stärker vergletschert und Eis- und Schneeflächen nehmen wenig Sonnenenergie auf: allein die vereiste Antarktis ist neunmal größer als die Gletscherflächen auf Grönland. Auch die Flächen von Seeeis auf der Südhalbkugel übertreffen jene des Nordens.

- Zudem torkelt die Erdachse mit einer Phasendauer von 22 000 Jahren.

Abb. 4 Temperatur auf Zentralgrönland in den vergangenen 25 000 Jahren nach Informationen aus dem Gletschereis

Diese Einflüsse überlagern sich und zu dieser Zeit führten sie zu einem Minimum der Sonneneinstrahlung auf die Erde. Als Folge setzten die wärmeren Interstadiale über lange Zeit völlig aus und über Jahrtaussende hinweg blieb es bitterkalt. Aus den Ozeanen wurde daher noch mehr Wasser ausgefroren und in Gletschern deponiert und der Meeresspiegel senkte sich zu einem Tiefstniveau ab, tiefer als alle Meeresstände während der gesamten bisherigen Eiszeitperiode von etwa hunderttausend Jahren Dauer. Um 17 000 v.h. wurde ein Tiefststand von 130 Metern unter dem heutigen Meeresspiegel erreicht! In den flachen Schelfgebieten der Meere waren nun große neue Landschaften entstanden. Der Ärmelkanal war trocken gefallen, sodass die britische Insel mit dem europäischen Festland verbunden war. Auch ein großer Teil der Nordsee lag trocken: die Rheinmündung war bis vor Schottland vorgerückt und Elbe und Themse waren Nebenflüsse des Rheins. Südlich von Frankreich breitete sich im Golf du Lion und an der Cote d´Azur ein Festlandstreifen aus. Als er später wieder überflutet wurde, tauchten viele Zugänge zu Höhlen in den Hängen, welche damals von Menschen besucht wurden, ins Meer ab. Der nördliche Teil der Adria lag völlig und der Süden teilweise trocken. Auch die heute mit Wasser gefüllte Rinne des Bosporus war trocken gefallen, sodass Europa und Asien hier über eine Landbrücke verbunden waren. Im Nordwesten des Schwarzen Meers hatte sich eine riesige Tiefebene gebildet und das flache Asow´sche Meer an der heutigen Insel Krim lag völlig trocken.

In Asien waren Sri Lanka und Indien durch eine Landbrücke verbunden und an der heutigen Mündung des Ganges lag ein riesiges Areal trocken. Die Andamanen-Inseln südlich Birma (Myanmar) bildeten einen langgezogenen Festlandstreifen. In Südostasien schließlich hatten sich die heutige südostasiatische Halbinsel und die Inseln fast bis Sulawesi im Osten zu einem riesigen Subkontinent vereinigt. Malaysia und Thailand waren Teil dieses Kontinents. Weiter nördlich bildeten Japan und Korea eine territoriale Einheit und auch zwischen China und Korea lag das Meer trocken. Das Festland reichte in der heutigen Gelben See weit nach Süden und Taiwan war über einen Festlandsockel mit China verbunden. Der Osten Sibiriens hing an der Beringstraße auf breiter Front mit Alaska zusammen.

Читать дальше