Graumann fuchtelte nun mit der Zeitungsseite direkt vor Ehrenfrieds Nase herum. „Was soll‘s!“, wehrte Ehrenfried ihn ab.

„Die können doch gar nicht ohne uns. Wir wissen, wie man den Markt bedient, wir wissen, wo die besten exportfähigen Modellideen für unsere Klamotten herkommen.“ Um vor Graumann noch besser informiert dazustehen, warf er die neuesten Exportquoten ein.

„Der deutsche Textilexport lag vor einem Jahr bei knapp 52 Milliarden Reichsmark. Das ist verheerend, schlicht und einfach. Aber wir, wir kennen doch die Abnehmer, die richtigen Banken für Kredite, die Zulieferer. Wir zahlen hohe Steuern, und das alles nicht erst seit gestern.“

Er drehte den Kopf weg und beschäftigte sich wieder mit seiner Post. So ganz wohl war ihm nicht bei der Art und Weise, wie er Graumann angegangen war. Aber dieses ewige Gejammer über die Nazis und wie schrecklich möglicherweise alles noch werden würde – das konnte er nicht mehr hören. Außerdem hatten er und Simon Cohn schon mit den Plänen für die 1936er Olympia-Modenschauen begonnen. Das würde ein wahres Modefeuerwerk werden, es würde Berlin Reputation und der Firma neue Kunden bringen.

Es lief doch gut! Ehrenfried freute sich beim Lesen der Korrespondenz über reichlich eingegangene Bestellungen. Er würde mit der Perschke noch heute über eine neue Hilfskraft im Büro sprechen. Die Stellenanzeige könnte schon in der nächsten Ausgabe des „Konfektionär“ erscheinen. Mit dem Auftragsvolumen, was jetzt, im Juni, schon da ist und einer neuen Kollektion, dachte er freudig, würde er Graumann vielleicht schon bis zum Jahresende im Gesamtumsatz abhängen können.

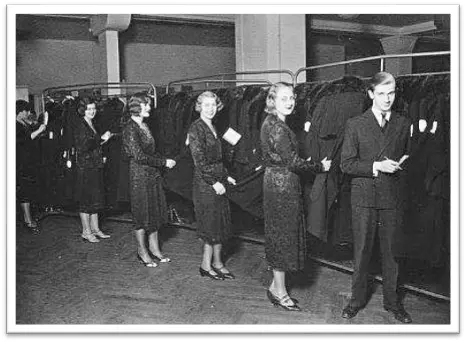

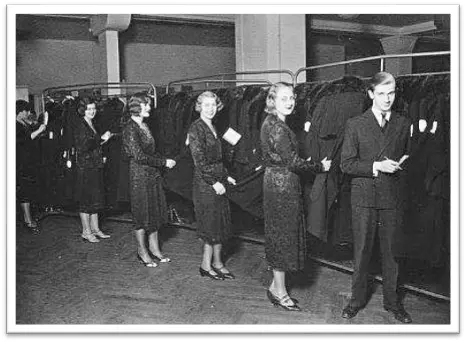

Abbildung 2: Die letzte Kontrolle vor dem Warenausgang: Modelle helfen bei der Begutachtung von Pelzmänteln des Berliner Konfektionshauses Lindemann Am Hausvogteiplatz im Jahre 1930

Nach dem Kaffee legte er die Korrespondenzen in die Zeitung, eilte zurück in die Mohrenstraße in sein Büro, stellte sich neben die Perschke, um den Text und die Gestaltung der Stellenanzeige zu besprechen. Anschließend musste er sich mit drei seiner Betriebsangestellten unterhalten. Es waren die Schneiderzwischenmeister. Es war das übliche, sich in regelmäßigen Abständen wiederholende Ritual: Die wollten mehr Geld, und Ehrenfried wollte nicht zahlen. Er mochte solche Besprechungen nicht. Für ihn waren das nichts anderes als reine Erpressungsversuche. Nun ging ohne die Zwischenmeister aber gar nichts, weder in seinem noch in irgendeinem anderen Betrieb. Sie bildeten das Scharnier zwischen ihm und Cohn. Sie waren dafür verantwortlich, die Entwürfe in Schnittmuster umzusetzen. Sie waren verantwortlich, die Qualitätskontrollen und die Kalkulation haargenau einzuhalten und all dies mit klaren Anweisungen an die Schneiderwerkstätten mit ihren ameisenfleißigen Näherinnen weiterzugeben, die überall in Berlin zu finden waren.

Was Ehrenfried fast verachtete, das war die Attitüde dieser Leute, dieser Zwischenmeister. Er produzierte in Zeiten der Hochkonjunktur rund 20.000 Bekleidungsstücke pro Monat. Hochindustriell. Trotzdem, so glaubte Ehrenfried, hatte sich an der Haltung der Zwischenmeister seit 300 Jahren nichts verändert. Als ob solche Leute immer noch den Dunst der längst abgeschafften ständischen Handwerkerzünfte verströmten. Die Räume dieser Leute lagen meist im Erdgeschoss. Sie rochen muffig, sie durchwaberte besonders zur Mittagszeit der Geruch von aufgewärmtem Essen und kaltem Tabakrauch. Als Ehrenfried eintrat, saßen seine drei Angestellten bereits an einem fünf Meter langen Tisch, der sonst für Stofflieferungen reserviert war. Die Lehrlinge wurden hinausgeschickt. Kaum hatte Ehrenfried die Tür geschlossen, da stand auch schon Franz Windschild, mit 46 Jahren der älteste der Gruppe, auf und fing mit einer kleinen Rede bedeutungsvoll an.

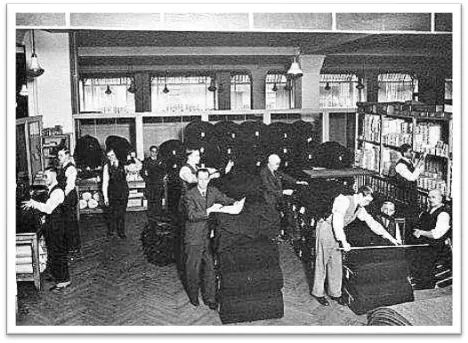

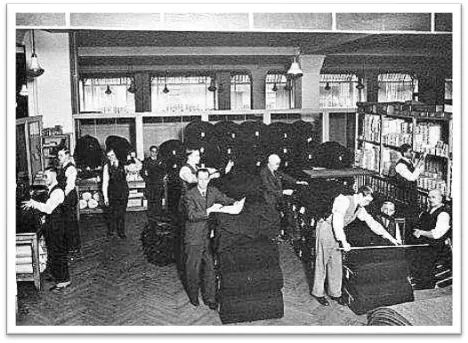

Abbildung 3: In der Werkstatt der Zwischenmeister der Berliner Konfektionsfirma Lindemann am Hausvogteiplatz im Jahre 1930

Wir haben in den letzten Monaten fast täglich bis zu zwölf Stunden gearbeitet. Der Firma geht’s gut, und jetzt dachten wir daran, dass es an der Zeit wäre, auch unsere Gehälter zu erhöhen, um zehn Prozent.“ Windschild sprach mit diesem harten Berliner Akzent, den Ehrenfried schon bei seinen Kindern immer wieder durch beharrliche Korrektur und Verbesserung ins Hochdeutsche zu bekämpfen versuchte. Windschild setzte sich wieder und schaute Ehrenfried erwartungsvoll an. Ganz offensichtlich hatte er lange an diesem Satz gearbeitet, denn aus seinem Mund klang er wie auswendig gelernt. Ehrenfried nickte und schwieg. „Wie ungeschickt diese Leute doch sind!“, dachte er, ließ sich aber seine Missbilligung nicht anmerken. Der zweite Zwischenmeister, Gerhard Glasow, ein Mittdreißiger, druckste herum und machte eine Bemerkung, wie sehr sich die Zeiten doch geändert hätten. Und dass es jetzt, zusammen mit der Regierung, Grund gebe, sich auf die neuen Zeiten zu freuen. „Was für neue Zeiten?“, fragte Ehrenfried mit kaum überhörbarem ironischem Unterton. Glasow stand auf und legte eine Hand auf die Schulter von Windschild, als müsste er sich dort abstützen. „Wir sind“, sagte er und meinte Windschild und sich selbst, „der Partei und dem Reichsinnungsverband des Damenschneiderhandwerks beigetreten.“ Dann, etwas schärfer im Ton: „Wir wollen nicht mehr, dass wir von nichtarischen Chefs an der Nase herumgeführt werden.“

Ehrenfried war zunächst völlig verdutzt angesichts dieser stakkatohaft vorgetragenen Sätze. Darauf war er nicht vorbereitet. Er hatte von solchen oder ähnlichen Bemerkungen schon von anderen Fabrikanten gehört, aber dass so etwas nun auch in seinem Betrieb passierte, das war für ihn mehr als eine unwillkommene Überraschung. Sein Juniorzwischenmeister David Landauer verhielt sich unbeteiligt, saß stumm auf einem Hocker und schaute zu Boden. Die Zuschneider sollten Ehrenfrieds erste Sprachlosigkeit nicht bemerken. Er wollte keine Zeit verlieren und begann mit einer etwas zu hoch angesetzten Stimme zu sprechen. Er redete über die lange gemeinsame Zusammenarbeit im Betrieb, dass Politik doch Politik bleiben solle und dass es bei der “Ehrenfried & Cohn OHG” um Arbeit und Umsätze gehe, um sonst gar nichts.

Keinerlei Sorgen müsse sich irgendjemand um den Betrieb machen, man werde in diesem Jahr den Umsatz wahrscheinlich um 30 Prozent erhöhen. Noch während Ehrenfried so redete, merkte er, wie seine Konzentration schwand. Die Sätze fielen eigentlich nur so aus seinem Mund heraus. Weil er aber wusste, dass er ein talentierter Redner war, konnte er hoffen, dass niemand seine Ungeschicklichkeit, vor allem seine Fassungslosigkeit, wahrnehmen würde. Fast war er über sich selbst erstaunt. Auf Dutzenden von Verbandsveranstaltungen hatte er schon geredet, und er wusste: Man hörte ihm gerne zu. Wenn ihn Kunden besuchten, war er der beste Unterhalter und als Verkäufer fast unschlagbar. Seine Frau Lore warf ihm manchmal sogar vor, er sei ein Schwätzer, vor allem, wenn er seinen Redefluss nicht kontrollieren konnte, um der leiben Verwandtschaft wieder einmal zu beweisen: Ehrenfried ist ein Mann von Welt. Doch Ehrenfried konnte wirklich intelligent und klug reden; er hörte genau auf das, was sein Gegenüber sagte, griff oft sogar den letzten Satz aus dessen Einlassungen auf und führte ihn dann mit seinen Gedanken fort. Das machte ihn beruflich und privat zu einem beliebten Gastgeber. Lore beobachtete diese Fähigkeit stets mit einem Gefühl von Amüsement und Erstaunen.

Читать дальше