Das Bio-psycho-soziale Modell liegt fortan allen Überlegungen und Betrachtungen zugrunde, die im Case Management in der Rehabilitation vorgenommen werden.

Zum vertiefenden Selbststudium sei hier der bereits erwähnte Grundkurs „Einführung in die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der Weltgesundheitsorganisation (WHO)“ von M. F. Schuntermann wärmstens empfohlen.

Die Theorie der Krankheitsverarbeitung

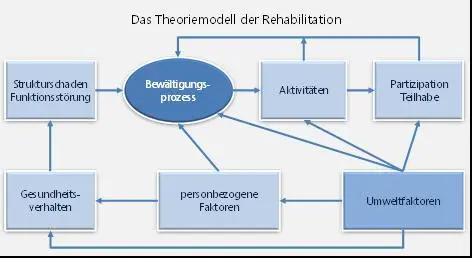

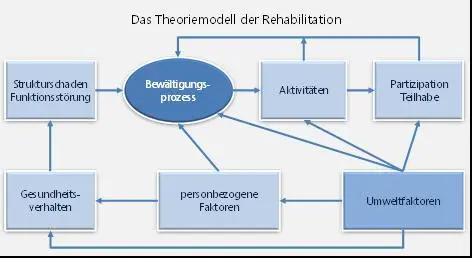

Auf Grundlage des Bio-psycho-sozialen Modells haben Gerdes und Weis das Theoriemodell der Rehabilitation entwickelt, in dem der Bewältigungsprozess eine zentrale Rolle spielt.

Alle externen Kräfte, die Einfluss auf den Rehabilitationsprozess nehmen können, stellen nach dem Bio-psycho-sozialen Modell Umweltfaktoren dar. Dazu gehören alle beteiligten Leistungsträger und Leistungserbringer, Arbeitgeber, Freunde und Familie etc.

Diese wirken durch entsprechende Unterstützung sowie durch medizinische, berufliche und soziale Rehabilitationsmaßnahmen direkt auf den Bewältigungsprozess sowie auf die Aktivitäten und Teilhabe ein. Unter besonderer Berücksichtigung der personbezogenen Faktoren, hier verbergen sich auch die persönlichen Ressourcen der RehabilitandInnen, wird ebenfalls das Gesundheitsverhalten beeinflusst was letztendlich auch zur Intervention am Gesundheitsschaden führt.

Abbildung 4: Das Theoriemodell der Rehabilitation (Quelle: Gerdes und Weis 2000)

Wichtig ist, dass die richtigen Maßnahmen zum jeweils richtigen Zeitpunkt den Bewältigungsprozess anregen. Wird z. B. zu früh im Bewältigungsprozess die Akzeptanz einer dauerhaften Veränderung im Leben und damit verbunden die Anpassung wesentlicher Lebensziele gefordert, wird dies möglichweise zu Blockadehaltungen und schwerwiegenden Rückschlägen führen.

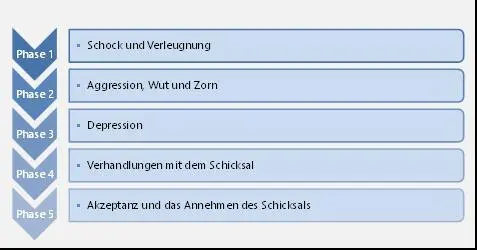

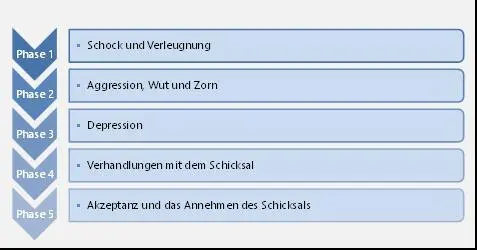

Um dies zu verdeutlichen werden im Folgenden die Phasen der Krankheitsverarbeitung genauer betrachtet.

Phase 1: Schock und Verleugnung

Die Konfrontation mit der Diagnose einer schweren Erkrankung oder auch einem schweren Unfall, welcher mit bleibenden Beeinträchtigungen einhergeht, führt bei den allermeisten Menschen zu einem Schockzustand. Das Passierte kann nicht in Einklang mit der bis zuvor bestandenen Realität gebracht werden. Lebensziele verschwinden in der Unerreichbarkeit, die einst stabilen Säulen, auf denen die Lebensqualität beruht, schwanken oder sind bereits eingestürzt. Die Reaktionen sind meist bis zur Panik gesteigerte Angst und eine anhaltende innere Unruhe. Die ablehnende Haltung gegenüber dem Geschehenen ist eine sinnvolle Reaktion des menschlichen Geistes, um den nun vorherrschenden Zustand langsam und Schritt für Schritt annehmen zu können. In Krankheitsfällen besteht zudem die Gefahr, dass aufgrund des „Nichtwahrhabenwollens“ eine Fehldiagnose oder auch ein vertauschtes Laborergebnis angenommen wird. Dies kann dazu führen, dass eine Behandlung seitens der PatientInnen abgelehnt wird. So kann wertvolle Zeit verstreichen.

Abbildung 5: Die Phasen der Krankheitsverarbeitung (in Anlehnung an Kübler-Ross)

Phase 2: Aggression, Wut und Zorn

Das einsetzende Hadern mit dem Schicksal („Warum gerade ich?“) und den Mächten, die dem Menschen verborgen bleiben, tritt bei durch einen Unfall verletzten Menschen ebenso ein, wie bei einer Krankheitsdiagnose. Betroffene Menschen reagieren mit Wut und Aggression. Diese gelten der Krankheit bzw. dem Unfallgeschehen, entladen sich jedoch bei Angehörigen, Ärzten, Pflegepersonal, Therapeuten und nicht zuletzt oftmals bei sich selbst.

Phase 3: Die Depression

Ein verändertes Selbstbild übernimmt die Führung. Beispielsweise muss ein Familienversorger sich nun anders definieren. Ein Gefangensein in der aussichtslos scheinenden Aufgabe, umgehend einen Ausweg finden zu müssen, stellt eine belastende Situation dar. Der Verlust der bislang bestehenden Rolle ist ein äußerst schmerzhafter Prozess. Das Selbstwertgefühl ist auf einem äußerst niedrigen Niveau. Neue Perspektiven und Hilfen können nur sehr schwer, vielleicht auch noch gar nicht angenommen werden.

Phase 4: Verhandlungen mit dem Schicksal

In dieser Phase kommt es oft vor, dass die betroffenen Personen sich zu zweifelhaften Wunderheilungen, extremer Hinwendung zu Gott oder anderen Göttern sowie nicht empirisch begründeter Behandlungsmethoden hingezogen fühlen. Sie sind bereit, alles zu geben, um ihr Schicksal abwenden zu können.

Phase 5: Akzeptanz und Annehmen des Schicksals

Die betroffene Person nimmt seine Erkrankung an. Das eigene Rollenverständnis wird überdacht und es können neue Perspektiven gefunden werden.

Diese fünf Phasen verlaufen nicht chronologisch. Die Art und Dauer der Verarbeitung ist höchst individuell und muss auch individuell begleitet und unterstützt werden. Oftmals werden z. B. nach Rückschlägen einzelne Phasen mehrfach durchlaufen. Auch ist anzumerken, dass es leider nicht selten dazu kommt, dass Betroffene mit ihrem Schicksal keinen Frieden schließen können.

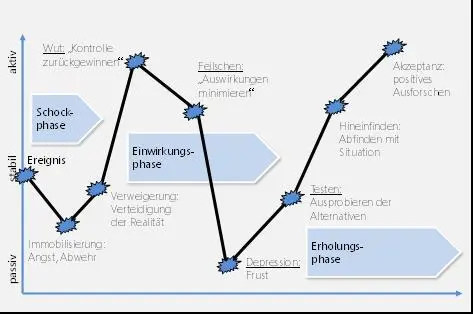

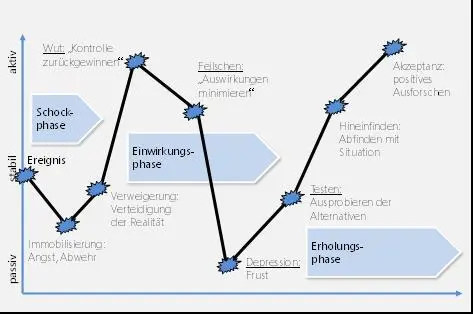

Die grafische Darstellung des Traumaverarbeitungsprozesses nach Haiss bzw. Schmidt-Tanger stellt diese Zusammenhänge ergänzt um ein paar zusätzliche Aspekte sehr anschaulich dar ( Abbildung 6 Abbildung 6: Der Traumaverarbeitungsprozess (vgl. Haiss, Schmidt-Tanger)

).

Abbildung 6: Der Traumaverarbeitungsprozess (vgl. Haiss, Schmidt-Tanger)

Die Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe, die Träger und die Leistungserbringung

Überblick über die rechtlichen Grundlagen

Unser soziales System verfolgt wie bereits in den vorangegangenen Kapiteln erläutert ein wesentliches Ziel: Alle Mitglieder unserer Gesellschaft, sprich die BürgerInnen dieses Staates, sollen größtmögliche und selbstbestimmte Teilhabe am Leben in unserer Gesellschaft erfahren. Das heißt, jeder Mensch soll so selbstständig wie möglich sein Leben gestalten können. Sollte das aus bestimmten Gründen nicht möglich sein, z. B. weil die Fähigkeit zur Teilhabe durch eine Krankheit oder einen Unfall beeinträchtigt wird, greift unser solidarisches Sozialsystem. Jede und jeder Einzelne soll dann an seinem persönlichen Bedarf orientiert die Unterstützung bekommen, die benötigt wird, um zur Schule oder zur Arbeit gehen und am gemeinschaftlichen Leben teilnehmen zu können. Diese Unterstützung wird durch die Gesellschaft nach dem Solidarprinzip gewährt und besteht bei Unfällen oder Erkrankungen vor allem aus den sogenannten Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe, oft kurz zusammenfassend auch nur als Leistungen zur Teilhabe (LzT) bezeichnet. Diese Leistungen helfen die Gesundheit zu verbessern, die Arbeitsfähigkeit herzustellen bzw. wiederherzustellen und die Möglichkeit zur selbstbestimmten Teilhabe am gemeinschaftlichen Leben zu sichern.

Am 16.12.2016 hat der Bundestag mit Zustimmung des Bundesrats das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung – das Bundesteilhabegesetz (BTHG) verabschiedet. Das BTHG folgt in seiner Orientierung der UN-BRK in Zielsetzung und Ausgestaltung. Mehrere Erneuerungen stellen gleichzeitig einen Systemwechsel dar: Beispielsweise Veränderungen bei den Leistungen und dem Zugang zu Leistungen gehen mit den neuen gesetzlichen Vorschriften einher.

Читать дальше