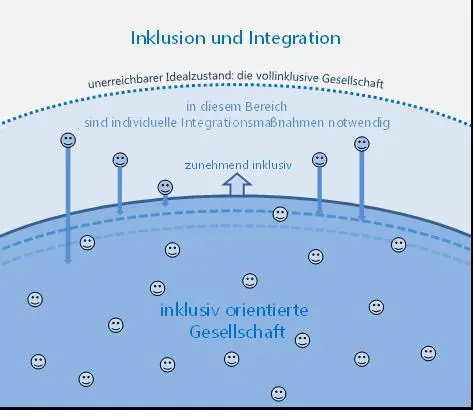

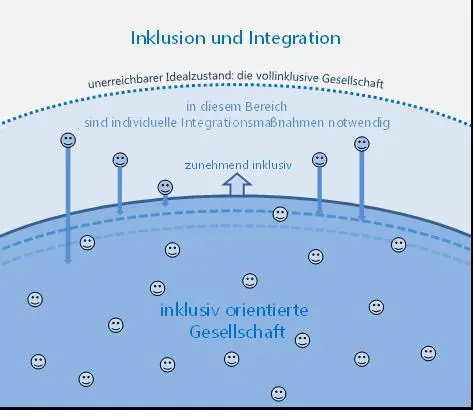

Abbildung 2: Die Bedeutung von Integration auf dem Weg zu einer inklusiven Gesellschaft (eigene Darstellung)

Inklusion und Integration ergänzen sich demnach. Der Begriff Inklusion verbietet Stigmatisierung und die Konzentration auf ein Individuum. Wird eine Gruppe von Menschen mit bestimmten Eigenschaften gebildet, ist dies bereits nicht mehr inklusiv gedacht.

An dieser Stelle sei noch auf die leider noch immer übliche aber grundfalsche Verwendung des Begriffs der „behinder tengerechten“ Gestaltung eingegangen. Oftmals verbirgt sich dahinter einfach nur die Zugänglichkeit für Rollstuhlfahrer. Das greift viel zu kurz und von den „Behinderten“ zu sprechen verbietet sich ohnehin. Ebenso falsch und mit einem völlig falschen Tenor verbunden ist der Begriff „leidensgerechte“ Gestaltung oder „leidensgerechter“ Arbeitsplatz. Eine Beeinträchtigung oder Behinderung ist keineswegs mit einem Leid gleichzusetzten, das wohlmöglich auch noch Mitleid auslöst und das von den angesprochenen Personen auch nicht unentwegt als solches empfunden werden möchte. In öffentlichen Räumen sollte es „barrierefrei“ (meistens ein theoretischer Wunschzustand), korrekter „barrierearm“ bzw. speziell „rollstuhlgerecht“ heißen und bei der individuellen Gestaltung von Arbeitsplätzen und häuslichen Umgebungen „behinderungsbezogen“, „behinder ungsgerecht“ oder noch besser „fähigkeitsgerecht“, da eine Behinderung eben immer auf die Wechselwirkung individueller Eigenschaften und Fähigkeiten mit den Umgebungsbedingungen zurückzuführen ist.

Die UN-BRK wurde vom Direktor des Deutschen Instituts für Menschenrechte Heiner Bielefeldt als „Empowerment-Konvention“ bezeichnet. 11Ziel einer Empowerment-Strategie ist, dass Menschen in der Lage sind ihren Lebensalltag autonom zu bewältigen und zu organisieren und dies aufgrund eigener Maßstäbe passiert. Dies führt zu einer Befreiung aus Bevormundung und Abhängigkeit aus eigener Kraft und eigenem Willen.

Empowerment hat ferner eine politische Dimension. Historisch betrachtet sind die internationalen Bürgerrechtsbewegungen das Resultat eines Empowerment-Prozesses. Betroffene und Unterstützende kämpften für eigene Hoheitsgewalt für das eigene Leben und Handeln, Selbstbestimmung und uneingeschränkte Teilhabemöglichkeit. Hinzu tritt die individuelle, psychologisch-soziologische Ebene. Das Individuum strebt als soziales Wesen nach Autonomie und persönlicher Aneignung von Ressourcen in der Gesell- oder Gemeinschaft.

Menschen mit Behinderung müssen wie alle anderen auch mit all ihren Eigenschaften, Möglichkeiten Fertig- und Fähigkeiten gesehen werden. Die Geschichte zeigt, dass durch alle Epochen hindurch stets die Defizite in den Fokus gestellt worden sind. Werden jedoch im Sinne einer Empowerment-Strategie Ressourcen, Bedürfnisse und Möglichkeiten anstatt der Defizite gesehen, kann ein selbstbestimmter Prozess in Gang gebracht werden. Unterstützung ist bedarfsgerecht in geeigneter Weise zu leisten und nicht in Form überbordender Fürsorge. Diese Vorgehensweise fordert Empathie, Zeit, Geduld, Verständnis und ein Umdenken bezüglich des Umgangs mit Menschen mit Behinderung.

Die ICF und das Bio-psycho-soziale Modell der WHO

Dem genannten Paradigmenwechsel von der Orientierung an den Defiziten und Krankheiten sowie dem Fürsorgeprinzip hin zur Teilhabe und Selbstbestimmung liegt ein theoretisches Modell zugrunde, das seit seiner Einführung in Deutschland die Grundlage für unser Handeln in der Rehabilitation darstellt. Es handelt sich hierbei um die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF – „International Classifikation of Functioning, Diability and Health“). Die ICF ist zunächst einmal eine Klassifikation, die Krankheitsfolgen bezeichnet, gruppiert und nummeriert. Sie setzt auf der in der Medizin weltweit etablierten Internationalen (statistischen) Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD – International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) auf, die im Jahr 1989 eingeführt wurde und mit der heutzutage (aktuell ICD 10, in absehbarer Zeit ICD 11) sämtliche medizinische Diagnosen geschlüsselt werden. Wer sich im Gesundheitswesen ein wenig auskennt oder schon einmal eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vom Arzt überreicht bekommen hat, der müsste einen ICD-Schlüssel schon gesehen haben.

Die ICF nun befasst sich mit den Auswirklungen dieser mit der ICD geschlüsselten Erkrankungen auf unser Leben. Dies geschieht gestützt auf das „Bio-psycho-soziale Modell“, das die WHO gemeinsam mit der ICF im Jahr 2001 in seiner derzeit aktuellen Fassung veröffentlicht hat.

Das Bio-psycho-soziale Modell bietet für alle an der Rehabilitation beteiligten Disziplinen eine wissenschaftlich untermauerte Grundlage für ein gemeinsames Verständnis von Rehabilitation und Teilhabe.

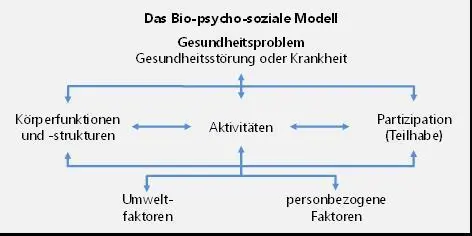

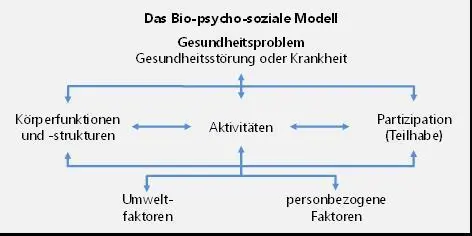

Abbildung 3: Das Bio-psycho-soziale Modell der WHO

Nach diesem Modell gilt ein Mensch als funktional gesund 12, wenn vor seinem gesamten Lebenshintergrund

► seine körperlichen Funktionen (einschließlich des geistigen und seelischen Bereichs) und Körperstrukturen allgemein anerkannten (statistischen) Normen entsprechen (Konzept der Körperfunktionen und -strukturen),

► er alles das tut oder tun kann, was von einem Menschen ohne Gesundheitsproblem (Gesundheitsproblem im Sinn der ICD) erwartet wird (Konzept der Aktivitäten), und

► er zu allen Lebensbereichen, die für ihn wichtig sind, Zugang hat und sich in diesen Lebensbereichen in der Weise und dem Umfang entfalten kann, wie es von einem Menschen ohne Beeinträchtigung der Körperfunktionen oder -strukturen oder der Aktivitäten erwartet wird (Konzept der Teilhabe an Lebensbereichen).

Eine wesentliche Bedeutung kommt dabei den sogenannten Kontextfaktoren zu, die im Modell als „Umweltfaktoren“ und „personbezogene Faktoren“ verankert sind. Das bedeutet, dass alle externen Gegebenheiten des Lebensumfeldes des Menschen, wie auch seine ganz persönlichen Eigenschaften, in die Betrachtung seiner Teilhabe einbezogen werden. Umweltfaktoren sind dabei z. B. technische Geräte oder sonstige Hilfsmittel sowie auch die Wohn- und Arbeitsumgebung des Menschen. Personbezogene Kontextfaktoren stellen sein Alter, sein Bildungsstand oder auch seine Coping-Strategien, das heißt, seine Fähigkeiten zur Bewältigung schwieriger Situationen, dar.

Schuntermann liefert in seinem Grundkurs zur ICF zur Erläuterung dieses Denkkonzepts das folgende sehr anschauliche Beispiel:

Eine aufgrund bestimmter Funktionsstörungen und Strukturschäden des Bewegungsapparates im Gehen stark eingeschränkte Person (erhebliche Aktivitätseinschränkung im Gehen) möchte selbst (Wille als Kontextfaktor) bei der Post ein Paket aufgeben (Wunsch nach Teilhabe am üblichen Alltagsleben, hier: ein Paket bei der Post aufgeben), wozu sie physisch und psychisch in der Lage ist (keine Einschränkung der Aktivität „ein Paket bei der Post aufgeben können“). Sie verfügt über einen Rollstuhl (Rollstuhl als Kontextfaktor) und kann damit allein zur Post fahren (keine Aktivitätseinschränkung in der Mobilität mit Hilfsmittel, Kontextfaktor „Rollstuhl“ wirkt sich positiv aus). Dort angekommen trifft sie auf eine für sie unüberwindbare Treppe, die zur Schalterhalle führt (Treppe als Kontextfaktor, der sich negativ auswirkt). Ein Aufzug für Rollstuhlfahrer ist nicht vorhanden (Aufzug als Kontextfaktor). Diese Gegebenheit ihrer Welt lässt nicht zu, dass sie selbst das Paket aufgibt (Aufzug als positiv wirkender Kontextfaktor nicht vorhanden). Wäre das Postamt barrierefrei, hätte sie keine Probleme mit der Aufgabe des Paketes.

Читать дальше