29.10.1984. Любая душа — наша современница.

Беспорядочность труднее поддается воспроизведению, чем упорядоченность. Наименее упорядоченные стихи Э.Д. отражают, вероятно, смятенное или смутное душевное состояние автора. Они-то и наименее переводимы.

30.10.1984. Перевод стихов в принципе невозможен, но пытаться можно. Это как с «вечным» двигателем, придумывая который, можно изобрести что-то полезное.

В английском языке нет родовых и падежных окончаний, которые в русском создают множественность форм слова. Для русского стихотворца поли-морфность его языка — сущий клад (особенно для рифмы), для переводчиков английских стихов на русский — Голгофа, так как суффиксы и окончания удлиняют слова, увеличивают количество слогов.

31.10.1984. Есть у Э.Д. настолько упорядоченные стихи, что переводчику к ним не подступиться, как к крепостной стене, в которой камни подогнаны один к другому впритык, без зазоров. Обычно это самые короткие и эпиграмматические стихи. Другая крайность.

«Любой поэт написал достаточно плохих стихов, чтобы отпугнуть кого угодно» (Jarrell R. Poetry and the Age. N.Y., 1953. P. 101. Пер. с англ.).

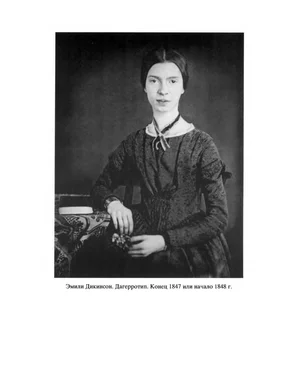

3.11.1984. Неужели несчастная, терзающаяся душа не вполне нормальной маленькой женщины, жившей за сто лет до меня в маленьком американском городке, мне родственна?

Разностопный ямб, основной размер у Э.Д., не столько форма словесного выражения ее мысли, сколько форма самой мысли (до словесного выражения), форма ее мышления. Потому изменение размера стихотворения уже есть искажение и подмена мысли автора.

14.11.1984. Поэт оперирует символами — это самый экономичный способ передачи сложной информации. Но универсальных символов очень мало — у каждого времени, у каждой культуры есть множество своих символов, которые непонятны другому времени, другой культуре. Поэтому часто приходится «переводить» не только слова, но и символы, то есть подыскивать их эквиваленты в собственной культуре.

17.11.1984. Э.Д. взяла от протестантизма все, что есть в нем ценного, отбросив предрассудки и моральный дидактизм. Ценное — чувство сопричастности Вечности и мужественный взгляд на жизнь.

Слабые места оригинала (если они есть) при переводе нужно усиливать, чтобы компенсировать неизбежные потери в сильных местах. Если же задаться целью воспроизвести «в точности» все особенности оригинала, в том числе и его слабости, перевод заведомо будет слабее оригинала.

15.03.1985. Э.Д. была страшно одинока. Она почти физически ощущала беспредельность космоса. Одиночество бывает только тогда плодотворным для художника, когда художник тяготится им и пытается его преодолеть своим творчеством.

25.03.1985. Когда лирический поэт заменяет «я» на «мы», он, как правило, мало убедителен. У Э.Д. почти всегда «я», но и редкое «мы» очень личное, а потому убедительное.

2.04.1985. Стихи — знак состояния, которое испытывает поэт во время их написания, только знак, а не отчет об этом состоянии.

3.04.1985. Переводчик Э.Д. должен удовлетворять трем условиям: 1) знать язык английской поэзии; 2) профессионально владеть русским языком; 3) иметь сходный с автором духовный опыт.

4.04.1985. Восприятие природных явлений череды времен года, восходов и заходов солнца, гроз и т. д. как знаковой системы, как языка, на котором Бог говорит с людьми, роднит Э.Д. с Тютчевым.

Если жертва необходима (нехватка «жилплощади» у переводчика), то жертвовать нужно менее существенным. Но чтобы определить, что менее, а что более существенно, нужно правильно понять оригинал, а это в случае с Э.Д. - тоже проблема, может быть, даже наиглавнейшая.

12.04.1985. Гениальность не исключает дурной вкус. Скорее наоборот — безупречный вкус есть верный признак отсутствия гениальности. Что такое «вкус»? Это точная мера. Находить такую меру — отмеривать миллиметры — гению так же трудно научиться, как слону научиться вдевать нитку в иголку.

13.04.1985. Одно и тоже вроде бы понятие имеет не одинаковое (разнящееся) значение в контекстах разных культур.

Переводить стихи — значит переводить не с английского языка, скажем, на русский, а с языка символов английской поэтической традиции на язык символов русской поэтической традиции. В английской традиции, например, символ забвения — мох на могильной плите («скрыл наши имена» — у Э.Д.), в русской — трава на могильном холмике (потому что каменных плит с именами обычно не клали). «Было да быльем (то есть травой) поросло».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу