Во время этого полета в течение почти 6 минут шла трансляция видеокартинки. Впервые в СССР с борта дистанционно пилотируемого беспилотного аппарата было передано, а на земле принято видеоизображение в реальном масштабе времени. Туляки были вне себя от радости. Всех переполняла гордость. Евгений Даев, отвечавший за разработку телекамеры, после окончания записи выхватил кассету из видеомагнитофона, спрятал во внутренний карман пиджака и объявил: «Эту кассету никто у меня не получит». Его можно было понять, видеозапись информации с борта аппарата стала финальным отчетом о его работе. Радовались и разработчики антенн, передающая антенна на аппарате транслировала информацию не только на прямых участках полета, но и при выполнении разворотов с креном.

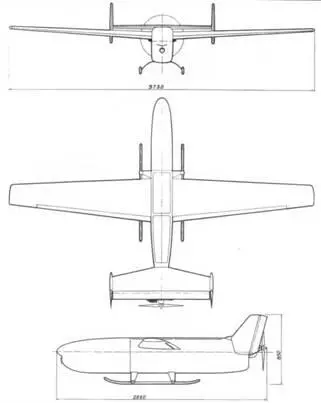

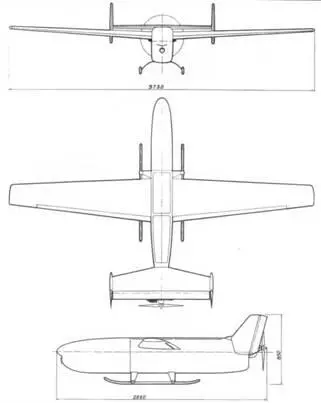

Схема антоновского беспилотника

Обменявшись с туляками поздравлениями по поводу успешного проведения испытаний, мы приступили к осмотру аппарата. То, что рессора шасси согнулась под фюзеляж, было не страшно, ведь она сделала свою работу. Оказалась немного поврежденной законцовка крыла. Как сказал Ю.П. Комах: «Тут работы на два часа». Развеселил наш фотограф Виктор Андреев: «Я сделал хорошие кадры, аппарат садился прямо на меня». Действительно, фотографии получились великолепные, спуск на парашюте прямо на фотографа. Выяснили, что задержка открытия створок парашютного отсека произошла из-за малого хода качалки, которая вытягивала защелку их открытия. Не хватило самой малости, где-то полмиллиметра хода качалки. Вот так, какие-то полмиллиметра могли привести к аварии аппарата.

Этим полетом закончился этап летных испытаний «беспилотника». Возвращались мы в Киев поездом. В купе обсуждали проведенные испытания, строили радужные планы на будущее. Нужно двигаться дальше, летать на заданную дальность в 50 км, разработать командную радиолинию, радиолинию телеметрии. Стало ясно, что нужно менять аэродинамическую схему аппарата, а также размещение бортовой аппаратуры, разработать стартовую систему с твердотопливными ускорителями, систему запуска двигателя не перед стартом, а при старте, уже в полете, усовершенствовать систему спасения.

В общем, предстояло выполнить много новой работы, продолжить испытания аппарата и параллельно заниматься разработкой нового, более совершенного «беспилотника». Надо отметить, что еще перед первым полетом БПЛА мы стали понимать, что конфигурация разработанного нами аппарата не полностью соответствует тем задачам, которые он должен выполнять. В конце1979 г. параллельно с работами по основному аппарату мы спроектировали и построили радиоуправляемую модель «беспилотника» – летающее крыло, но с большим килем, направленным вниз, как мы называли «Y-схемы» (спереди модель напоминала большую букву Y). По нашим расчетам, такая конфигурация позволяла аппарату поворачивать без крена – «блинчиком», а это давало возможность убрать стабилизацию телекамеры по крену, упростить конструкцию ее подвески, установив на двухосевом кардане. Соответственно, и облегчалась бортовая аппаратура, не нужно было компенсировать возмущение по крену для телекамеры.

Построенную модель продули в аэродинамической трубе. Результаты продувок подтвердили наши расчеты. Летом 1980 г. провели летные испытания модели. Управлять ею оказалось непросто, поскольку на борту не было автомата стабилизации полета. Для дальнейшей работы с туляками проработали и отослали им чертежи размещения беспилотного комплекса из шести аппаратов «Y-схемы» на базе бронетранспортера.

Второй экземпляр «беспилотника» в полете. Тула, сентябрь 1980 г.

Спуск аппарата на парашюте

Модель «беспилотника» «Y-схемы»

Неожиданный финал

По приезде в Киев Б.Н. Краснорутский подготовил отчет о летных испытаниях. В выводах было указано:

«1. Летные испытания подтвердили правильность выбранной схемы и конструкции модели.

Читать дальше