Ты знаешь, что полевой транзистор обладает очень большим входным сопротивлением и практически не шунтирует источник усиливаемого сигнала. Это позволяет пьезокерамической звукосниматель, внутреннее сопротивление которого большое, подключать ко входу усилителя без каких-либо дополнительных каскадов. В описываемом усилителе сигнал от звукоснимателя подается на затвор полевого транзистора V1 через переменный резистор R1, выполняющий функцию регулятора громкости. Положительное напряжение смещения на затворе транзистора создается автоматически током истока, текущим через резистор R3. Роль нагрузки стока этого транзистора выполняет эмиттерный р-n переход транзистора V2 второго каскада. Сигнал, усиленный этим каскадом, подается непосредственно на базы транзисторов V4 и У5, работающих в двухтактном усилителе мощности. Через электролитический конденсатор С2 колебания звуковой частоты поступают к головкам В2, В4 и преобразуются ими в звуковые колебания.

Чтобы устранить искажения типа «ступенька», возникающие в двухтактном усилителе, на базы их транзисторов относительно эмиттеров необходимо подавать напряжения смещения, открывающие транзисторы. В описываемом усилителе начальные напряжения смещения на базах транзисторов V4 и V5 создаются падением напряжения на диоде V3, включенном в коллекторную цепь транзистора V2 в прямом направлении. Всего на диоде падает 0,25 В. Следовательно, на базе каждого из транзисторов выходного каскада относительно его эмиттера действует напряжение смещения, равное 0,12-0,13 В.

Диод V3 одновременно выполняет роль элемента, термостабилизирующего работу транзисторов выходного каскада. Происходит это следующим образом. Диод вмонтирован между транзисторами выходного каскада, которые во время работы нагреваются сами и нагревают окружающие их детали. От этого изменяется и температура корпуса диода. С повышением температуры прямое сопротивление диода, а значит, и падение напряжения на нем уменьшается, соответственно уменьшаются напряжения смещения на базах и токи коллекторных цепей выходных транзисторов. И, наоборот, с понижением температуры, когда прямое сопротивление диода возрастает, напряжения смещения и коллекторные токи транзисторов тоже несколько увеличиваются. В результате независимо от колебаний температуры режим работы транзисторов выходного каскада остается практически неизменным.

Коротко о назначении других деталей усилительного канала. Резистор R5 стабилизирует режим работы транзистора V2, а шунтирующий его конденсатор С1 уменьшает местную отрицательную обратную связь по переменному току, снижающую усиление этого каскада. Резистор R4 создает между выходом усилителя и истоком транзистора первого каскада отрицательную обратную связь, охватывающую усилитель в целом и улучшающую его частотную характеристику.

Блок питания обоих каналов образуют сетевой трансформатор Т1 и выпрямительный блок V12, диоды которого включены по мостовой схеме. Пульсации выпрямленного напряжения сглаживаются конденсатором С5 (соединены параллельно два конденсатора емкостью по 2000 мкФ каждый).

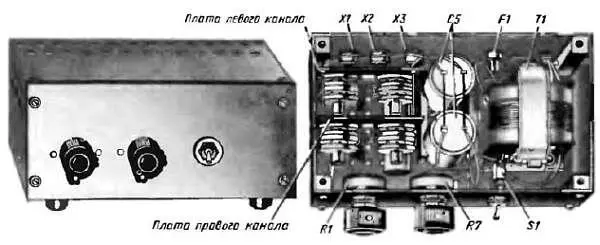

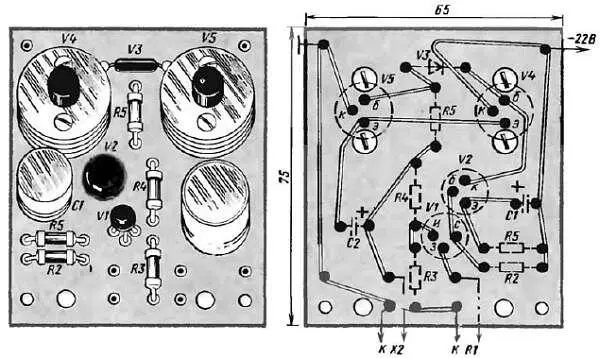

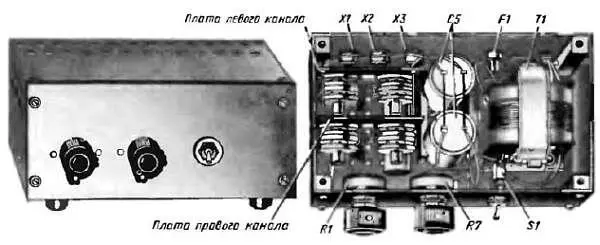

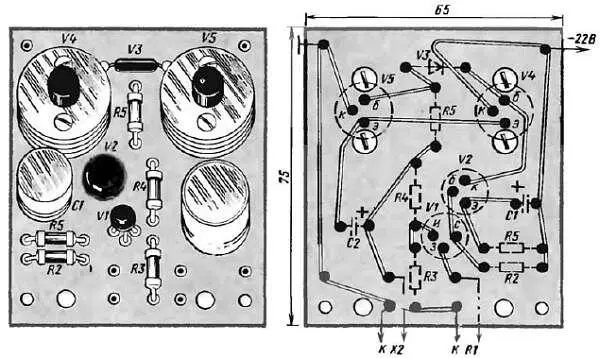

Теперь о конструкции и деталях усилителя. Внешний вид усилителя и размещение деталей в его корпусе (верхняя стенка снята) показаны на рис. 319, а монтажная плата одного из каналов (левого) и схема соединения деталей на ней — на рис. 320.

Рис. 319. Внешний вид усилителя и размещение деталей в его корпусе (вид сверху)

Pиc. 320. Монтажная плата левого канала усилителя и схема соединения деталей на ней

Корпус, внешние размеры которого 170х100х75 мм, состоит из шести пластин листового дюралюминия толщиной 2 мм, соединенных в единую конструкцию винтами, ввинченными в резьбовые отверстия в металлических стойках сечением 10х10 и длиной 75 мм. Нижняя, боковые и верхняя стенки имеют вентиляционные отверстия. Снизу привинчены резиновые ножки.

Детали каждого из каналов усилителя смонтированы на плате размерами 75х65 мм, вырезанной из листового гетинакса толщиной 1,5 мм. Опорными точками монтажа служат пустотелые заклепки, развальцованные в отверстиях в плате. Транзисторы выходного каскада установлены на теплоотводящих радиаторах. Конструкция радиатора показана на рис. 321.

Читать дальше

![Виктор Борисов Юный радиолюбитель [7-изд] обложка книги](/books/68136/viktor-borisov-yunyj-radiolyubitel-7-izd-cover.webp)

![Виктор Суворов - Выбор [Новое издание, дополненное и переработанное]](/books/104262/viktor-suvorov-vybor-novoe-izdanie-dopolnennoe-i-thumb.webp)

![Виктор Суворов - Контроль [Новое издание, дополненное и переработанное]](/books/116207/viktor-suvorov-kontrol-novoe-izdanie-dopolnenno-thumb.webp)

![Виктория Борисова - Буду с тобой самым нежным! [СИ]](/books/147200/viktoriya-borisova-budu-s-toboj-samym-nezhnym-si-thumb.webp)

![Виктор Суворов - Аквариум [Новое издание, исправленное и переработанное]](/books/405026/viktor-suvorov-akvarium-novoe-izdanie-ispravlenn-thumb.webp)