Все сказанное не объясняет, однако, как же все-таки происходит эволюция. Поясню на примере, в чем тут закавыка. Даже самый беглый взгляд на эволюцию биологических видов убеждает в том, что она ускоряется в условиях стресса, то есть ситуации, возникающей в результате резкого и неблагоприятного изменения внешних условий. Это хорошо известно, например, по отношению к бактериям. Попадая в ситуацию физиологического стресса, вызванную, например, голоданием или появлением в окружающей среде антибиотиков, они очень быстро отвечают на эту угрозу появлением множества новых мутантных разновидностей, среди которых обнаруживаются особи, успешно выживающие в новых условиях (становясь, например, резистентными к антибиотикам или приобретая способность усваивать прежде несъедобную пищу). Трудно представить себе, что именно в этих условиях мутации, которые и ведут в конечном счете к появлению новых разновидностей бактерий, почему-то резко учащаются, ведь мутации – явления случайные, не приурочены же они именно к нужному моменту! Но еще труднее представить, что бактерии каким-то чудом «целенаправленно отвечают» на возникшую потребность приспособиться и выжить. Несомненно, должен существовать какой-то скрытый молекулярный механизм, который сам собою включается в условиях стресса, и – что увеличивает частоту мутаций? Каким образом? Загадка.

Между тем поведение бактерий – далеко не единственный пример «ускоренной» эволюции в условиях стресса. Наука палеоантропология знает другой такой случай. Сегодня многие палеоантропологи считают, что аналогичным образом произошел один из важнейших этапов в эволюции дальних предшественников человека – от так называемых австралопитеков к собственно гоминидам. Те из австралопитеков, которые от чисто растительного рациона перешли к мясной пише, должны были выходить из лесов в открытые африканские саванны, чтобы найти себе там такую пищу (остатки недоеденных хищниками животных), и в ходе таких поисков порой забредали в изолированные от окружающего мира долины или ущелья. Там, оказавшись в трудных условиях, угрожавших их выживанию, они, по мнению палеоантропологов, эволюционировали (адаптировались) быстрее, чем те группы австралопитеков, которые оставались в привычных условиях леса и не нуждались в такой адаптации. Чем дольше была изоляция, тем больше накапливалось в группе таких эволюционных изменений, пока она окончательно не превратилась в новую, более совершенную группу Гомо.

Знаменитый «Кембрийский взрыв» свидетельствует, что подобные явления могут происходить и в более громадных масштабах. Напомним, что «Кембрийским взрывом» называется в биологии краткий (около миллиона лет) период быстрого (в геологических масштабах времени, разумеется) появления огромного числа новых биологических видов, отличавшихся радикально измененными телесными формами и структурами, например, именно тогда впервые возникли позвоночные, к которым принадлежит и человек. Сегодня считается, что этот период, отстоящий от нас почти на 500 миллионов лет, начался с резкого быстрого нарастания концентрации кислорода в земной атмосфере, что создало стрессовые условия для существовавших тогда организмов. Между прочим, не менее знаменитая катастрофа – исчезновение динозавров, произошедшее около 65 миллионов лет назад, скорее всего, в результате столкновения Земли с огромным метеоритом, – тоже сопровождалось ускоренным появлением множества новых видов (например, нынешних млекопитающих), причем, как показал американский исследователь Д. Яблонский, именно в ближайших окрестностях места падения метеорита, в районе нынешнего Мексиканского залива, новые виды появились раньше всего, уже через миллион лет после катастрофы, а ведь именно там стресс должен был быть сильнее всего.

Все эти примеры показывают, что неблагоприятные, стрессовые изменения среды не просто способствуют эволюции, но резко ускоряют ее, порой в громадных масштабах, но это лишь усугубляет загадку – каков же молекулярный механизм такого ускорения? Каким образом ухитряются наследственные молекулы ДНК так быстро меняться именно в нужный момент? откуда берется - опять-таки именно в нужный момент - такое множество благоприятных мутаций сразу?

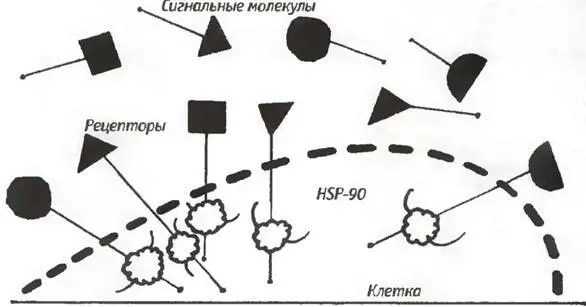

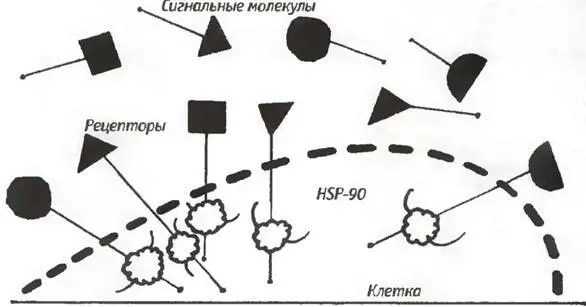

На поверхности клетки располагаются рецепторы различного вида, которые взаимодействуют со своими сигнальными молекулами рения? Каким образом ухитряются наследственные молекулы ДНК так быстро меняться именно в нужный момент? Откуда берется – опять-таки именно в нужный момент – такое множество благоприятных мутаций сразу?

Читать дальше