Дополнительное образование было преимущественно бесплатным, в особенности для детей, и массовым. В то же время появились и платные курсы иностранных языков, домашних ремесел, обучение управлению транспортными средствами. Возникло репетиторство.

Выросла в систему переподготовка кадров и повышение их квалификации, функционирующая на бюджетные средства и за счет предприятий и организаций. Особенно последовательно были внедрены принципы регулярности повышения квалификации в здравоохранении и военном образовании. Вместе с тем разворачивались моменты формализации повышения квалификации, многими слушателями данные курсы рассматривались как дополнительный отпуск в крупных городах, тогда как большинство руководителей всячески старались избежать направления их на курсы повышения квалификации, либо просто числились слушателями ради получения соответствующего документа.

Особое внимание уделялось подготовке рабочих кадров. Профессионально-техническое образование в СССР было признано одним из лучших в мире. Материально-техническое обеспечение многих ПТУ, особенно созданных при крупных научно-производственных объединениях, было подчас лучше, чем у вузов. На предприятиях функционировала система повышения квалификации рабочих кадров без отрыва от производства, распространилась практика наставничества. Однако в отличие от повышения квалификации специалистов и руководящих работников, рабочие в исключительных случаях могли обучаться с отрывом от производства. Во многом был формализован обмен опытом.

Самым же существенным изъяном многих отраслевых систем повышения квалификации была их оторванность от практики. Однако эти негативные моменты не могут перечеркнуть значительный вклад выстроенной по отраслевому и территориальному принципу систем повышения и переподготовки кадров в расширенное воспроизводство совокупного работника в советский период.

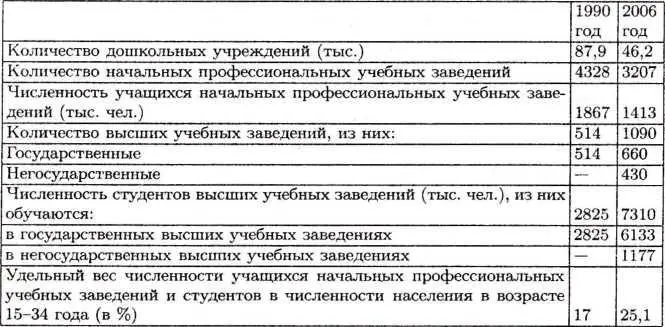

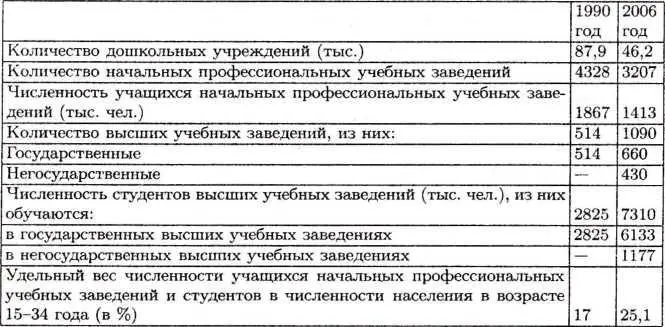

В 1990-е гг. системе образования был нанесен меньший ущерб, нежели производству. Удалось сохранить все уровни, хотя и в разной степени. Было уменьшено количество дошкольных образовательных учреждений, увеличилась доля оплаты за пребывание в них детей, многие здания были перепрофилированы или заброшены. Обязательным стало только основное общее образование (9 классов). Произошел отток кадров из школ из-за низкой заработной платы. Большой ущерб был нанесен начальному профессиональному образованию. Больше тысячи профессионально-технических училищ были закрыты, преобразованы в средние специальные учебные заведения и даже вузы, уменьшился контингент учащихся, износилось материально-техническое оснащение учреждений начального профессионального образования, произошел разрыв взаимосвязи с базовыми предприятиями из- за их приватизации, ухудшилось питание в данных учреждениях из-за финансовой необеспеченности.

Система высшего образования сохранилась как по структуре, так и по составу учебных заведений. Было создано боле 140 государственных вузов. Государственная Дума Федерального Собрания РФ заблокировала попытки реформаторов законодательно обосновать приватизацию в сфере образования. Учебные заведения остались государственными. Недофинансирование вузов было компенсировано расширением платного обучения. Ведущие вузы страны активизировали научно-прикладную деятельность на основе договорных отношений.

Существенным моментом функционирования высшей школы России становится законодательно закрепленный переход на европейско- американскую систему ступеней высшего образования, присвоения степеней бакалавров и магистров.

Внедрение данной системы облегчит миграцию выпускников из России (признание документов о высшем образовании в Западной Европе и Северной Америке), интенсифицирует обмен информацией. Однако столь значимые структурные изменения могут привести к потере опыта подготовки специалистов, совмещающих фундаментальное образование со специальной подготовкой, а также к затруднениям при устройстве на работу выпускников в России.

Таблица 12. Некоторые показатели сферы образования [118] Российский статистический ежегодник. 2007. ..

Значимый фактор, замедляющий развитие образования, — недостаточное государственное финансирование. Об этом свидетельствует и доля расходов на образование в ВВП страны: примерно 2%, тогда как в США этот показатель составляет более 7% [119] Гилъмитдинов Ш. Указ. соч. С. 47.

. Учитывая почти десятикратную разницу величин ВВП, разрыв в абсолютных значениях затрат на образование в США и России составляет более 35 раз.

Читать дальше