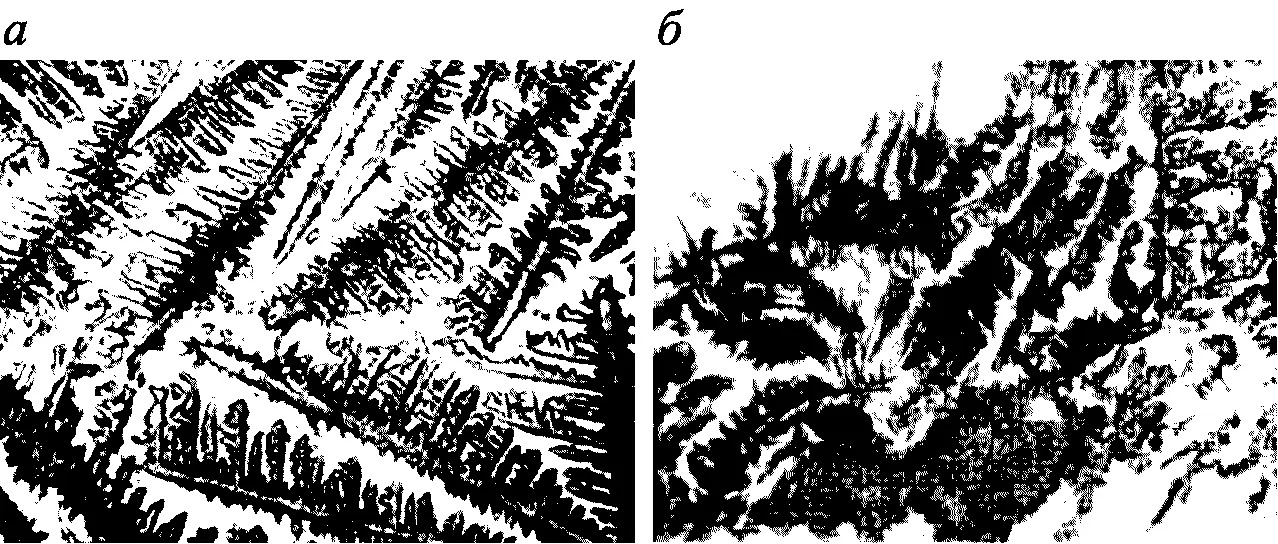

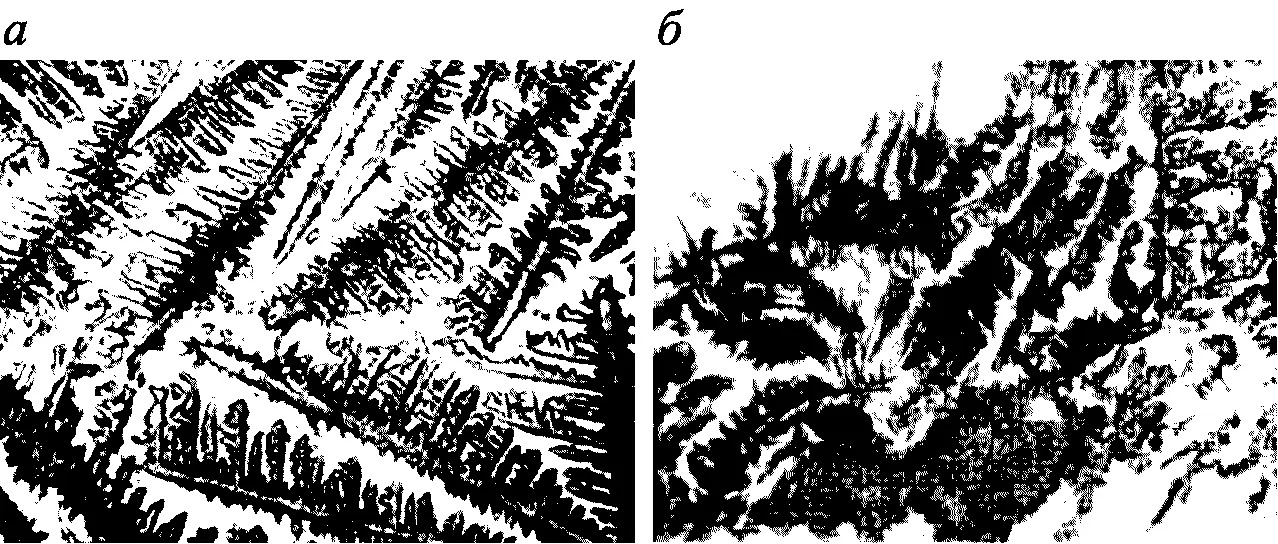

Рис. 3.7. Микроскопия шеечной слизи (по В.И. Бодяжиной, К.Н. Жмакину, 1977): а – феномен папоротника «+++», б – феномен папоротника «+»

Оценка шеечного индекса представлена в табл. 3.3, динамика тестов шеечной слизи – в табл. 3.4.

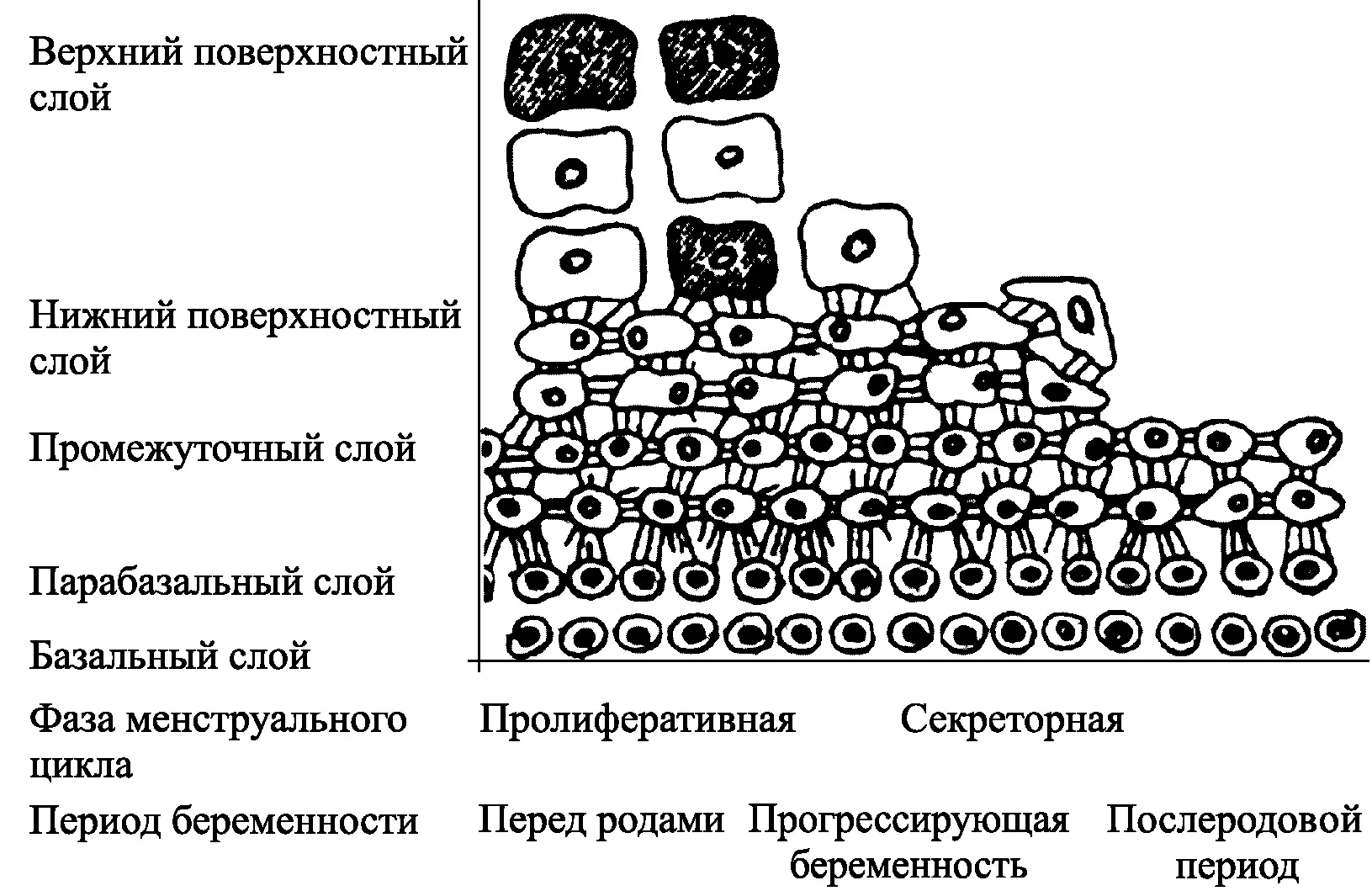

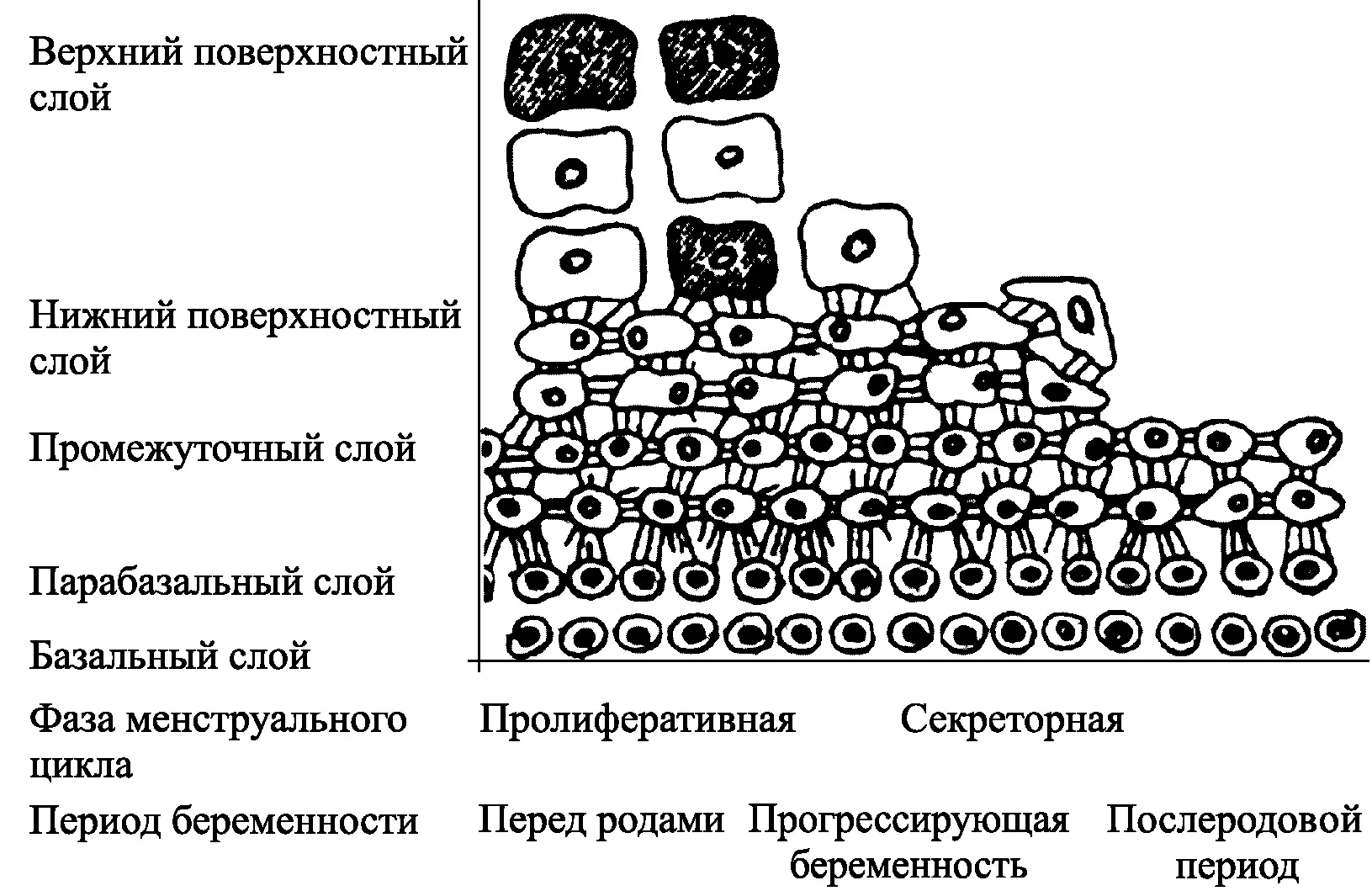

Кольпоцитология. Метод основан на влиянии стероидных гормонов яичников на органы–мишени, к которым относится и эпителий влагалища (рис. 3.8). Материал получают путем аспирации или осторожного прикосновения инструментом к боковой стенке влагалища, затем его переносят на предметное стекло, фиксируют в смеси Никифорова и окрашивают. Методы окрашивания делятся на монохромные, при которых все клетки мазка окрашиваются в один цвет, и полихромные, окрашивающие клетки в сине–зеленый или оранжево–красный цвет. Вначале клеточный состав изучают при малом увеличении (10·10), оценивая расположение клеток и количество материала, затем – при большом (10·20 или 10x40). Для интерпретации кольпоцитограмм подсчитывают 200–300 клеток.

Таблица 3.3. Оценка шеечного индекса

| Диагностический тест |

Баллы |

| 0 |

1 |

2 |

3 |

| «Феномен зрачка» |

Отсутствует |

Темная точка |

0,2–0,25 см |

0,3–0,35 см |

| «Феномен папоротника» |

Кристаллизация отсутствует |

Мелкие кристаллы в виде тонких стеблей |

Четкий рисунок листа |

Грубые кристаллы, лист крупный, с толстым стеблем |

| Количество слизи |

Немного |

Незначительное |

Умеренное |

Большое |

| Натяжение слизи |

Отсутствует |

До 6 см |

8–10 см |

15–20 см |

Таблица 3.4. Норма тестов шеечной слизи при 28–дневном менструальном цикле

| Фазы менструального цикла |

«Феномен папоротника» |

«Феномен зрачка» |

Натяжение слизи |

Количество слизи |

Шеечный индекс (цервикальное число) |

| Оценка |

Баллы |

Диаметр, см |

Баллы |

Диаметр, см |

Баллы |

Оценка |

Баллы |

Баллы |

| Ранняя фолликулиновая, 4–9–й день |

+ |

1 |

0,2 (+) |

1 |

6 |

1 |

Мало |

1 |

4–6 |

| Поздняя фолликулиновая, 10–13–й день |

++ |

2 |

0,2–0,25 (++) |

2 |

8–10 |

2 |

Умеренное количество |

2 |

8–9 |

| Овуляция, 14–15–й день |

+++ |

3 |

0,3–0,35 (+++) |

3 |

15–20 |

3 |

Большое количество |

3 |

10–12 |

| Ранняя лютеиновая, 16–20–й день |

– |

1 |

0,2 (+) |

1 |

6–10 |

1–2 |

Умеренное количество или мало |

1–2 |

5–8 |

| Поздняя лютеиновая, 21–27–й день |

– |

0 |

0,2 или полоса (+) |

0–1 |

6 |

1–2 |

Мало |

1 |

4–6 |

Рис. 3.8. Схема изменения влагалищного эпителия под влиянием гормонов (по Miklaw, 1961)

ИС (индекс зрелости) – это процентное отношение парабазальных, промежуточных и поверхностных клеток. Записывается в виде трех чисел слева направо. Сдвиг влево означает появление парабазальных клеток, свидетельствующих о недостаточной функции яичников. Увеличение числа поверхностных клеток свидетельствует о высокой эстрогенной насыщенности организма.

КИ (кариопикнотический индекс) – процентное отношение поверхностных клеток с пикнотичными ядрами к общему числу клеток в мазке. Чем больше значение этого индекса, тем выше эстрогенная насыщенность организма.

ЭИ (эозинофильный индекс) – процентное отношение эозинофильно–окрашенных поверхностных клеток к общему числу клеток мазка. Так же как КИ, служит показателем эстрогенного воздействия. В норме ЭИ < КИ.

Идекс складчатости (загибания) представляет отношение всех складчатых зрелых поверхностных клеток к числу плоских зрелых поверхностных клеток.

Индекс скученности определяется по отношению клеток, находящихся в скоплениях по 5 и более, к клеткам, расположенным раздельно. Оценивается по 3–балльной системе.

Последние два показателя характеризуют прогестероновое воздействие.

Кольпоцитограмма при овуляторном менструальном цикле представлена в табл. 3.5, в конце беременности (по Zidousky) – в табл. 3.6.

Кариопикнотический индекс (КИ) у беременных женщин в норме не превышает 10%, в 13–16 недель он в пределах 3–9%, в 17–39 недель – 5%. Цитологические исследования вагинальных мазков проводятся 1–2 раза в неделю.

У женщин с угрозой прерывания беременности наблюдается повышение КИ от 20 до 50%, что зависит от снижения уровня эстрогенов и прогестерона.

Читать дальше