В 80 % случаев значительный риск развития пневмонии в послеоперационном периоде обусловлен сочетанием хронических заболеваний легких, ожирения, СД 2 типа, атеросклероза, АГ, т. е. коморбидной терапевтической патологией [69]. Летальность при пневмонии колеблется от 19 до 45 % и зависит от тяжести основного заболевания, соматической патологии и объема операции. При развитии у пациента пневмонии в послеоперационном периоде длительность его госпитализации в стационаре увеличивается на 7–20 дней [70]. Необходимо помнить, что меры по профилактике развития пневмонии должны начинаться еще в предоперационном периоде на амбулаторном этапе (при плановых операциях). Таким образом, несмотря на век высоких медицинских технологий, возможность и результат оперативного лечения зачастую определяется не филигранной хирургической тактикой, а соматической коморбидной патологией пациента, компенсация которой зависит во многом от терапевта амбулаторного звена: умении прогнозировать возможные послеоперационные осложнения и их своевременно профилактировать.

Иммобилизированные пациенты: еще одна «модель» коморбидности

К длительно иммобилизированным (от лат. Immobilis – неподвижный) относятся пациенты, которые в силу своего заболевания самостоятельно не передвигаются, полностью себя не обслуживают и вынужденно находятся в состоянии покоя более 1 месяца (приказ № 70 от 26.03. 2013 года ГКУ ДЗ САО города Москвы «Об улучшении качества медицинского обслуживания длительно иммобилизированных больных»).

По данным многопрофильного стационара Москвы ДИП составили 11 % от общего числа умерших. Это были пожилые люди, средний возраст которых составил 77,8 ± 10,9 лет (67 % женщин и 33 % – мужчин). Основными причинами иммобилизации были в 64 % ЦВБ, в 13 % травмы различной локализации и в 6 % злокачественные новообразования. При этом структура диагнозов была представлена хроническими и острыми формами ЦВБ (43 и 19 % соответственно), ИБС (47 %) и онкологическими заболеваниями (11 %). Фоном служили ГБ – в 75 % случаев, СД 2 типа – в 33 %, ожирение – в 7 % и хроническая алкогольная интоксикация – в 3 %.

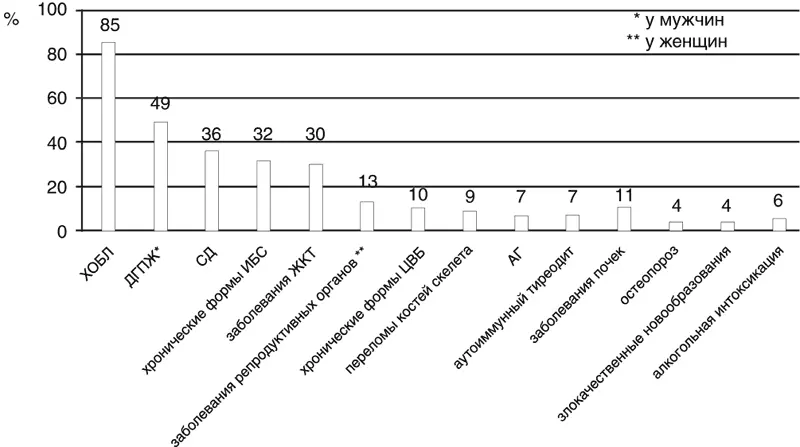

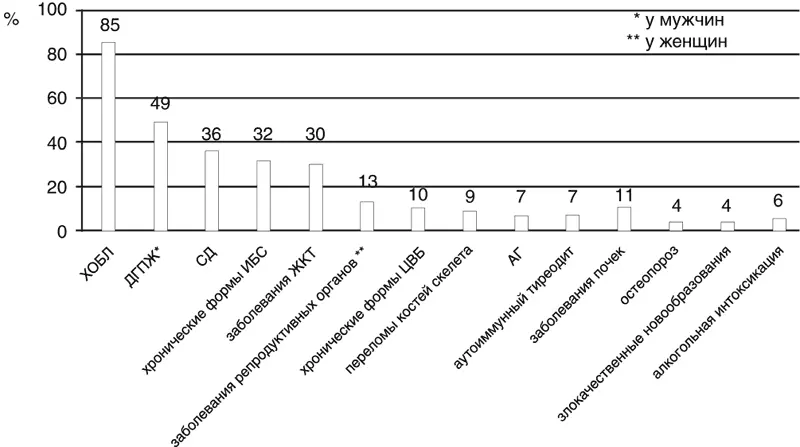

Таким образом, в подавляющем большинстве ДИП были коморбидными больными (рис. 30).

Рисунок 30. Коморбидность у умерших ДИП

Фоновой патологией в 91 % была ГБ, в 44 % – СД 2 типа, в 8 % – ожирение. У 3 % пациентов имелись данные о постановке электрокардиостимулятора.

Смертельными осложнениями у ДИП являлись: ОСН (58 %), пневмония (48 %), ХПН (32 %), анемия (27 %), желудочно-кишечные кровотечения (30 %), ТЭЛА (25 %) и гнойные инфекции (21 %).

Формулировка диагнозов при коморбидности

С древних времен и до середины XVIII века знания о морфологическом субстрате болезни были неотъемлемой составной частью практической медицины. Патологоанатомическое исследование тел умерших было частью врачебной профессии и жестко контролировалось обществом. Неоспоримыми ценностями клинико-анатомических сопоставлений являются огромный педагогический потенциал, борьба с ошибками субъективного типа, возникающими в любом клиническом исследовании. Только благодаря результатам патологоанатомических вскрытий клиническая практика приобретает «доказательность» и «контролируемость». Известному писателю Артуру Хейли принадлежит роман «Окончательный диагноз». Один из героев этого произведения очень точно высказался о роли патологоанатома: «Патологоанатом, – продолжал Пирсон, – это врач, которого пациент почти не видит. Но ни одно из отделений больницы не играет такой роли в судьбе больного, как наше. Патологоанатом исследует срезы тканей и дает окончательное заключение. А когда все медицинские средства бессильны, именно патологоанатом устанавливает окончательный диаг ноз».

Это актуально и сегодня. Анализ 259 амбулаторных карт умерших вне стационара пациентов, которым аутопсия не проводилась, показал, что основными причинами смерти у этих пациентов врачи поликлиник считали ИБС, онкологические заболевания и цереброваскулярную патологию. Однако как оказалось, в случаях, когда патологоанатомическое вскрытие проводилось, в 55,6 % констатировалось расхождение диагнозов. В связи с этим, чтобы судить об истинной заболеваемости, осложнениях и причинах смерти необходимы патологоанатомические заключения. Особенно это становится актуальным при рассмотрении коморбидной патологии.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу