Данные аутопсий 6425 пациентов, умерших в многопрофильном стационаре, свидетельствуют о распространенности ХОБЛ у 14 % пациентов. Помимо высокой распространенности ХОБЛ, нельзя забывать, что коморбидный фон этих пациентов отягощён ничуть не меньше соматического статуса сосудистых больных, при этом очевидно, что ХОБЛ по ряду клинических и лабораторных показателей усугубляет клиническое течение большинства известных сегодня заболеваний.

Результаты наших исследований, основанных на ретроспективном анализе патологоанатомических вскрытий больных ХОБЛ (n = 3239, средний возраст 72,2 ± 5,7 лет), демонстрируют данные, согласно которым у больных ХОБЛ:

• в 85 % имеет место АГ с поражением органов-мишеней;

• в 64 % выражен коронарный атеросклероз;

• в 19 % признаки перенесенного ишемического инсульта;

• в 21 % подтверждается диагноз ТЭЛА;

• в 39 % имеется ожирение;

• в 27 % диагностируются злокачественные новообразования разных локализаций;

• в 34 % присутствует ДГПЖ;

• в 67 % имеется снижение минеральной плотности костной ткани и т. д.

Часто основной причиной смерти у больных с документированной ХОБЛ являются не респираторные заболевания, а коморбидные состояния. В том числе кардиоваскулярные причины (25 %), опухоли различных локализаций, преимущественно рак легких (20–33 %) и только в 4-35 % от всех смертельных случаев отмечена легочная недостаточность на фоне обострения ХОБЛ. ССЗ, остеопороз и другие коморбидные состояния при ХОБЛ связаны с наличием хронического системного воспаления [38–40].

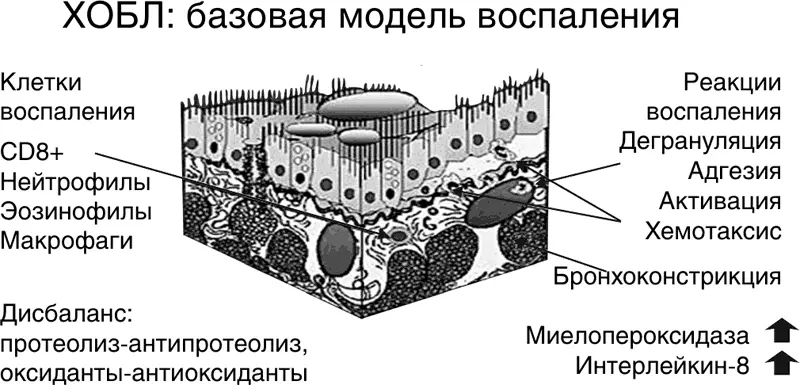

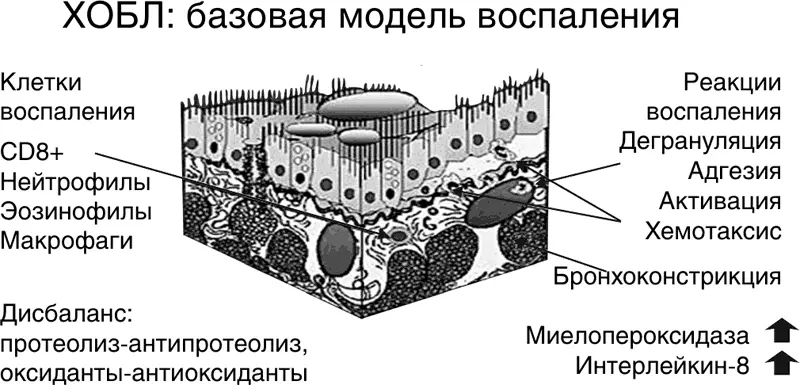

Хроническое системное воспаление – это типовой патологический процесс, развивающийся при системном повреждении и характеризующийся тотальной воспалительной реактивностью эндотелиоцитов, плазменных и клеточных факторов крови, соединительной ткани, а на заключительных этапах – и микроциркуляторными расстройствами в жизненно важных органах и тканях [41].

Реакция микрососудов носит тотальный характер и вмешивается в интересы абсолютно всех органов, в связи с чем можно заключить, что микроциркуляторные расстройства являются его ключевыми составляющими. Кроме того, ХСВ проявляется окислительным стрессом, повышением концентраций циркулирующих цитокинов и активацией клеток воспаления, синтезирующих собственные медиаторы [42]. Системная воспалительная реакция невозможна без вовлечения внутрисосудистых нейтрофилов, системы гемостаза и комплемента, а также стромальных клеток периваскулярной соединительной ткани, которые приводят к отсроченному разви тию во внутренних органах склеротических изменений, метаболических нарушений и снижению их функциональных резер вов, вплоть до появления полиорганной недостаточности. Таким образом, ХОБЛ является базовой моделью воспаления с развитием коморбидной патологии (рис. 26).

Рисунок 26. ХОБЛ – модель воспаления

Самым частым фоном у больных ХОБЛ является АГ, что доказывает общность патогенеза развития сосудистой коморбидности и коморбидности при ХОБЛ. Аргументами в пользу этого являются следующие факты: повышение АД возникает через 4–7 лет после манифестации ХОБЛ; повышение АД сопровождает обострение ХОБЛ; АД снижается по мере регресса симптомов обострения ХОБЛ; разрешения бронхообструкции и пр. [43].

Среди патогенетических механизмов АГ у больных ХОБЛ ведущая роль принадлежит первичной активизации симпато-адреналовой системы. Основным механизмом системной и лёгочной АГ на фоне ХОБЛ является хроническая артериальная гипоксемия и гиперкапния [44]. Снижение напряжения кислорода в крови и тканях стимулирует хеморецепторы артериальных и венозных сосудов, вызывая усиление афферентных возбуждающих влияний на центральные вегетативные нейроны, и далее усиливает эфферентную симпатическую вазоконстрикторную активность на периферии. По мере усугубления бронхиальной обструкции и прогрессирования АГ повышается центральная α-адренергическая и дофаминергическая активность, которую повышают даже относительно короткие периоды гипоксии [45].

Повышение активности симпато-адреналовой системы посредством увеличения выработки катехоламинов способствует нарушению функционального состояния центрального адренергического аппарата гипоталамо-гипофизарной системы и усилению модулирующего влияния адренокортикотропного гормона на минералокортикоидную функцию надпочечников, что приводит к увеличению секреции альдостерона.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу