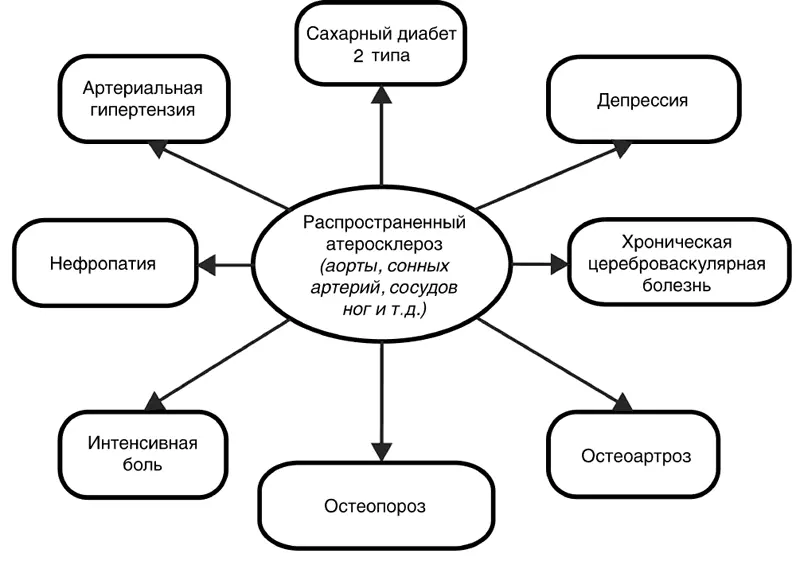

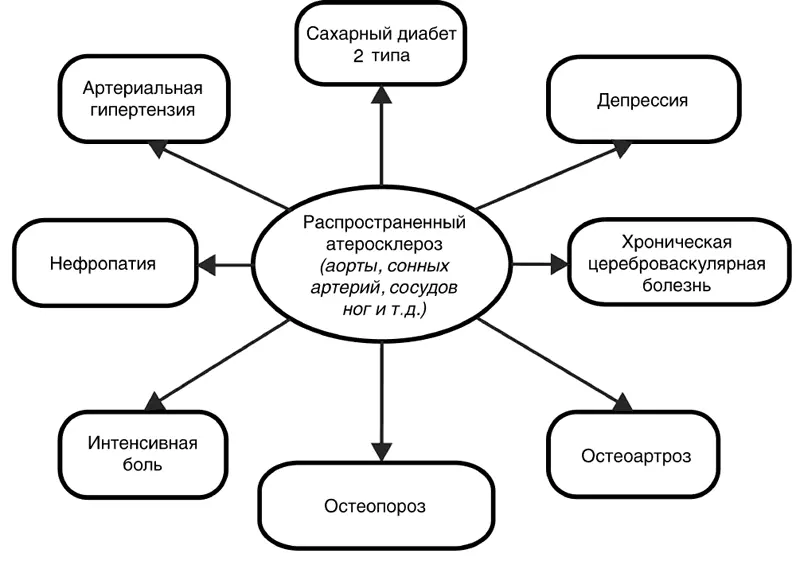

Помимо привычных клинических форм, развивающихся при атеросклерозе (ИБС, нефроангиосклероз, АГ, хроническая цереброваскулярная болезнь), в последние годы все большее внимание клиницистов направлено на необходимость выявления поражений суставов и, в частности, остеоартрита (рис. 21).

Было показано, что в артериях, питающих сустав, выявляются атеросклеротические бляшки с признаками нестабильности – такие же изменения, как и в коронарных артериях при ОИМ. Это подтвердило исследование проф. Верткина А. Л. и проф. Наумова А. В., в котором сравнивались изменения в суставах и периартикулярных тканях у умерших коморбидных сосудистых пациентов (основная группа) и погибших при ДТП, не имеющих соматических заболеваний (контрольная группа). У всех больных с наличием коморбидной сосудистой патологии в артериях, питающих сустав, определялись изменения по типу склероза и гиалиноза, что является признаком атеросклеротического поражения. А у 92 % среди этих пациентов имелись признаки нестабильной атеросклеротической бляшки в артериях сустава. Типичные изменения в артериях, питающих сустав, как и в любых артериях, обусловило возникновение нового термина «атеросклероз суставов». К сожалению, эти последние тенденции никак не воспринимаются терапевтами, поскольку в амбулаторных картах эти факты не приводятся.

Рисунок 21. Клинические проявления мультифокального атеросклероза

Таким образом, пренебрежение в практической работе к широко известным факторам риска (курение, алкоголь, ожирение) и фоновым заболеваниям, таким как АГ и атеросклероз, обусловливает не только становление коморбидной патологии, но и ее прогрессирование и летальные исходы.

Еще одним фактором риска, фоновым заболеванием, приводящим к эндотелиальной дисфункции, является СД 2 типа. По прогнозам Международной Федерации Диабета к 2025 году количество больных СД в мире увеличится вдвое, а к 2030 году с этим диагнозом будет около 500 миллионов человек – грозит настоящая пандемия. По данным той же статистики ежегодно в мире каждые 10 секунд возникает 3 новых случая СД 2 типа. При этом печальное лидерство среди стран Европы по распространенности СД 2 типа принадлежит России.

При СД 2 типа развивается целая палитра изменений: диабетическая нейропатия, диабетическая микроангиопатия (ретинопатия, нефропатия), синдром диабетической стопы, диабетическая нейроостеоартропатия, диабетические макроангиопатии (ИБС, ХСН, цереброваскулярные заболевания, хронические облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей); АГ, дислипидемия. Все это вносит существенный вклад в формирование коморбидной патологии.

Необходимо помнить, что наличие СД повышает риск неблагоприятного исхода у коморбидных сосудистых больных. Так, риск смерти от ОИМ при наличии СД у мужчин повышается в 3–4 раза, а у женщин – в 7–8 раз по сравнению с пациентами, не имеющими СД. Помимо сосудистой коморбидности СД ассоциируется так же со снижением легочной функции и развитием ХОБЛ.

Несмотря на столь грозные проявления, мы вынуждены констатировать все те же проблемы участковой службы: участковые терапевты не акцентируют внимание на СД 2 типа и не фиксируют наличие этого заболевания в медицинской документации. Так, выборочный анализ 514 амбулаторных карт показал, что в клиническом диагнозе, поставленном терапевтом амбулаторного звена, СД 2 типа присутствовал лишь у 16 из 514 больных, что составило 3 %. При этом по данным клинико-анатомической базы из 1864 умерших в стационаре 19 % пациентов имели СД

2 типа. Интересно, что уровень глюкозы крови на момент смерти у подавляющего большинства был избыточен: от 8 до 12 ммоль/л – у 218 пациентов (49 %), 12–16 ммоль/л – у 76 (17 %), более 16 ммоль/л – у 19 (4 %), что свидетельствует о неадекватном ведении этих пациентов. При этом у 84 % СД 2 типа имел осложненное течение. Среди подтвержденных при аутопсии осложнений были: пневмония (36,7 %), ХПН (27,5 %), гнойно-септические осложнения: пиелонефрит (8,3 %), гнойный бронхит (10 %), перитонит (5 %), гнойный холецистит (6,7 %).

Необходимо помнить, что на формирование коморбидной патологии и ее осложнений влияет не только клинически манифистированный СД 2 типа, но и НТГ, а также НГН. Так, у пациентов с НТГ риск сердечно-сосудистой смертности по отношению к лицам с нормогликемией составляет 1,32, а у пациентов с НГН – 1,14 [36]. Поэтому ранняя диагностика нарушений углеводного обмена – это самая адекватная профилактика осложнений СД 2 типа и важнейшая задача работы врача общей практики.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу