Коморбидный пациент: «герой» нашего времени

В данном разделе нам бы хотелось остановиться на двух клинически важных ситуациях – это так называемая сосудистая коморбидность и коморбидность при ХОБЛ. Если вспомнить, то примеры в самом начале книги демонстрируют те же заболевания. Однако это не специально подобранные случаи. Такое на первый взгляд совпадение отражает закономерность: сосудистая коморбидность и коморбидность при ХОБЛ – самые частые клинические ситуации и самые неблагоприятные в отношении прогноза. Это подтверждают следующие данные: в структуре общей коморбидности наиболее распространенными нозологиями являются сосудистые заболевания, болезни мочевой и дыхательной систем (рис. 14).

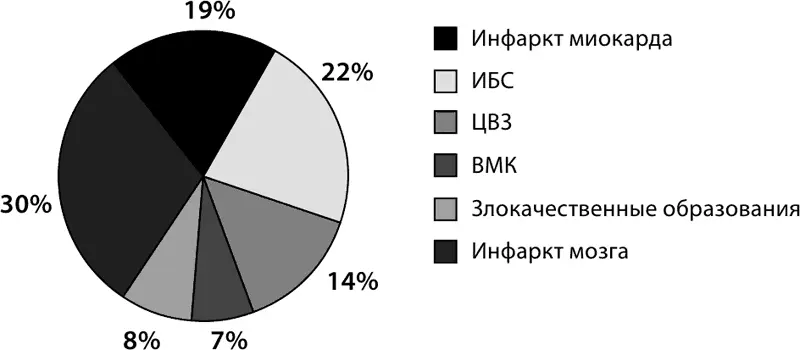

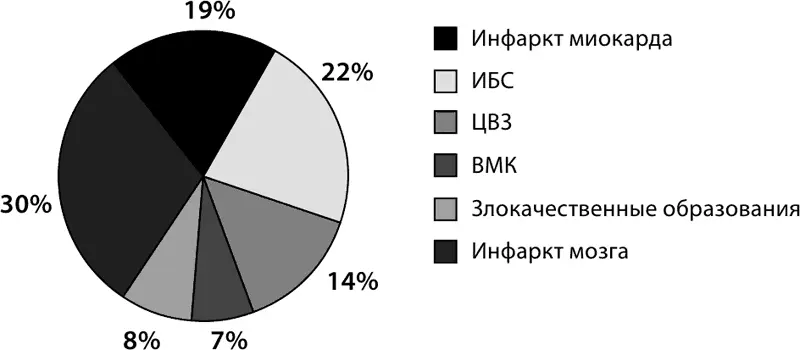

«Сосудистые» заболевания являются и самыми частыми причинами летальных исходов у подавляющего большинства коморбидных больных. При этом на долю ее острых форм приходится 19 и 37 %, соответственно (рис. 15).

Рисунок 14. Распространенность нозологий при коморбидности

Рисунок 15. Причины смерти у коморбидных пациентов

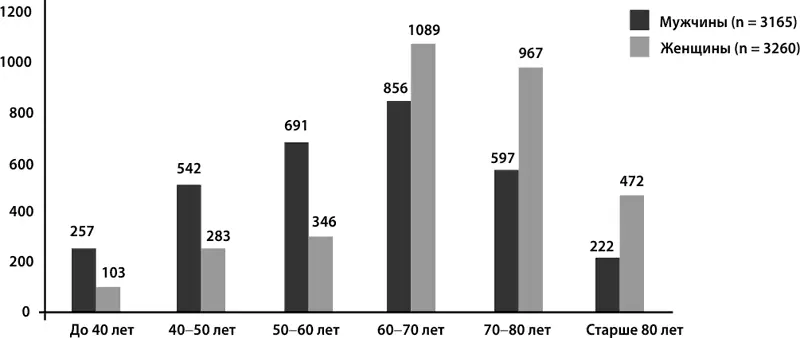

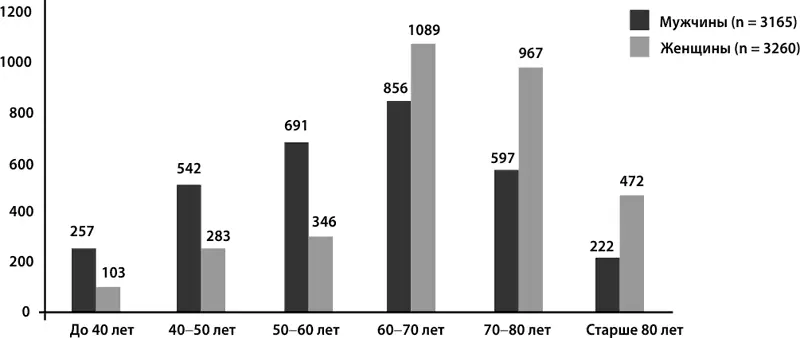

Необходимо отметить, что ОИМ сочетался в 92 % случаев с АГ, в 71 % с ХОБЛ, в 34 % – с СД 2 типа. Инфаркт головного мозга наиболее часто сочетался с АГ (92,2 %), несколько реже с ХОБЛ (68,7 %) и ИБС (68 %). При этом болеют и умирают не только пожилые пациенты, но и лица трудоспособного возраста. Имеется тенденция: в более молодом возрасте почти в два раза чаще от ССЗ умирают мужчины, а в пожилом возрасте превалируют женщины (рис. 16).

Рисунок 16. Летальность от ССЗ в зависимости от пола и возраста

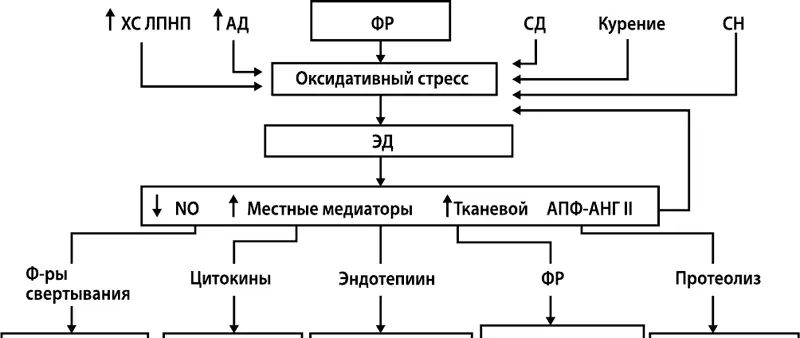

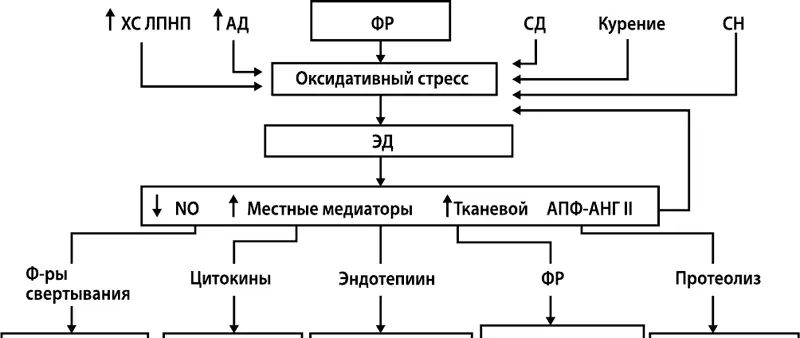

Широкая распространенность сосудистой ко-морбидности во многом обусловлена фоновыми заболеваниями, практически облигатно присутствующими в данной ситуации и обусловливающие развитие эндотелиальной дисфункции, развитие сердечно-сосудистого континуума и полиорганных изменений. Напомним, что фоновым заболеванием является такое, которое этиологически не связано с основным, но включилось в общий патогенез с основным заболеванием, явилось одной из причин его развития, впоследствии отягощало течение и способствовало развитию смертельных осложнений, приведших к летальному исходу. К самым распространенным и прогностически значимым фоновыми заболеваниями являются АГ, атеросклероз и СД. Механизм развития сосудистой коморбидности представлен на рис. 17.

ФР ССЗ, ДЭ и клинические симптомы

Рисунок 17. Механизм формирования сосудистой коморбидности

Остановимся на роли самых главных фоновых заболеваниях.

Многие великие цари, императрицы на Руси страдали АГ и умирали от инфаркта головного мозга – одного из основных осложнений гипертонического криза. Но в те далекие времена мало знали о заболеваниях в принципе. Но список «жертв» повышения АД можно продолжить и сейчас, хотя сегодня врачи достаточно информированы в вопросах лечения АГ, и, тем не менее, большое количество людей умирают от осложнений этого заболевания.

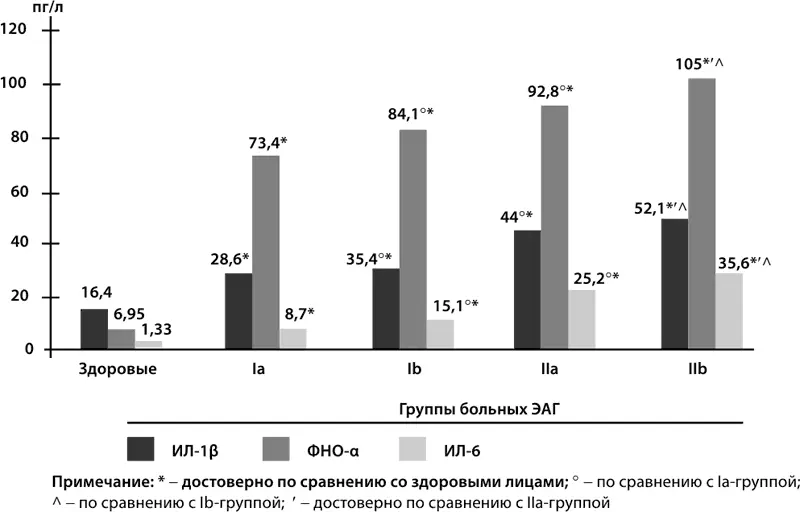

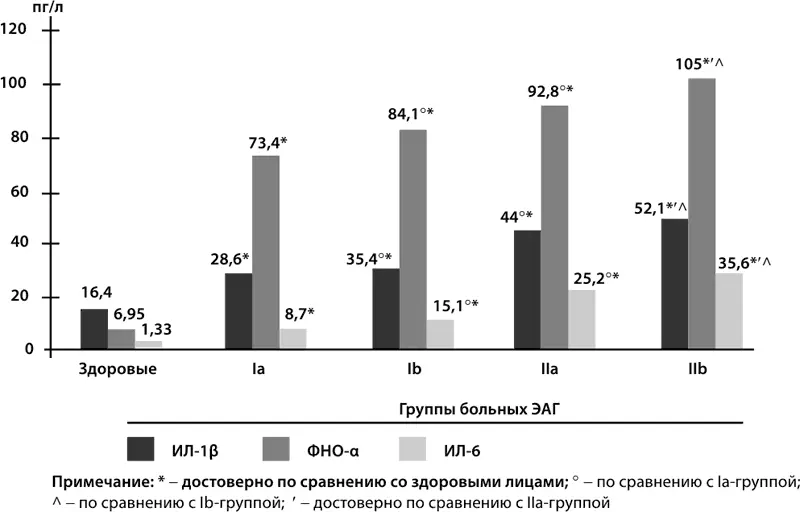

АГ имеет свои органы-мишени: сердце, сосуды головного мозга, почки, сетчатка глаза. При длительном течении АГ происходит поражение этих органов с развитием гипертрофии миокарда ЛЖ, хронической ишемии головного мозга, нефропатии, ангиопатии сетчатки. Кроме того, АГ приводит к развитию воспаления: в несколько раз повышается уровень ИЛ – 1B, ФНО – а, ИЛ – 6 по сравнению с группой здоровых людей (рис. 18) [32].

При осложненном течении АГ развиваются так называемые ассоциированные клинические состояния – сосудистые катастрофы: ОИМ, ОНМК, отслойка сетчатки, почечная недостаточность. Все это еще раз демонстрирует полисистемность поражения с формированием сосудистой коморбидной патологии. Безусловно, АГ – важное звено этого вида коморбидности.

Рисунок 18. Цитокины и эссенциальная артериальная гипертензия

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу