Горожанка в наемном паланкине. Перекур. Источник: TH

Вскоре стало понятно, что одной регламентацией проблему не решить: придется ограничивать число “норимонов”, как называли их иностранцы (от норимоно, средство передвижения); этим путем и пошли. Личные паланкины у знати не изымешь, да и не надо, — значит, остается упразднять наемные. В 1713 году госсоветник Араи Хакусэки распорядился сократить их число в столице вдвое — с 300 до 150, а лицензии на извоз разыграть в лотерею. Этот же указ ограничил сотней количество небольших крытых лодок, возивших пассажиров по реке Сумида.

Переноска бревен. Источник: RF

Маятник качнулся в обратную сторону в 1726 году, при восьмом сёгуне Ёсимунэ. Под влиянием финансового кризиса, во избежание “усугубления трудностей жизни для низших городских сословий” ограничения на паланкинный извоз в столице были сняты. Это помогло в трудные годы удержаться на плаву части населения.

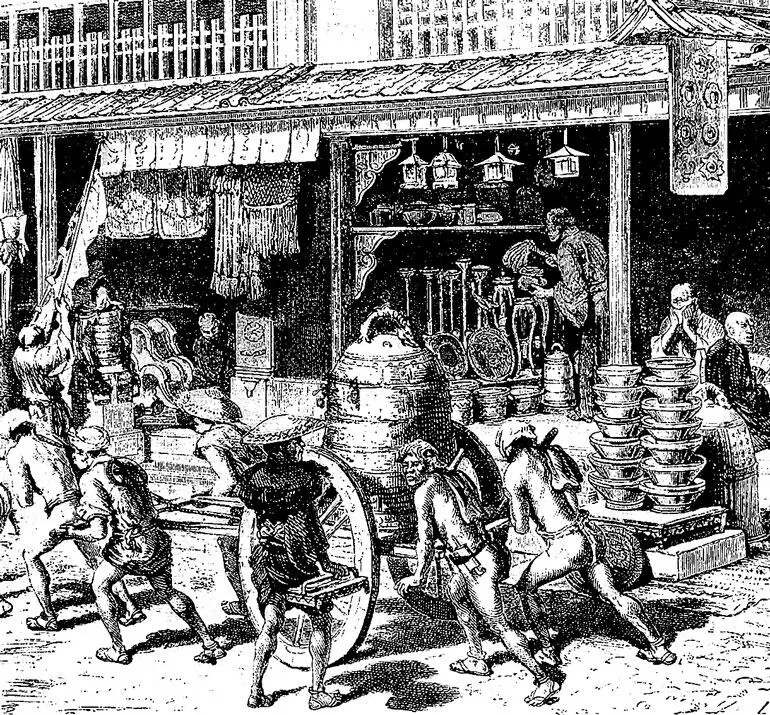

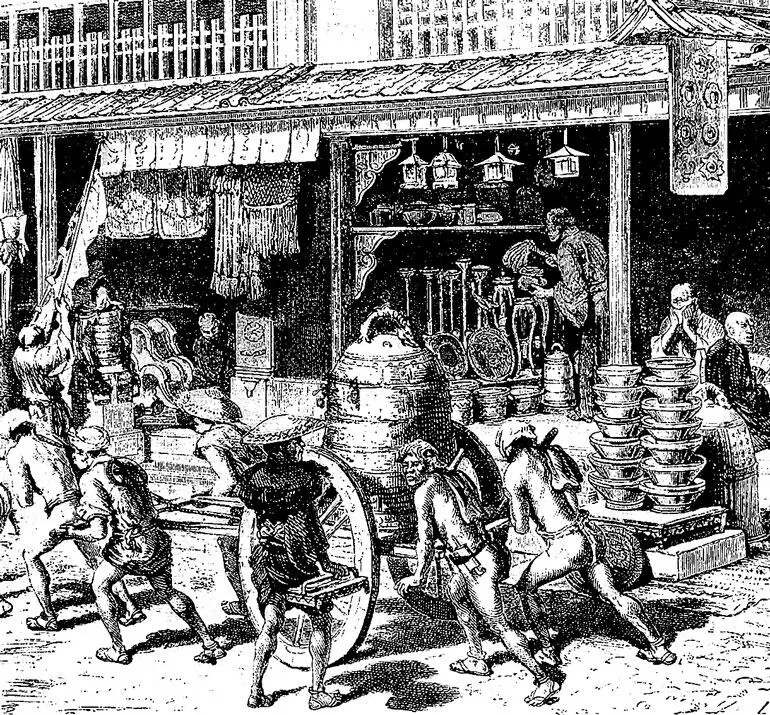

Еще большую проблему представляла собой транспортировка грузов. Если в распространении паланкинов виделась угроза социальной стабильности, то гужевой транспорт влиял на внутригородской порядок. Долгое время грузы в Эдо и его окрестностях перевозили по морю, рекам или городским каналам. При этом городские улицы для грузоперевозок не использовались. Если и перевозили что-то тяжелое, то на лошади или на спине носильщика. Скорость такого передвижения была невысокой. Следует сказать, что малое использование животной тягловой силы стимулировало смекалку: токугавские японцы умели очень ловко переносить на спине неудобную, громоздкую поклажу. Например, четыре бревна хитро связывали в трех местах и получали тяжелое, зато удобное для переноски асимметричное “коромысло”.

Со временем стало ясно, что в городе с миллионным населением, который “человек не может пройти от конца до конца в один день”, при постоянном росте потребления и товарооборота на спине носильщика далеко не уедешь. Эдо заполонили деревянные грузовые телеги дайхати курума (букв. большая повозка вместо восьмерых). Она получила такое название потому, что одна перевозила такую же поклажу, как восемь носильщиков. Говорят, что впервые их начали использовать на строительстве замка Эдо. Для перевозки грузов в городе двухколесные телеги начали использовать с 1660-х годов. В то время главная проблема заключалась в том, чтобы уберечь от них животных — на этом настаивал пятый сёгун Цунаёси. В начале XVIII века прибавились и чисто транспортные проблемы. В 1708 году бакуфу издало указ, который можно считать первым японским документом, регулирующим уличное движение. Он требовал соблюдать интервал при движении повозок цугом и запрещал оставлять их на улице во избежание заторов. (С тех пор правила парковки транспортных средств в Японии только ужесточаются.) Однако то ли старшие десятидворок невнятно зачитывали указ, то ли подопечные невнимательно слушали, но результатов он не дал. На следующий год бакуфу опубликовало еще один, более строгий документ, в котором констатировало: порядка на улицах по-прежнему нет. И предупредило, что впредь будет наказывать не только тягловую силу (обычно повозки тяни-толкали младшие приказчики торговых лавок), но и их хозяев. При тогдашних строгостях это было серьезно.

Груженая телега на улице. Источник: НА

Следующий законодательный прорыв произошел в 1716 году (также при восьмом сёгуне Ёсимунэ). В какой-то степени он стал результатом политики “защиты всего живого”, которую более двадцати лет проводил пятый сёгун Цунаёси. Собак и кошек к тому времени от телег надежно защитили, настала очередь человека. До 1716 года травму или смерть пострадавшего от телеги (или грузовой лодки) считали в суде результатом неосторожности и наказывали за это сравнительно легко — от денежного штрафа до ссылки. Теперь эти последствия приравняли к умышленно причиненной травме или убийству, соответственно изменив и санкции — от ссылки до смертной казни. Причем наказывать стали не только непосредственных виновников ДТП, но и владельцев транспортных средств.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Александр Прасол - Сёгуны Токугава. Династия в лицах [litres]](/books/431417/aleksandr-prasol-seguny-tokugava-dinastiya-v-licah-thumb.webp)