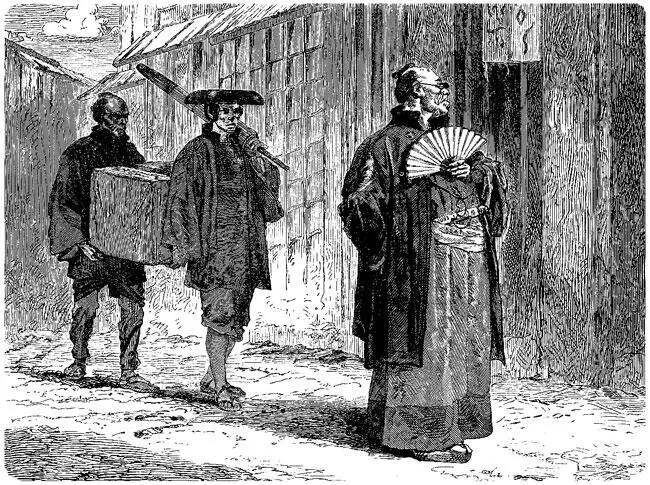

Врач с ящиком лекарств на вызове к больному. Источник: НА

Поскольку трудовая миграция в Эдо росла как снежный ком и причиняла серьезное беспокойство, с ней надо было что-то делать. Уже в 1609 году указом бакуфу (Иккиори кинсирэй) в городе была запрещена сезонная работа по найму. Это нанесло удар прежде всего по безработным самураям и крестьянам, занимавшимся сезонной торговлей вразнос — именно они доставляли наибольшие хлопоты городским властям.

Согласно указу, приезжие в столице могли наниматься на работу на срок не более одного года. В Киото работников долгое время нанимали 2 февраля. В Эдо до 1668 года также ждали этой даты, а затем передвинули срок на 5 марта, и уже не меняли до конца правления бакуфу. К марту все должники обязаны были рассчитаться за оказанные услуги рисом прошлогоднего урожая и подвести черту перед началом нового финансового года, как сказали бы сегодня. Указ распространялся на всех неквалифицированных работников (носильщики, уборщики, прачки, кухонные работники и т. д.); обладателей специальных знаний и навыков (таких как ремесленники или врачи) он не касался.

Таким образом задолго до появления современной контрактной системы найма японцы ввели ее основные элементы на государственной службе и для регулирования временного найма во всех крупных городах страны. Причем годовой контракт заключался с работниками всех уровней и сословий, от удельных князей до городских прачек. Сложившаяся в эпоху Токугава система найма сумела пережить тектонические потрясения реформ Мэйдзи и сохранить свои основные черты. В ходе этих реформ начало года передвинули с начала марта на месяц вперед, и с тех пор Япония вот уже полтора столетия неизменно начинает новый финансовый, учебный, производственный и вообще какой угодно год (кроме календарного) не 1 января, а 1 апреля. Вероятно, свой вклад в поддержание токугавской традиции внесла и привычка любоваться сакурой, цветение которой волной прокатывается по стране с юго-запада на северо-восток именно в апреле. Словно говоря жителям Японских островов: зацвела сакура — пора начинать новую жизнь.

Но вернемся в XVII век. Растущая трудовая миграция обусловила появление рекрутинговых фирм (хитоядо, хиёдза). Они набирали иногородних, желающих подработать в столице на поденной основе, и становились их гарантами. Не бесплатно, конечно. С середины XVII до середины XVIII века цена этой услуги выросла с 20 до 48 медных мон [Судзуки, 2004], что говорит об умеренной инфляции и поступательном развитии токугавской экономики. Длительный наем неквалифицированных работников в принципе не поощрялся — во избежание установления между ними и хозяином сюзеренно-вассальных отношений, которые считались привилегией правящего сословия.

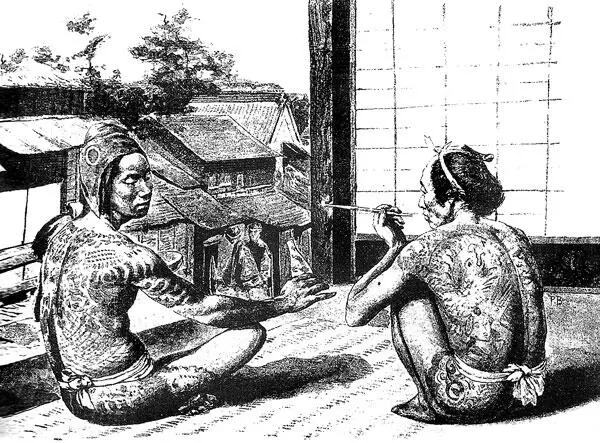

Татуированные поденщики. Источник: NC

Контроль в сфере трудовых отношений постоянно ужесточался. В 1653 году для поденных рабочих были введены специальные лицензии, в которых следовало указывать сословное происхождение. Поначалу лицензирование шло ни шатко, ни валко, но после грандиозного пожара 1657 года всех незарегистрированных поденщиков было велено выявить и примерно наказать. Спустя еще два года такую же систему лицензирования ввели и для торговцев вразнос. Ужесточение контроля над приехавшими на заработки преследовало единственную цель — снижение уровня преступности, в первую очередь числа поджогов, в которых часто оказывались замешаны совершенно не известные городским властям люди.

Затем правительство взялось за самих рекрутеров. Памятуя о том, что лучшая форма ответственности — групповая, все рекрутинговые фирмы в 1710 году объединили в профессиональную гильдию. В нее вошло около 400 человек. Гильдия просуществовала до конца правления Токугава. В 1840 году в японской столице трудилось более 35 тысяч только зарегистрированных приезжих.

В столице эти люди жили в окружении таких же провинциалов, не смешиваясь с аборигенами и сохраняя привычный уклад. На фоне роста числа приезжих, которых коренные эдосцы презрительно называли мукудори (деревенщина), и во многом по контрасту с ними в столице постепенно начал складываться образ коренного местного жителя, гордившегося географической близостью своего жилья к замку Эдо (сёгун но охидзамото — у сёгунского колена) и своей службой правителю. Этот образ полностью сложился примерно к середине XVIII века. Коренные жители столицы называли себя эдокко (дитя Эдо). Впервые это слово встречается в комедийной пьесе 1771 года “Столичный житель и в соломенных сандалиях гремит” (Эдокко но варадзи о хаку рангасиса), высмеивающей непоседливый и беспокойный характер людей, населяющих этот город. Это было время возвышения сановника Танума Окицугу, эпоха богатства и мздоимства на всех уровнях, время осознания того, что Восточная столица сравнялась с Западной и обрела новые культурно-психологические черты, не свойственные Киото и Осаки. Японский драматург Санто Кёдэн писал в 1787 году, что настоящий эдокко “воспитан в богатстве и роскоши, недолюбливает власть и обмывает новорожденного проточной водой” [23] Фольклорный признак крутизны. Обычно новорожденного обмывают кипяченой водой.

. Этими качествами он и отличался от приезжавших на сёгунскую службу провинциальных самураев, а также переехавших в Эдо выходцев из других местностей.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Александр Прасол - Сёгуны Токугава. Династия в лицах [litres]](/books/431417/aleksandr-prasol-seguny-tokugava-dinastiya-v-licah-thumb.webp)